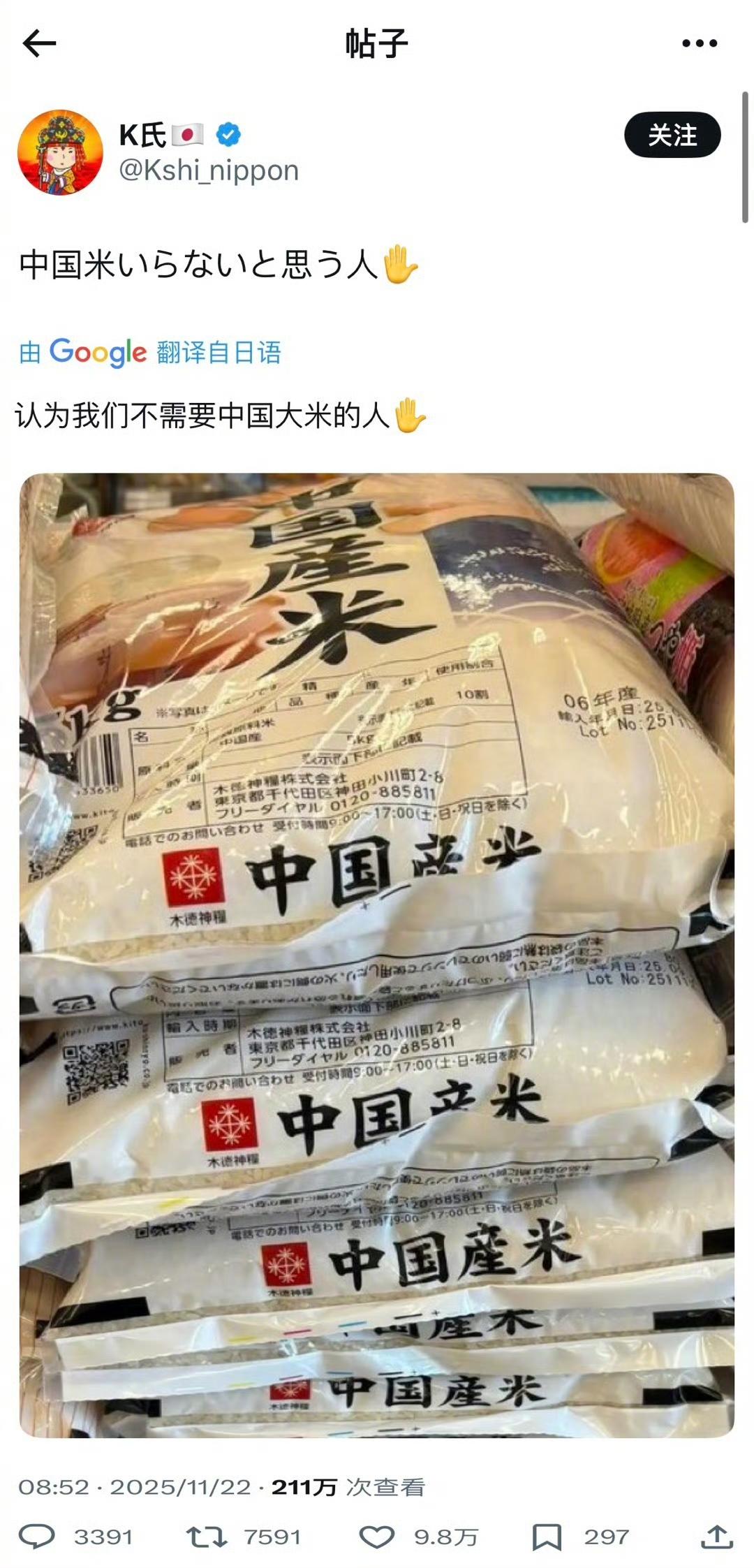

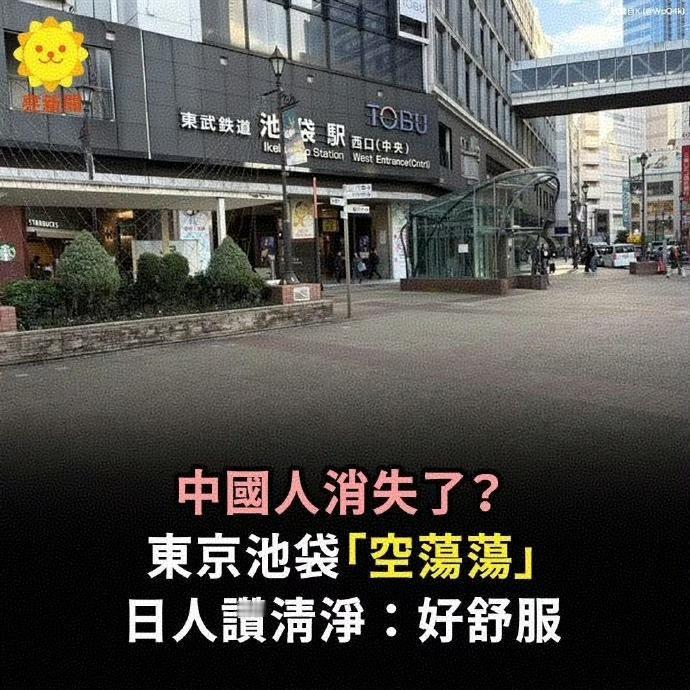

50万中国人取消赴日行程后日本社会民意反映:无所谓 十一月的日本札幌,街道上已经开始挂起迎接冬季旅游旺季的装饰。然而,与往年此时熙熙攘攘的中国游客景象不同,今年这里的宁静显得格外突兀。 根据专业平台最新统计,自2025年11月中国外交部门发布旅行警告及多家航空公司推出免费退票政策以来,已有超过50万名中国旅客取消了他们的日本行程。 那些原本预定爆满的温泉旅馆、滑雪场和购物中心,如今面对着成批的订单取消通知。 这一变化对日本旅游业的影响堪称深远。回顾近年来数据,中国游客约占入境日本游客总数的五分之一,他们在日的消费能力始终领先所有外国游客群体。 更具体来看,在中国游客的旅游支出结构中,购物占比超过30%——从高端电器到药妆产品,从奢侈品到日常用品,中国游客的购物车曾经是日本零售业最亮眼的风景线。如今,这道风景线正在快速消退。 耐人寻味的是,面对如此显著的经济冲击,目前日本社会展现出的却是一种近乎漠然的态度。浏览日本各大网络论坛和社交媒体,普通日本民众的回应普遍显得淡定:“早就预料到了”“旅游业收入可以不要”“比起经济利益,坚守立场更重要”。 这种集体心态并非一时兴起,而是深植于历史与现实的复杂土壤。 当下日本社会流行的“熬一熬就过去了”的心态,实际上有着深厚的历史参照。在日本网民的热议中,频繁出现对伊朗、俄罗斯、朝鲜等国的比较:“这些国家被欧美共同制裁那么多年,不也活得好好的?” 由此推导出日本同样能够承受中国经济反制的结论。这种类比思维忽略了关键差异——日本作为资源匮乏的岛国,其经济结构与那些自给能力较强的国家存在本质区别。 更为深层的是,这种“对抗到底”的集体心理正在日本社会蔓延。从网络言论到日常交谈,从媒体评论到民间交流,“对中国一定要硬到底”的声音越来越占据主流。 这种心态的形成既源于国际政治的复杂博弈,也离不开日本国内民族主义情绪的升温。 日本人“无所谓”心态背后,或许还藏着这样的假设:没关系,明年他们还会再来的。 我们拭目以待。