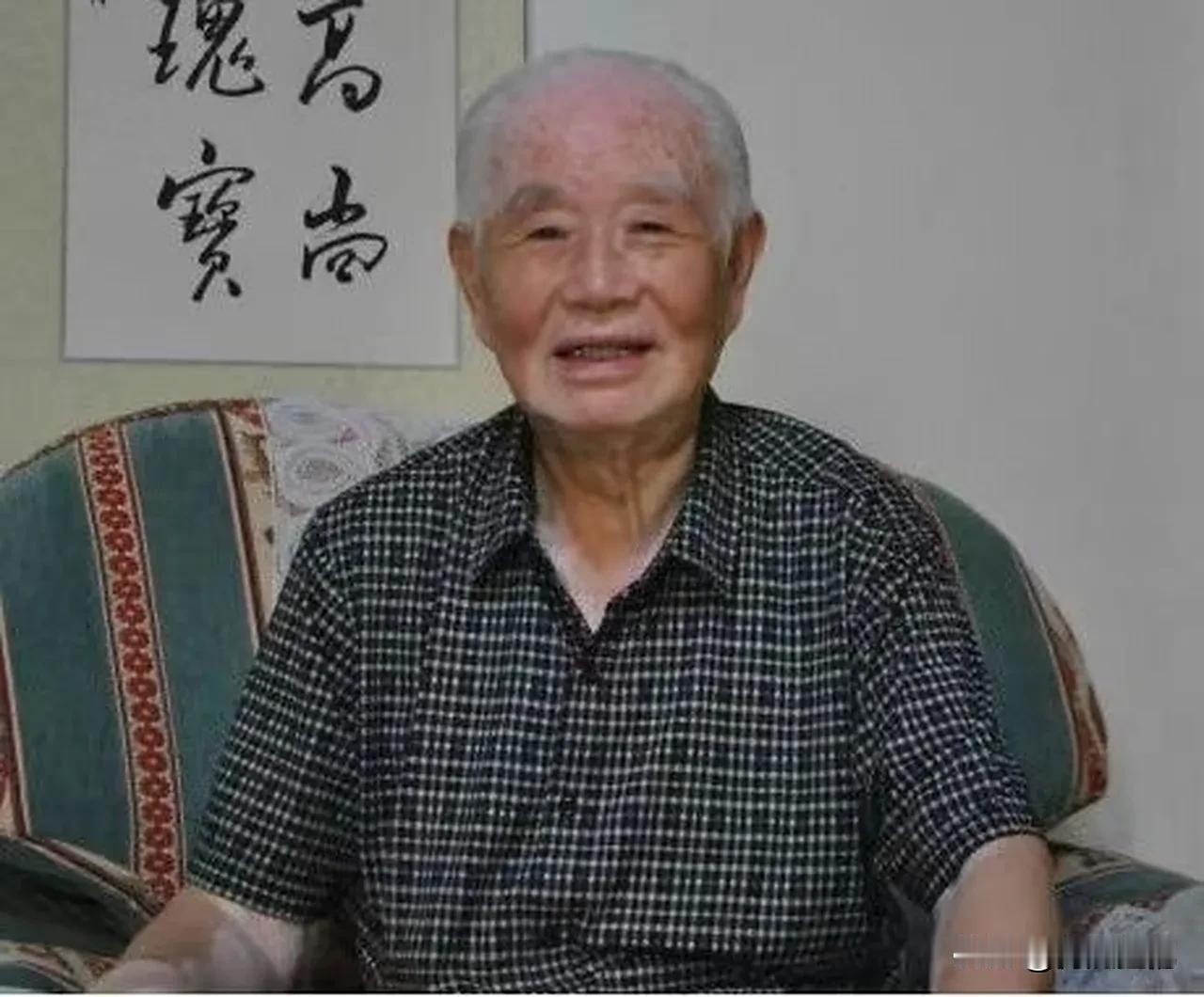

20岁秘书遭阎锡山下令活埋,师长硬抗命令:没口供杀不得! 谁能想到,这个被铁链锁着押往刑场的年轻人,名叫陈友仁,几天前还是太原师范学院的学生,更是晋绥军33军师长郭宗汾身边最得力的秘书。1936年的山西,阎锡山的“防共”铁腕正紧,但凡沾点“进步”边的人都可能招来横祸,陈友仁的罪名,不过是特务在他宿舍搜出了几本马克思主义著作,连一句“通共”的口供都没拿到,阎锡山的手令就直接拍了下来:“立即活埋,以儆效尤”。 郭宗汾接到消息时,正在前线视察工事,战马都没来得及拴稳就往刑场冲。他太了解陈友仁了,这个20岁的小伙子是平定县人,家里三代都是农民,为了读书,每天天不亮就翻山越岭去学堂,考上师范后还常给家乡的孩子免费教书。九一八事变后,陈友仁带着同学上街请愿,喊着“抗日救亡”的口号,郭宗汾正是被这份热血打动,才把他调到身边当秘书,平日里抄录公文、整理情报,小伙子做事踏实,连错别字都少见,怎么可能是“共党特务”? 刑场设在太原城外的荒坡上,土坑已经挖好,两个特务正把陈友仁往坑里推。郭宗汾策马赶到,一声怒喝:“住手!”他跳下马,拔出腰间的佩枪指着特务,“阎司令的命令我认,但军法里写得明明白白,没有确凿证据、没有犯人供词,不得擅自处决!你们今天敢埋他,先从我尸体上踏过去!”特务们面面相觑,他们知道郭宗汾是阎锡山的得力干将,早年跟着阎锡山打天下,在晋绥军里威望极高,可阎司令的命令也不敢违抗,领头的特务硬着头皮说:“郭师长,这是司令的手令,我们只是奉命行事,您别让我们为难。” “为难?”郭宗汾一把夺过手令,撕得粉碎,“一个20岁的孩子,就因为几本书就要被活埋,这叫草菅人命!”他转身扶起浑身是伤的陈友仁,看到小伙子嘴角渗血,却依然挺直腰杆说:“师长,我没通共,我只是想让中国人不再受欺负。”郭宗汾眼眶一热,对着特务们吼道:“人我带走了,有什么后果我来担!阎司令要是问罪,就说我郭宗汾抗命了!” 没人敢阻拦他,郭宗汾带着陈友仁回到师部,连夜写了一份请愿书,把陈友仁的家世、品行、平日里的表现一一写清,甚至附上了自己的担保书:“若陈友仁确有通共之举,愿与他同罪”。他知道阎锡山的脾气,“防共”比什么都重要,但他更清楚,军人的职责是保家卫国,不是屠杀无辜的热血青年。那份请愿书,郭宗汾写了整整一夜,字里行间全是痛心和决绝——他见过太多因为莫须有罪名死去的人,不能让陈友仁成为下一个。 可阎锡山的怒火还是来了。三天后,郭宗汾被召到太原绥靖公署,阎锡山把茶杯摔在他面前,怒斥:“郭宗汾,你好大的胆子!我下令处决的人,你也敢拦?”郭宗汾挺直胸膛,不卑不亢地说:“司令,不是我敢拦,是军法不容许,民心不容许!陈友仁没有任何通共证据,杀了他,只会让将士寒心,让百姓失望!”他顿了顿,又说:“如今国难当头,日本人还在关外虎视眈眈,我们不应该把枪口对准自己人,而是应该团结一切能团结的力量抗日!” 或许是郭宗汾的强硬,或许是“团结抗日”的道理戳中了阎锡山的软肋,最终,阎锡山松了口,同意暂缓处决陈友仁,但要求郭宗汾把他严密看管起来。郭宗汾知道,这已经是最好的结果,他立刻把陈友仁送到了晋南的隐蔽据点,后来又设法让他投奔了八路军,投身到真正的抗日洪流中。 而郭宗汾自己,却因为这次抗命,被阎锡山撤了师长职务,调到后方当了个闲职。有人劝他后悔,说他不该为了一个秘书得罪顶头上司,郭宗汾却摇摇头:“我宁愿丢官,也不能枉杀无辜。军人手握兵权,不是为了作威作福,是为了保护百姓,要是连一个20岁的孩子都护不住,还谈什么保家卫国?” 1937年全面抗战爆发后,郭宗汾重新被启用,率领部队在忻口战役中重创日军,而陈友仁也在八路军中屡立战功,后来在平型关大捷中英勇牺牲,年仅21岁。直到晚年,郭宗汾回忆起当年的事,还会感慨:“那个年轻人,眼里有光,心里有国,可惜走得太早了。” 很多人说郭宗汾傻,为了一个秘书丢了官职,可在那个乱世,正是因为有这样“傻”得坚守正义、“傻”得不愿滥杀无辜的人,才让黑暗中多了一丝光亮。阎锡山的独裁统治下,多少无辜之人死于非命,而郭宗汾的硬抗,不仅救了陈友仁一命,更守住了军人的底线和良知。历史不该只记住那些权谋纷争,更该记住这些在乱世中坚守正义的普通人,他们用自己的勇气,对抗着不公与黑暗。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。