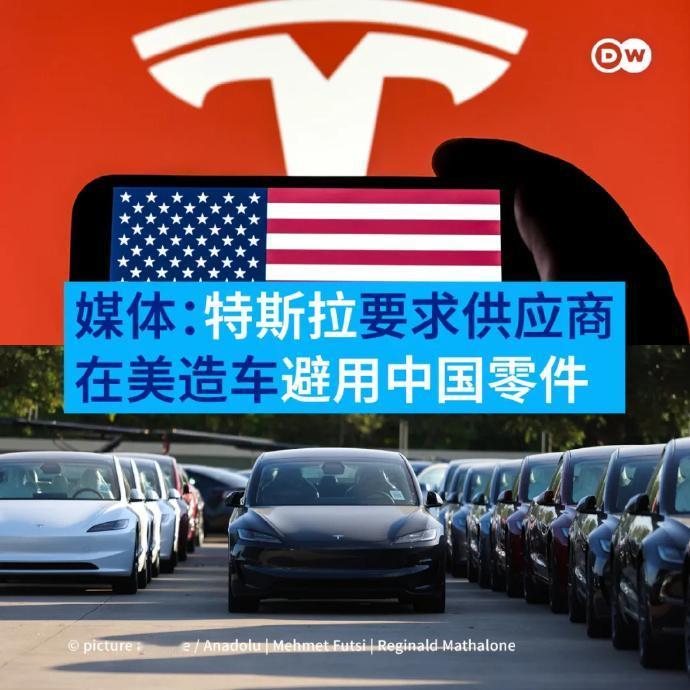

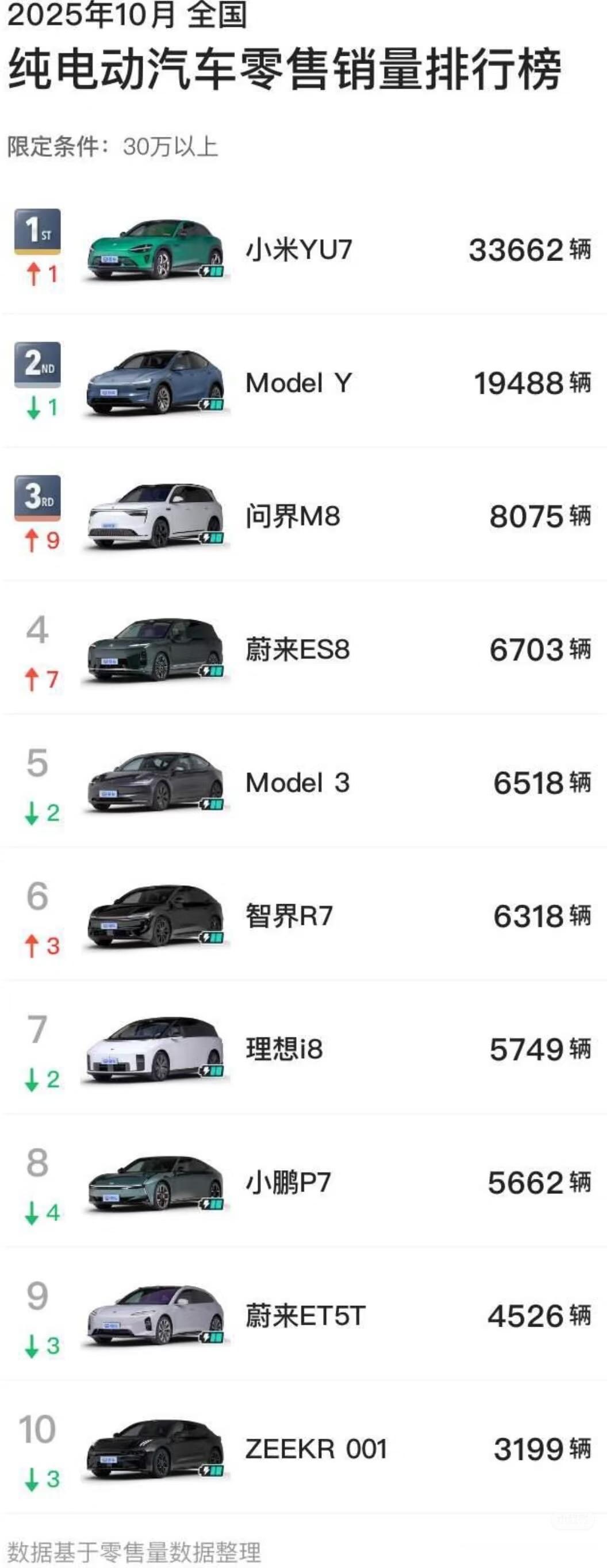

再见,中国供应商!马斯克:特斯拉应该加快“去中国化”,难道这是害怕被中国卡脖子了?要知道,马斯克这两年频繁往返中国,跟不少中企老板见面谈合作,说中美经济就像“连体婴儿”,分不开。 上海超级工厂的焊装车间里,机械臂每90秒就能完成一台Model 3的车身拼接——这样的速度,曾让来访的美国同行惊叹“像在看科幻电影”。 而在特斯拉加州弗里蒙特工厂,新建产线的环评报告审批就耗时14个月,相当于中国工厂从奠基到投产的全部周期。 这种效率差距,构成了特斯拉全球产能布局的基本盘:上海工厂承担着超半数的全球交付量,相当于底特律三家传统车企的总和。 供应链的深度绑定则更为关键。每辆特斯拉车上,宁德时代的电池、宁波拓普的底盘部件、德赛西威的智能座舱系统,像精密咬合的齿轮,共同驱动着整车的成本控制与技术迭代。 电池领域的竞争——从来不是简单的产能比拼,而是技术壁垒的深度较量。中国企业在三元锂电池能量密度上的突破,让特斯拉4680电池的量产计划不得不依赖宁德时代的技术支持。 智能驾驶系统的训练数据同样离不开中国市场。北京五环的早晚高峰、广州城中村的窄巷穿行、成都街头突然横穿马路的三轮车——这些复杂路况生成的实时数据,是自动驾驶算法进化的“优质饲料”。 那么,马斯克为何在此时抛出“去中国化”言论? 最直接的推力来自美国政策环境的变化。从芯片出口管制到供应链审查,一系列针对中企的限制措施,让美国企业家不得不考虑“政治正确”的表态——即便这种表态与商业利益存在明显冲突。 商业布局的分散化也是重要考量。德国柏林工厂的产能爬坡、墨西哥新莱昂州工厂的土地平整,特斯拉试图在亚欧大陆两端和美洲腹地构建“不把鸡蛋放在一个篮子里”的安全网。 更深层的逻辑或许藏在谈判桌下。当美国要求盟友排除中国电池时,特斯拉的“去中国化”言论,可能是在为争取政策豁免或补贴增加筹码——就像商场上的讨价还价,先喊高价再谈折扣。 但行动往往比言语更诚实。就在马斯克发表言论的同一周,特斯拉上海储能工厂的桩基工程已悄然启动,这座规划年产能40GWh的工厂,将成为全球最大的储能电池生产基地。 这种矛盾不止存在于特斯拉。大众集团刚刚宣布追加24亿欧元在华研发投入,宝马沈阳电池中心的二期扩建工程也进入设备安装阶段。 这些老牌车企的选择,印证着一个基本事实:中国不仅是全球最大的新能源汽车市场,更是技术迭代速度最快的创新试验田。 二十年前,中国街头的出租车大多是桑塔纳、捷达的合资车型,国产汽车被贴上“低价低质”的标签;如今,比亚迪的ATTO 3在欧洲的销量已超越大众ID.3,蔚来的换电站进驻德国高速公路服务区。 这种产业地位的逆转,源于核心技术的突破——从比亚迪的刀片电池到宁德时代的CTP技术,从华为的智能驾驶解决方案到小鹏的城市NGP系统,中国车企已构建起难以替代的技术护城河。 对于特斯拉这样的跨国企业而言,“去中国化”或许能赢得短期的政治加分,但长期来看,脱离中国供应链的技术支持与市场反馈,无异于自断臂膀。 就像马斯克自己曾说的,“创新需要最激烈的竞争环境”,而当下的中国,正是新能源产业竞争最激烈、创新最活跃的土壤。 理性的企业家终究会做出理性的选择——无论嘴上如何表态,双脚却会诚实走向价值洼地。