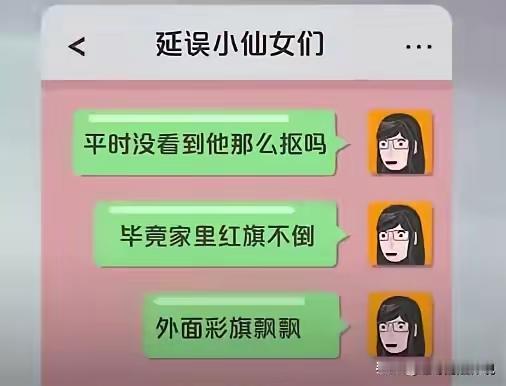

上海有位刘女士,在公司上班时因为长期被领导安排加班,心里挺不满的,就和部门同事建了个名叫“延误小仙女们”的微信群,平时私下里吐吐槽、聊聊天。有一次,群里聊起了领导的私生活,刘女士也跟着搭话,发了“彩旗飘飘”“网点全部倒闭吧”“平时没看到他这么抠吗”这类话,本来就是同事间茶余饭后的闲聊,没想着要怎么样。可让人没想到的是,群里有个成员把这些聊天记录转发给了其他同事,一传十十传百,最后竟然传到了被调侃的领导耳朵里。领导得知后特别生气,直接在公司大会上当众宣读了这些聊天记录,一下子全公司的人都知道了这件事,议论纷纷。 没过多久,公司就给刘女士发了开除通知,理由是她散布谣言、捏造事实、恶意攻击领导,损害了公司和他人的声誉,而且情节恶劣。刘女士觉得特别委屈,她觉得自己虽然说话有点不当,但也就是在小群里随口附和了几句,群里总共才十几个人,本来传播范围有限,事态会扩大也不是她造成的,根本没到扰乱公司秩序、严重违反规章制度的地步,公司直接开除她也太过分了。于是她就把公司告上了法院,要求公司支付违法解除劳动合同的赔偿金10万余元。 法院受理这个案子后,仔细审理了整个事情的来龙去脉。法院认为,刘女士在微信群里参与讨论领导私生活,发表不当言论确实不对,这一点是肯定的。但这个微信群只有十几个人,属于相对封闭的空间,从常理来说本来就没什么大范围传播的可能,而且刘女士也不是主动挑起这个话题的人,只是在别人发言后跟着附和了几句,这些话更像是同事间的闲聊,还没到严重违反公司规章制度的程度。作为用人单位,公司遇到员工有不当行为时,其实可以采取警告、批评教育这些更温和的处罚方式,可公司直接选择了解除劳动合同,这种做法太严苛了,不符合合理限度原则,所以认定公司是违法解除劳动合同。 最后法院判决公司支付刘女士10万余元的赔偿金。其实近几年类似的事情挺多的,有的员工因为在朋友圈发了不当言论被开除,有的因为一句玩笑话被认定违反规定,能不能合法开除关键还是看公司的规章制度有没有明确规定,以及员工的行为到底造成了多大影响。但不管怎么说,职场聊天总得有分寸,尊重别人的隐私是基本底线,不管是在大群还是小群,都不能随便造谣、恶意攻击别人。而公司处理员工问题时,也得把握好尺度,不能一上来就用最严厉的开除方式,得合法合理地解决问题,这样才能既维护公司秩序,也保障员工的合法权益。