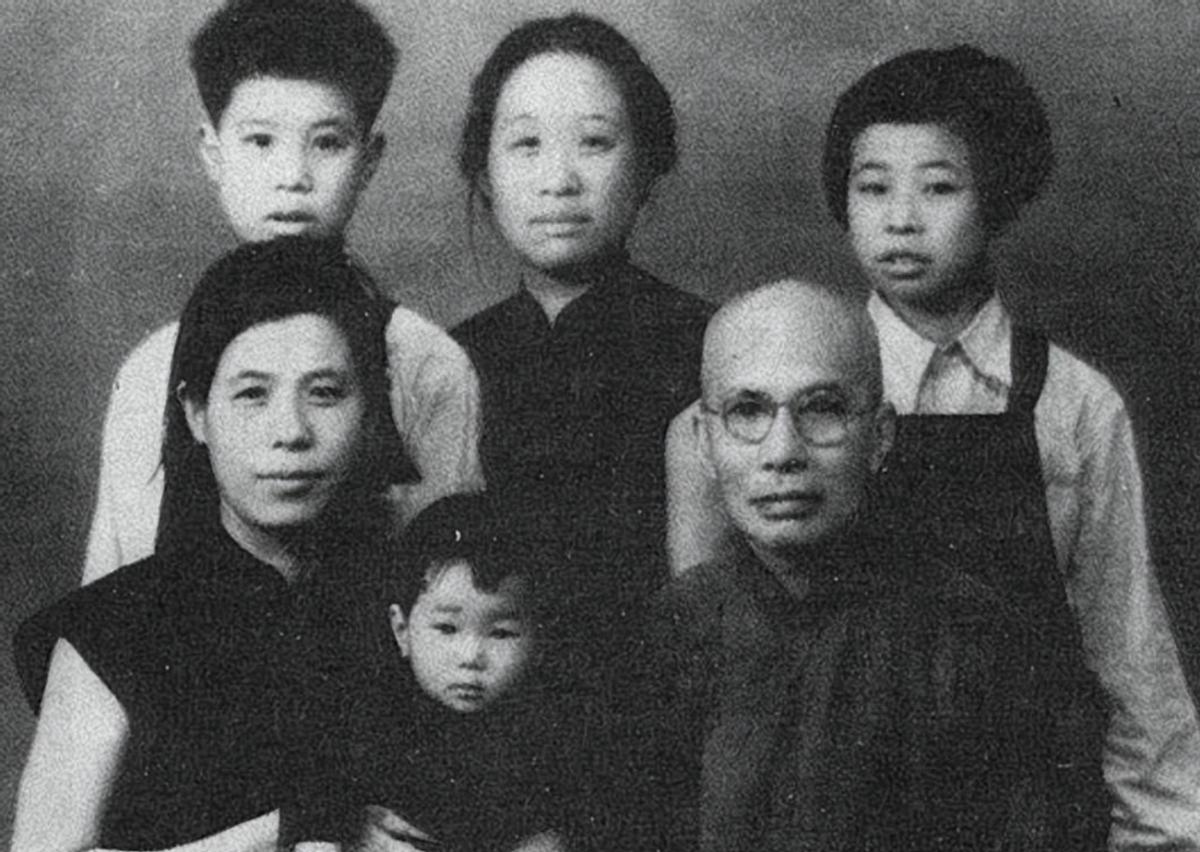

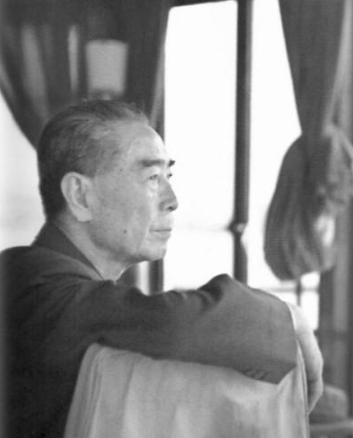

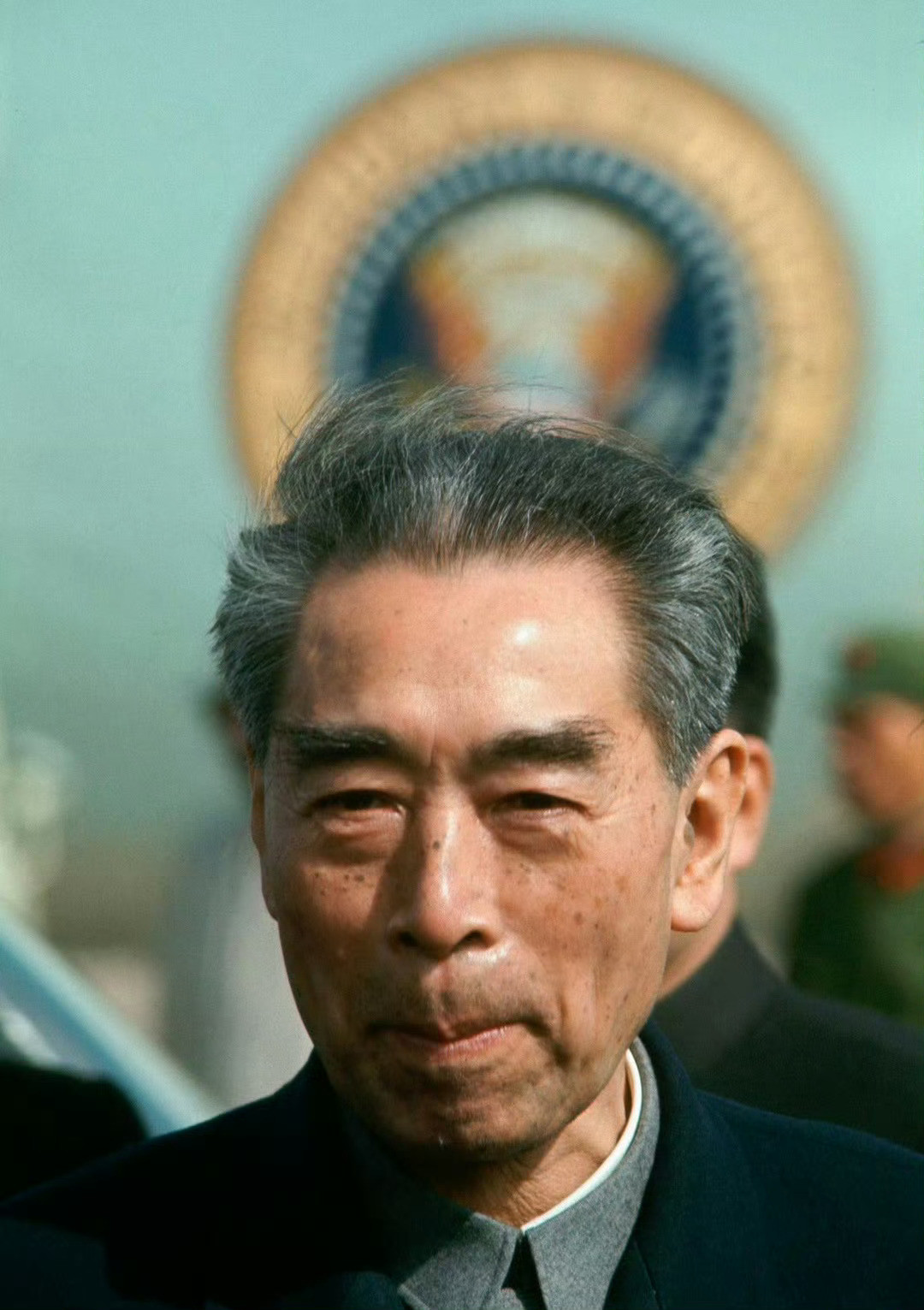

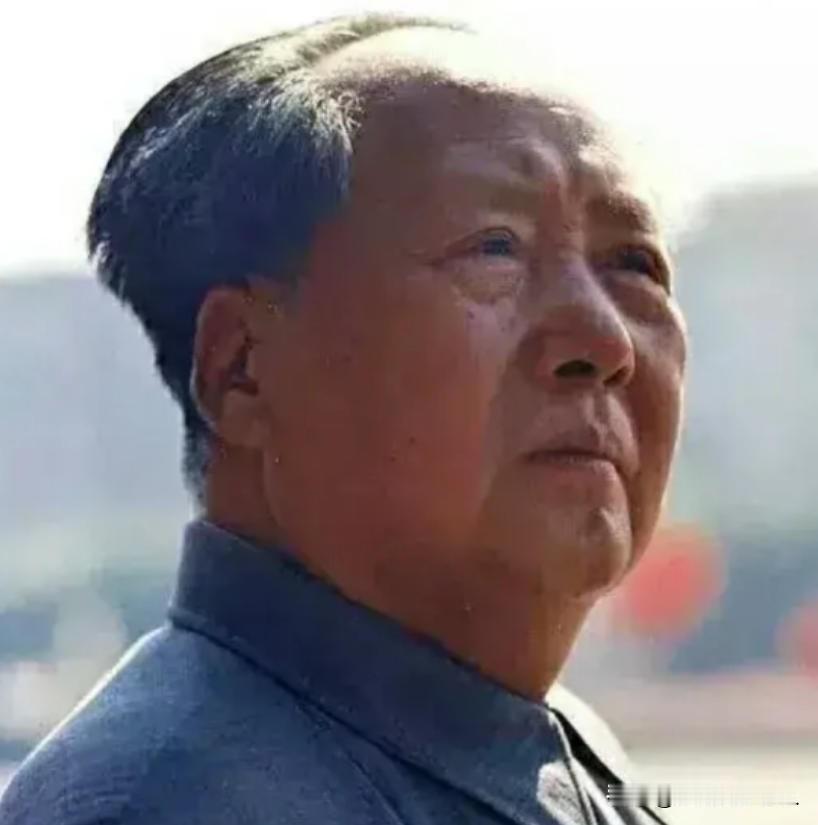

1976年,周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“你们这是什么意思?怎么拿出这样的衣服?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?!” 韩宗琦是北京医院副院长,父辈与总理、邓颖超交情深厚,算是总理的晚辈。接到为总理整理遗体的任务时,他满心都是敬重与悲痛,指尖触到衣服布料的瞬间,却像被烫到一样缩回了手。 那是一套灰色法兰绒中山装,面料上的绒毛早已磨平,衣领泛着洗不掉的白痕,裤子膝盖处还有隐蔽破洞,搭配的白衬衫泛黄发旧,肩膀、领口都换过好几次补丁。 “老百姓离世都要备身新寿衣,总理操劳一生,就穿这满是岁月痕迹的旧衣?”韩宗琦攥着衣服的手都在抖,声音里的疼惜像针一样扎在每个人心上。 身边的卫士红着眼眶哽咽,他们何尝不心疼?只是总理生前节俭到了极致——住院时脚肿得穿不上旧布鞋,卫士悄悄找人赶制新鞋,他却反复叮嘱“别麻烦别人,旧的补补还能穿”;这套衣服已是从衣柜里挑出最整齐的一套,是参加日内瓦会议前定做的,一穿就是二十三年。 韩宗琦听着解释,火气渐渐消了,眼眶却湿得更厉害。他蹲下身轻抚衣服上磨旧的纹路,想起总理侄女去内蒙古插队时,带走的军大衣带着旧痕,却陪伴侄女度过二十六个寒冬;想起总理身上那件“为人民服务”像章,边角磨得发亮,表盘磨损严重的手表从不离身,连内衣都打着密密麻麻的补丁。 有人或许会说,一国总理怎会如此“寒酸”?可这正是他刻进骨子里的坚守——“我是人民的总理,不能搞特殊”。 他深吸一口气,从几套旧中山装里找出相对最新的一件,也就六成新的样子,又找来总理生前只穿过一次的布鞋,那鞋脚后跟还缝着纱布垫,是总理最后会见外宾时穿的。 整理遗体时,韩宗琦小心翼翼摘下总理的手表和像章,动作轻得怕惊扰了沉睡的伟人。为总理穿衣时,他特意把衣领理得笔挺,盖过腹部那道浅浅的手术伤疤——那是他带病工作到深夜的印记。 一旁的医护人员看着总理消瘦的面容,想起他办公室彻夜不熄的灯光,想起他在病床上还批阅文件的身影,忍不住低声抽泣。 深夜十一点,经过理发、整容后的总理遗体,被安放在北京医院简陋的太平间里,那里不足百平方米,连像样的过道都没有,却承载着无数人的哀思。 1月11日下午,总理遗体送往八宝山火化,长安街两侧挤满了群众,百万百姓手拿白花,顶着寒风哭送,十里长街的呜咽声,藏着所有人对总理的不舍与敬爱。 火化后,大家发现花150元买的骨灰盒装不下全部骨灰,只好临时找了个空花瓶盛放剩余骨灰与金属钮扣。 后来,按总理生前遗愿,他的骨灰被撒向祖国的山山水水,不保留、不占地,把最后一点自己也还给了人民。 那套磨平绒毛的中山装,比任何华服都更耀眼;那个装过骨灰的空花瓶,比任何玉棺都更厚重。因为它们裹着的,是一个真正把心交给人民的灵魂