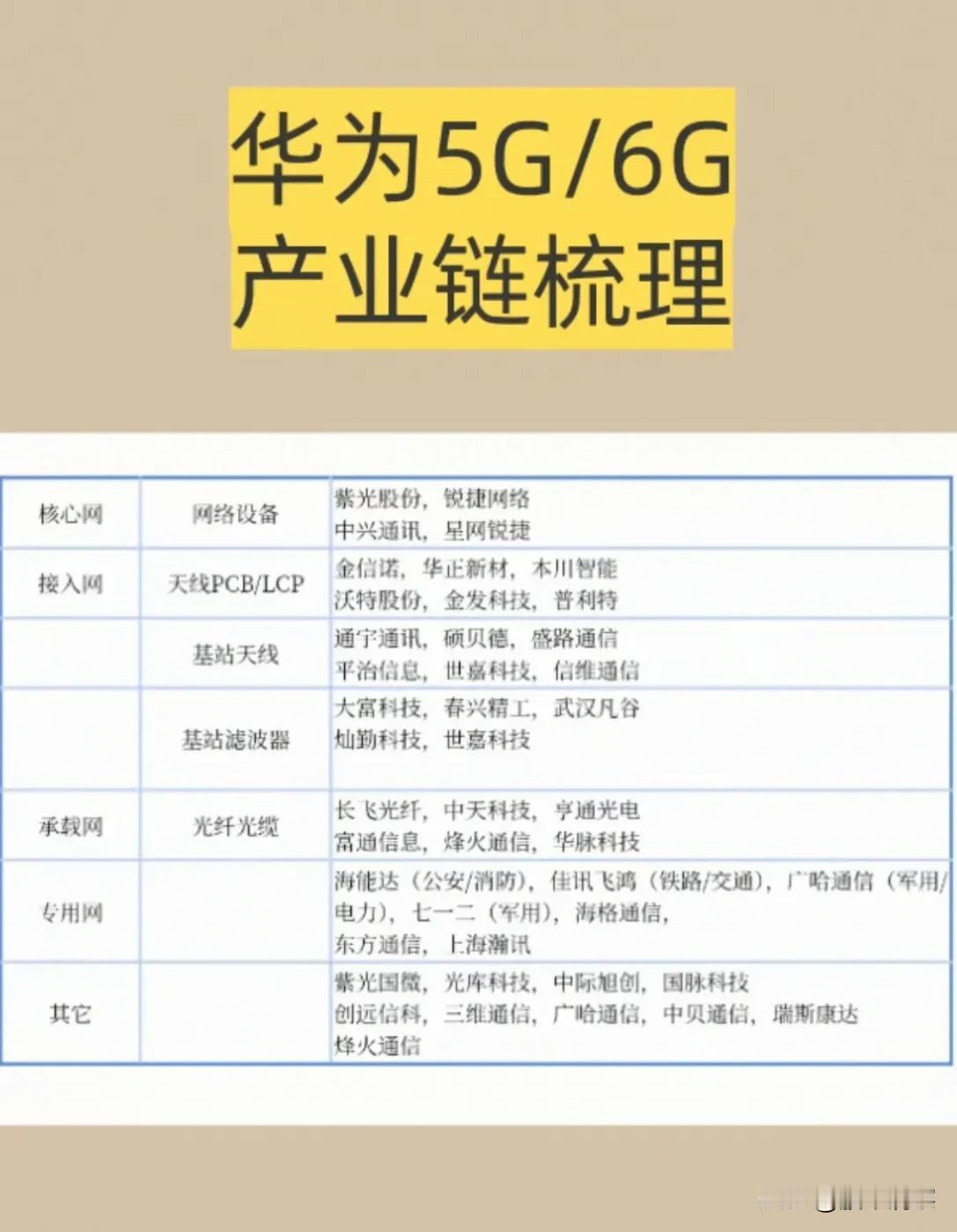

全军覆没?马斯克宣布6G重大突破,中国亮底牌,外媒:彻底没戏了 6G的争夺赛已经拉开大幕,马斯克的SpaceX刚刚宣布在空间6G技术上拿到了新突破,国际媒体一边惊呼美国“要逆天”,一边迅速把目光投向中国。 外媒的风向突然一变,说美国彻底没戏了。这场全球科技大戏,主角还真不是单纯靠一两项新技术就能定胜负的。 马斯克的星链计划其实早就不是什么新鲜事了,这几年美国一口气把6000多颗卫星扔上天,其中活跃卫星达5600颗,占全球一半,几乎把半个地球都“罩”住了。 再加上三星等大厂的加持,双方合作开发的AI增强调制解调器搞得风风火火,号称能让卫星网速飙到TB级,延迟降到微秒级。 然而美国人自己心里也清楚,卫星多归多,真正卡脖子的地方还不少。6G专利储备比起中国来还是差一截,标准也没定,光靠联盟资源和现有规模优势,远远不够让美国高枕无忧。 马斯克这次与三星联手,目标很明确,就是要在空间6G上抢个先机,把卫星互联网的体验推向极致。 毕竟谁都明白,未来自动驾驶、远程手术这些高精尖场景,对网络性能的要求苛刻得让人头大。可惜一到专利、标准和产业链环节,美国的步子还是有点虚。 现实就是,美国虽然在卫星发射数量上遥遥领先,但在6G专利申请上仅占三成多,技术储备和商业落地还被很多成本和工程难题困住。 说到这里,中国的底牌就显得分外扎眼。中国这边搞6G不是喊口号,是真刀实枪地干出来的。专利数量全球第一,占到40%多,背后是一支庞大的产学研队伍在默默发力。 长光卫星拉出100Gbps的激光通信,信科集团手握几千项专利,紫金山实验室直接把6G外场试验网搬出来,覆盖能力、频谱利用率远超5G,一步一个台阶。 很多人以为6G只要信号快就行,其实中国最厉害的地方在于全链条创新。从芯片到设备,从基础研究到产业应用,几乎每一步都没拉下,武汉的产业链把上下游全包圆了。 中国的6G不是光靠政府或者某个企业在唱独角戏。IMT-2030(6G)推进组汇聚国内外百余家单位协同创新,调动各方力量,报告、标准、产业都在同步推进。 2025年第一阶段技术试验一结束,300多项核心技术就已经准备就绪。等到6G标准正式启动,别说是商业化,连全球话语权都抢在最前面。 外媒的评价这次没怎么拐弯抹角。有的直接说,美国在科技赛道开始掉速,中国反而越跑越快。有的则分析得更深入,承认中国在5G和6G上的优势已经形成事实。 其实,国际舆论的风向并非一夜之间变了,背后是中美在6G乃至整个数字经济领域的实力此消彼长。 中国的“千帆星座”也不只是纸上谈兵,截至2025年10月已拥有90多颗在轨卫星,年底目标为648颗,且还有GW星座等其他规划,总体低轨卫星组网正在稳步推进,这正是对美国星链的正面“回敬”。再加上在标准研制中的积极布局,中国在6G的主动权越来越扎实。 当然,全球不是只有中美在掰手腕。欧盟、日本、韩国都在加码6G研发,欧盟搞Hexa-X-II,日本设专项基金,韩国说要2028年商用。 但仔细瞧一瞧,这些经济体的体量和综合实力,和中美比起来还是差点火候。6G的主战场依然是中美领跑,其他国家更多是在找准自己的位置,紧跟国际节奏。 有趣的是,6G标准化节奏已经定下来了,第三代合作伙伴计划(3GPP)已启动相关研究项目并形成时间表,并非国际电信联盟主导,2026年将进入关键推进阶段。 到时候,谁的话语权更大,谁的技术储备更扎实,谁就能在全球数字经济新格局里抢得头筹。 美国虽然靠星链保持一定的规模优势,且已拥有超300万用户、覆盖100多个国家,但光有数量没有真正的技术突破和标准话语权,终究还是“打铁还需自身硬”。 中国靠专利、产业链、标准体系形成的全线优势,才是让外媒感叹“彻底没戏了”的真正底气。 这场6G争霸,谁都不是一招鲜吃遍天。美国有马斯克的星链和全球联盟,中国有全产业链的创新和技术储备,最终拼的是体系和持久力。 外媒的评价其实已经说明一切:在这场通信主导权的较量里,中国靠着一步一步的突破,已经抢占了先机,未来如何演化,全世界都拭目以待。