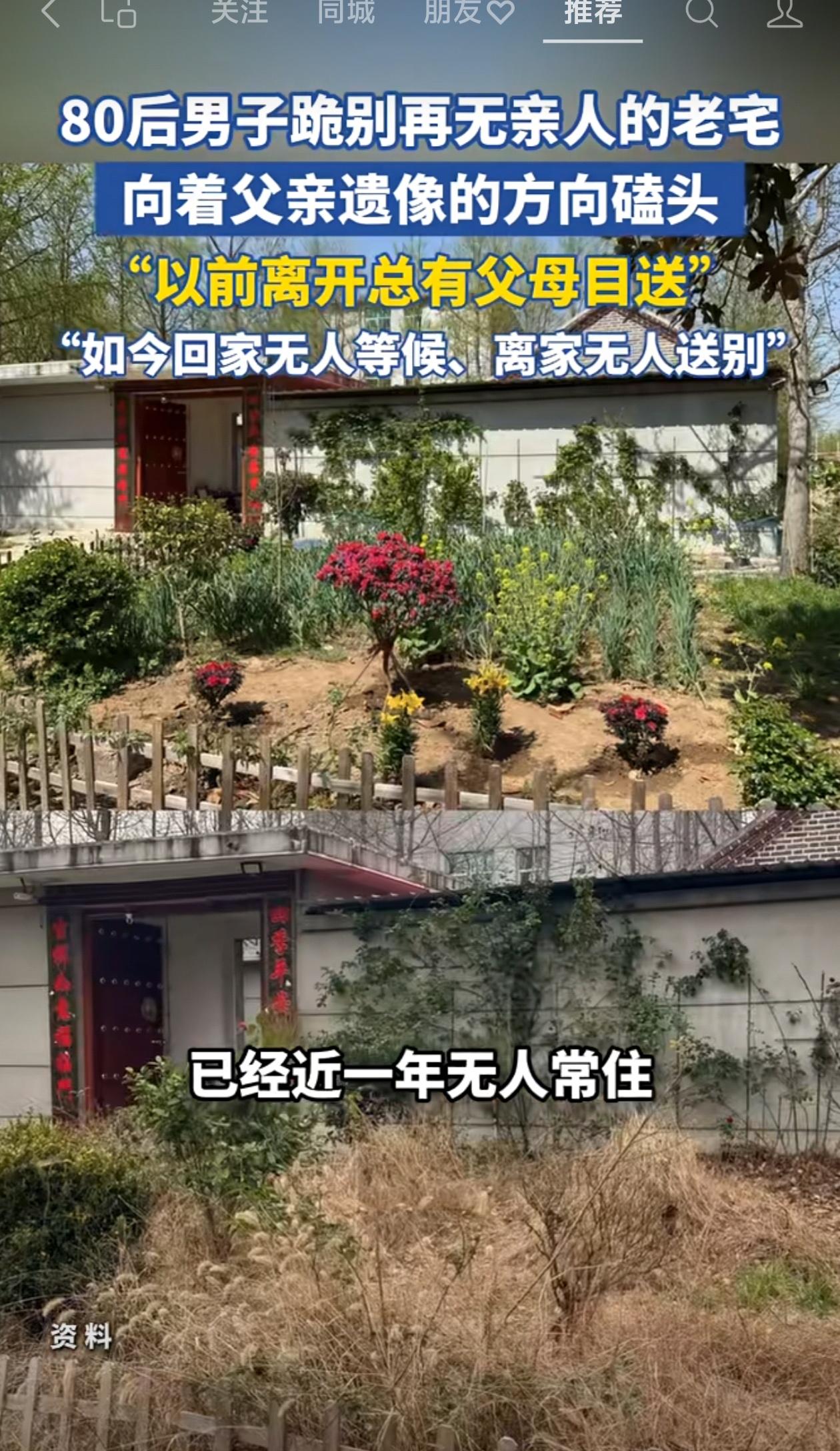

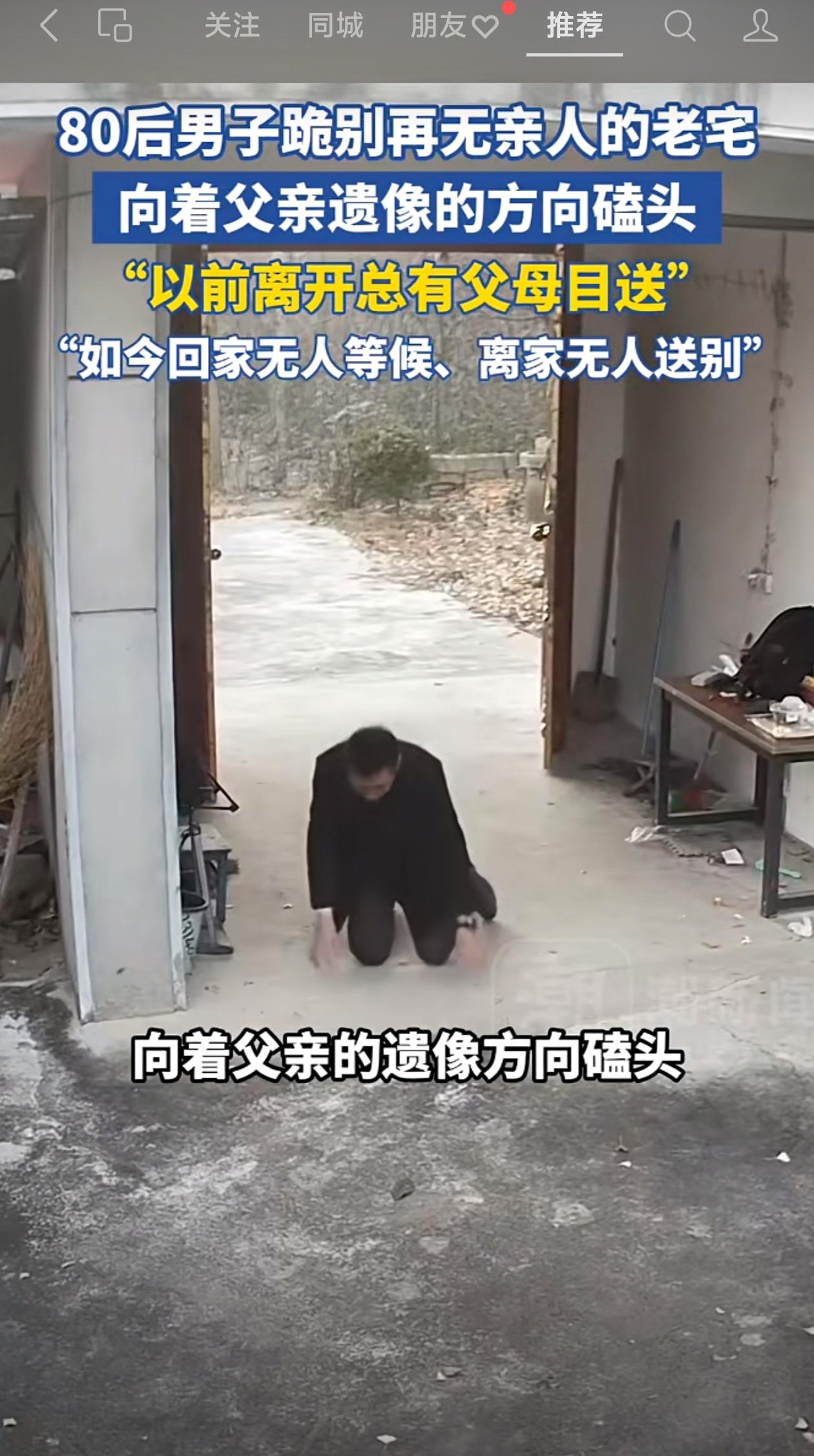

江苏徐州那座青砖瓦房前,范先生三次叩首。起身,锁门,离开。这个简单的动作里,藏着一个时代无声的告别。 老宅是上世纪八十年代建的,2018年翻新过。可自从三年前父亲去世,母亲住进养老院,这里就再没有炊烟升起。范先生说,每次离家前都要在父亲遗像前磕个头,“要不然我走了和谁说呢?”这句话,道尽了千万游子共同的心酸。 没有父母的老宅,就像抽掉脊梁的躯壳。 门锁能锁住屋内的景象,却锁不住时光。曾经那里有母亲的唠叨,有父亲的背影,有热腾腾的饭菜香。如今推开门,只有记忆在空荡的堂屋里回响。 这幕场景之所以引发广泛共鸣,是因为我们都在经历同样的失去。当八零后开始集体面对“父母离去”这道人生课题,那个叫做“老家”的坐标,正从地图上一个接一个地消失。 更残酷的是,这种告别是双向的。 我们不仅失去了归去的方向,也失去了出发的底气。从前离家时,父母总在门口目送,现在转身,只有紧闭的门扉。世界再大,那个永远亮着灯等你回去的地方,不见了。 范先生跪别的不仅是一座老宅,是一代人与故土的脐带正在断裂。我们成了飘萍,在城市与故乡之间,再也找不到那个可以安心停靠的岸。 但锁上门的那一刻,也锁住了一个时代。 那里面有父亲亲手砌的青砖,有母亲纳的千层底,有井水甘甜的记忆,有整个童年夏天的蝉鸣。这些看似寻常的碎片,拼凑起来,就是我们这代人共同的精神原乡。 游子们,常回家看看吧。不是看老宅,是去看还守在老宅里的人。趁那把锁还没有永远落下,趁那句“我走了”还有人听见。因为总有一天,我们会明白:父母在,人生尚有来处;父母去,此生只剩归途。