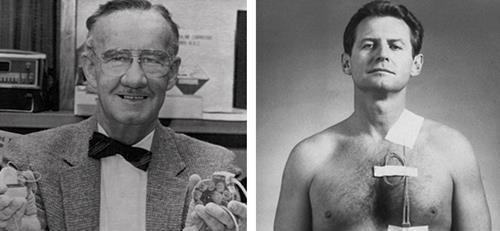

1956年,美国一名科研人员在进行实验时,错误地将1兆欧的电阻器当成了1万兆欧的电阻器,装在了记录器上,结果,记录器电路产生了节奏如同人体心跳的信号,自此,全球十个最伟大的工程学发明之一诞生了…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年美国布法罗大学的一间实验室里,电子工程师威尔逊·格雷特巴赫正在调试一台用于心脏研究的记录装置,原本这是一项再平常不过的工作,但一次小小的失误却改变了医学史的进程。 他本应将一个一万兆欧的电阻器装入电路,却阴差阳错地拿起了一个一兆欧的电阻器,当电路被启动时,装置竟然输出出一种极为规律的电脉冲:信号持续1.8毫秒,然后停顿约一秒,再度重复。 这个节律与健康人心脏的跳动极其相似,格雷特巴赫敏锐地察觉到,这并非无关紧要的实验事故,而是一次可能影响无数生命的发现。 在那个年代,心律失常患者几乎无法获得有效的长期治疗,医院里虽然已经有外接式心脏起搏器,但体积笨重如同冰箱,必须与患者的身体相连,病人被迫长期卧床,胸部肌肉因频繁受刺激而痛苦抽搐。 这种装置不仅难以携带,更无法为患者提供持续而舒适的支持,对许多濒危的病人来说,医学的手段仍显得无力。 格雷特巴赫并没有把那块“出错的电路板”随手丢进废料桶,他看到了新的可能:如果这种规律的脉冲能够被引导至心脏,或许就能替代失常的心脏节律。 怀揣着这一想法,他寻求医学界的合作,心脏外科医生威廉·查达克对他的设想产生了极大兴趣,两人决定共同攻克这一挑战,此后他们投入了无数个日夜,尝试不同的电极材料和电路设计,目的就是让电脉冲既能刺激心脏收缩,又不会损伤人体组织。 两年的实验终于结出成果,1958年,他们研制出第一代可植入式心脏起搏器,大小与火柴盒相仿,电源来自汞锌电池,最初的动物实验表明,这个装置能够成功驱动停跳的心脏重新跳动。 1960年,一位77岁的老年患者因房室传导阻滞多次濒临死亡,医生为他植入了这种新型起搏器,手术取得了成功,患者的生命因此延长了十八个月,虽然这段时间不算长,但在人类医学史上,它标志着一个全新的时代已经开启。 早期的植入式起搏器仍存在不足,汞锌电池只能维持两年左右的供电,电量耗尽后患者不得不再次接受手术更换,感染风险和手术创伤让许多人心存顾虑。 格雷特巴赫和他的团队并未止步于此,他们持续探索更可靠的电源方案,进入二十世纪七十年代,锂碘电池被成功应用于起搏器。 这种电池不仅能量密度高,而且不易受体液腐蚀,将设备寿命延长至十年以上,随着这一突破,患者再也不用频繁忍受开刀换电池的痛苦。 随后几十年间,心脏起搏器不断微型化,体积从火柴盒缩小到硬币般大小,重量仅数克,功能也日益强大。 除了基础的节律维持,现代起搏器还能监测血压、血氧,甚至根据患者的运动状态自动调整脉冲输出,部分产品实现了无线充电和远程数据传输,医生能够实时掌握患者的心脏状况。 2023年在中国进博会上亮相的双腔无导线起搏器,利用高频信号实现更接近自然心律的双腔同步,手术成功率接近百分之九十九。 2025年,复旦大学附属中山医院率先在华东地区完成该型号的植入手术,标志着中国在这一领域已与国际前沿保持同步。 更令人惊叹的是,科研人员已经在探索无需电池、可自然降解的超微型起搏器,2025年,《自然》杂志报道了一款“米粒起搏器”,体积仅为1.8毫米乘3.5毫米乘1毫米。 它通过体液发电并借助近红外光激活,在完成任务后会在体内逐渐降解,完全不需要二次手术取出,尤其适合新生儿或短期治疗的患者使用,这一构想的实现,为未来医疗提供了更多想象空间。 从最初的笨重外接装置,到如今智能化、微型化的植入设备,起搏器的发展历程见证了工程技术与医学的深度融合,回顾整个历程,人们不得不感叹,一个微不足道的实验差错竟成为推动科学进步的转折点。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:海外网——世界科学史上10大“最意外的发明”