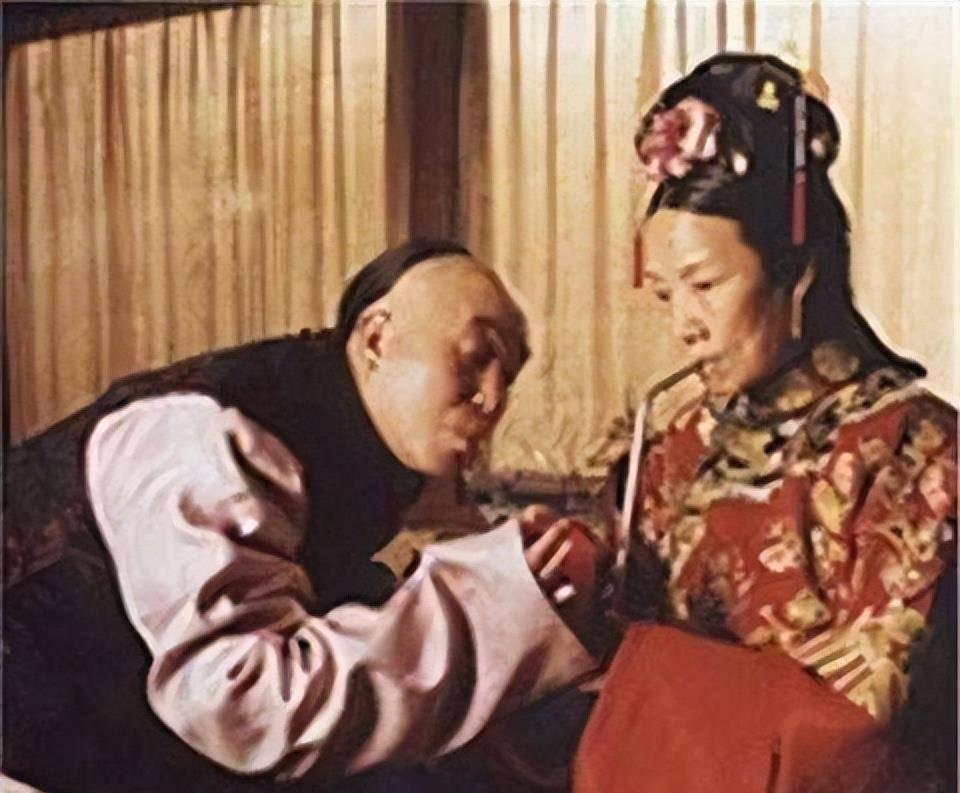

1967年10月17日,溥仪在北京因病去世后,他的家人不知道该以何种规格来安葬溥仪,就把这个问题上报给了国家,周总理得到这个消息后又是如何处理的呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1967年10月17日清晨,北京协和医院的病房里,61岁的溥仪走完了他跌宕起伏的一生,消息传出后,他的家人一时间无所适从。 溥仪曾经是清朝的末代皇帝,也是新中国的普通公民,这两种身份相互交织,让他的身后事成了一个前所未有的难题,是沿用帝王的旧制,还是完全以平民的方式安葬? 如果把溥仪的一生拉开来看,会发现他从一开始便被裹挟在大时代的洪流之中,1908年,年仅三岁的他被慈禧太后选入宫中,继承光绪的皇位,懵懂之间便成了大清的最高统治者。 然而帝国早已风雨飘摇,三年后辛亥革命爆发,他的皇位也随之崩塌,退位之后,他依然居住在紫禁城里,维持着表面上的皇帝生活,身边有宫人、太监侍奉,但那份尊荣已经名存实亡,1924年,冯玉祥发动政变,溥仪被迫离开紫禁城,从此彻底告别了皇宫。 此后的岁月更显漂泊,溥仪先是在天津的日本租界度日,看似清闲,实则逐渐被日本拉拢,1932年,日本在东北建立伪满洲国,他成为所谓的执政,后又改称“皇帝”,这段经历令他在历史上背负了沉重的骂名。 1945年日本投降,他在逃亡途中被苏联红军俘获,被押往远东,羁押五年,1950年被移交中国,进入抚顺战犯管理所接受改造,在那里,他学习劳作,逐渐摆脱了昔日帝王的身份。 1959年,他获得特赦,回到北京,成为新社会中的普通一员,他在植物园工作,还在政协文史馆参与整理资料,晚年他出版了《我的前半生》,讲述自己从帝王到平民的心路转变。 正因如此,他去世后的安葬问题变得尤为棘手,家属在他病重时,曾多次讨论后事安排,有人认为应送往祖先陵寝,但显然与时代氛围格格不入;也有人提议以普通公墓处理,可那样又显得与他的特殊身份不符,几经商量无果,只能将问题逐级上报。 消息传到国务院,最终送到周恩来总理案头,总理十分清楚,这并非普通的丧事安排,而是关乎如何对待特殊历史人物的政治问题。 他很快作出批示,提出几条原则:溥仪的身份应以新中国公民为准,安葬方式以家属意愿为主,可以火化,也可以土葬,但绝不能恢复帝王规格,与此同时,政府方面要保障家属的生活,妥善解决相关费用,这样的安排既避免了政治争议,又体现了人情关怀。 10月19日,溥仪的遗体在北京东郊火化,骨灰随后安放在八宝山人民公墓的骨灰堂,追悼仪式十分简朴,仅有至亲和少数工作人员参加,没有任何排场,这个结果意味着,末代皇帝的一生,最终以普通公民的身份画上句号。 对于当时的社会氛围而言,这样的处理既低调又稳妥,彰显了国家对待历史遗留人物的谨慎态度。 可随着时间推移,社会对溥仪的评价出现新的变化,1980年,在国家重新审视其后半生经历的背景下,政协礼堂为他举行了追悼会,这是一次正式的集体悼念,与当年低调火化形成鲜明对比。 会上人们回顾了他从帝王到公民的转变,强调他在改造后对新社会的认同,追悼会结束后,他的骨灰从普通骨灰堂移至八宝山革命公墓第一室,这一位置通常为社会重要人物保留。 这次调整象征着国家对他的定位已经改变,不再仅仅视他为历史的过客,而是作为一个经过转变的特殊个体得到承认。 到了上世纪九十年代,事情再次出现转折,溥仪的遗孀李淑贤始终觉得,他的骨灰虽然在八宝山得到了尊重,但与祖先陵寝相距遥远,总显得缺乏归属感。 恰在此时,河北易县的华龙皇家陵园开始兴建,毗邻清西陵,位置与清代帝王陵寝相近,陵园方面主动提出迁葬事宜,并承担相关费用,经过慎重考虑,李淑贤同意了这一安排。 1995年1月26日,溥仪的骨灰从北京迁往河北,在清西陵不远处的新陵园落葬,墓地虽为商业性质,却带有一定皇家风格,从此他长眠于祖先身侧。 回顾这一段历程,从1967年去世到1995年最终安葬,历时近三十年,几经周折,溥仪的骨灰几次迁移,背后不仅是家庭选择,更折射出国家态度的变化以及社会观念的转变。 从最初的低调火化,到后来进入革命公墓,再到最终迁往清西陵附近,他的归宿映照了20世纪中国的历史轨迹。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!