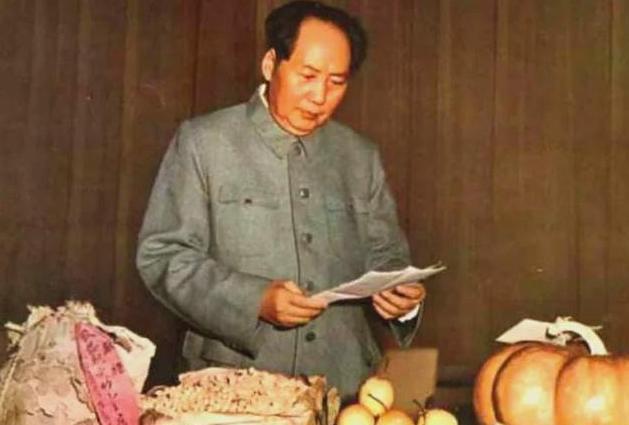

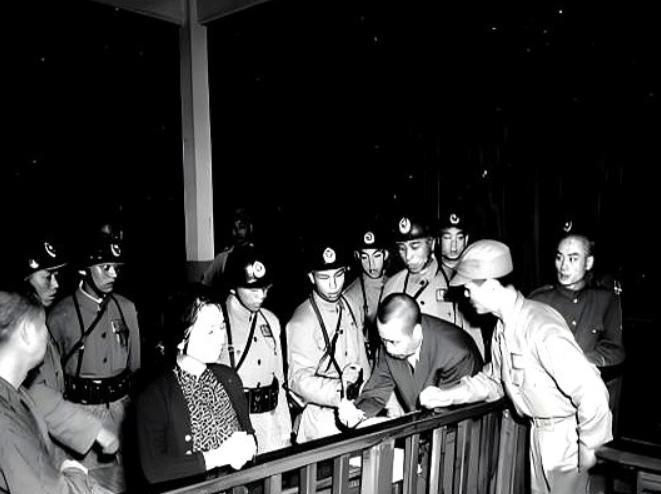

1939年的莫斯科,寒风穿过街巷,冰冷的空气笼罩着苏联首都。就在这座城市里,一场鲜为人知的审查会议正在上演。审查的对象,是那个在中国革命最艰难时期曾经高高在上的军事顾问——李德。他的名字,与红军的惨痛损失紧紧相连。 坐在台下的,是共产国际的官员和来自中国的代表。而在会场中央,一个年轻而火爆的身影格外显眼,那就是刘亚楼。作为证人,他毫不留情,把枪口对准了这位德国顾问。 这一幕,注定写进历史。不是因为审查的形式有多隆重,而是因为这场对峙折射出一个时代的矛盾:外国顾问的权威与中国指挥官的实践经验,政治信任与军事失败之间的冲撞,最终汇聚在这个寒冷的房间里。 李德,本名奥托·布劳恩,德国共产党成员,后来被共产国际派往中国。带着莫斯科的使命,他在1930年代初进入中央苏区,成了毛泽东、周恩来、朱德身边的“外籍军事顾问”。他有欧洲战争的理论背景,也有共产国际赋予的权威身份。 但当时的中国战场,不是书本里的欧洲。红军面对的是国民党几十万大军的“围剿”,战场条件复杂,地形陌生,补给有限。李德的战术偏向正规军对阵的硬碰硬。他坚持大兵团集中,主张防御反击,认为依靠阵地和火力能挡住敌人。 问题是,这样的打法和苏区的实际条件格格不入。 在第五次反围剿中,李德的指挥思路被完全贯彻。红军放弃了过去依靠机动游击、诱敌深入的打法,转而修筑工事,硬撑防线。结果是惨烈的。 敌人以绝对优势兵力和火力步步推进,红军被困在工事里,损失惨重。几十万红军锐减到不足十万,被迫踏上长征。 李德的权威,并不是建立在实战的成绩上,而是共产国际的背书。他代表的是莫斯科的声音,是中国共产党必须听取的“指导”。问题也就在这里。 当红军走上长征之路时,李德的声望迅速跌落。他依旧坐在指挥席,但士兵和干部心里清楚:这是一次被迫的逃亡,而不是胜利的转进。李德的错误,成了无法回避的阴影。 1939年,李德已经返回苏联。带着在中国的经历,他出现在共产国际的监委会面前。场地不算宏大,却足够压抑。台上是审查席,台下是来自各国的代表。空气冷冽,气氛凝重。 李德必须回答:为什么在中国的战场上,红军会损失如此惨重?为什么战略一步步走向失败?为什么你的指挥与实际战场脱节? 共产国际的风格是严格而冷酷的。每一个失败都要追问责任,每一场损失都要追溯根源。李德无法回避,他的名字和那场第五次反围剿紧紧绑定。 中国代表团的成员被邀请发言。他们亲历过那段历史,亲眼见过红军在壕沟里被炮火撕裂,亲眼见过防御工事一夜之间被突破。刘亚楼,就是其中之一。 会场里,灯光昏暗,记录员的笔划过纸面。轮到刘亚楼,他站起身来,年轻的脸上带着压抑不住的愤怒。他不是外交辞令的高手,他更习惯直接切入要害。他开口,直指李德的错误,把反围剿失败的血账摊在桌面上。 没有华丽的修辞,只有一连串事实。哪一场战斗如何被动,多少部队白白牺牲,多少战略机会被错失。刘亚楼声音高昂,字字如刀。坐在台下的李德面色铁青,却无力反驳。 审查会持续了很久。会场的气氛像冰一样冷,空气中弥漫着紧张。每一个字,都像是历史的判决。 这场审查不仅仅是对李德个人的清算,更是两个体系之间的矛盾。共产国际希望输出经验,用苏联的模式来指导中国革命。李德就是这种模式的代表。他熟悉的是欧洲的战争逻辑,是正规军的阵地对抗。 李德和刘亚楼代表的,正是这两种思路的冲突。一个是书本里的教条,一个是血战里的经验。教条带来的是惨烈的失败,经验带来的是生存的希望。 刘亚楼在会场上的激烈发言,不只是个人的愤怒,而是整个红军将士的声音。那些死在工事里的士兵,那些失去亲人的家庭,都在这场批评中被替代性地表达出来。李德的名字,被钉在了失败的记忆上。 这场冲突也让共产国际认识到:并非所有经验都能照搬。中国的革命必须走自己的路。审查会后,李德逐渐淡出舞台,而毛泽东的军事思想,开始获得更大认可。 李德并没有因为这场审查而彻底消失。他继续留在苏联,后来在德国东部的新体制里担任过职务。但在中国,他的形象几乎完全定格在“失败顾问”的角色上。 历史的评判是冷酷的。第五次反围剿的失败,红军的惨重损失,长征的被迫开始,都让李德背负了沉重的责任。虽然他反复辩解自己只是顾问,但现实是,他的意见在当时具有决定性影响。 刘亚楼后来走上了另一条道路,成为新中国的开国将帅之一。他在那场审查会上表现出的火爆与直率,正是他性格的缩影。多年后,人们回忆起这段往事时,往往会说,那是中国军人向外国顾问正面回击的一刻。 这场审查会本身,并没有留下完整的记录。很多细节来自回忆和二手资料。它更像是一面镜子,折射出那个年代的张力与矛盾。外国顾问与中国革命的关系,共产国际与本土经验的碰撞,都浓缩在这场冷冽的会议里。