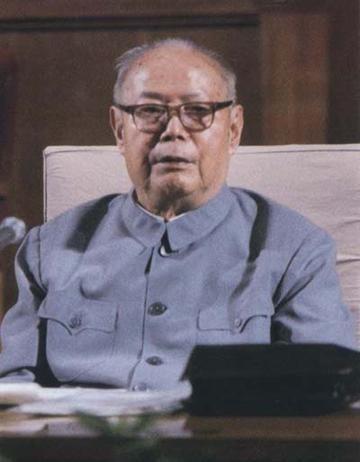

1955年,中南海怀仁堂的授衔仪式现场,当周恩来总理将中将军衔命令状递到曾泽生手中时,这位年近五旬的将军眼眶瞬间泛红。 曾泽生这个名字,很多人是从一桩历史事件中记住的,那就是他在1948年“九兵团起义”的关键决策中扮演的角色。更准确地说,是他在东北解放战争中的“起义”和“倒戈”,打了一个漂亮的战略配合。 那时候他是国民党军第六十军的军长,眼看局势变化,他毅然决定率部起义,直接影响了整个长春战役的进程。 这不是简单的投诚,而是一次彻底的政治站队,把一支正规军整建制地带到了人民解放军的阵营中。 当时六十军有自己的番号、有完整的军官系统,可以说是一支相当成型的作战力量。这样一支部队的起义,对中共来说意义重大。 更重要的是,曾泽生的转变不是个人逃亡式的“反水”,而是带着组织、带着队伍一起完成的。这种级别的起义,不仅需要政治判断,还要有极强的胆识和组织能力。 他为何能在那个时候做出这样的决定?很多人忽略了他早年曾在黄埔军校受训,深受孙中山“三民主义”的影响,对“救国”有着自己的理解。 他并非一开始就是中共党员,而是在战争实践中逐步靠拢,最终坚定选择了共产党。这类人,在那个年代并不罕见,但真正能在关键时刻做出抉择的,并不多。 而曾泽生的这个选择,后来也被证明是极具战略价值的。长春战役因此少打了不少仗,避免了更多伤亡,也让辽沈战役中共的整体局势更加稳固。可以说,他的这步棋走得极其关键。 所以到了1955年授衔时,曾泽生站在怀仁堂的队列中,或许回想的不只是战争的枪林弹雨,而是自己在历史关键节点所做出的选择。 当年那个决策,一边是多年战友、一边是理想信念,不是非黑即白的决定,而是经历了长期的观察和思考。 中将军衔,不只是对他军事指挥能力的认可,更是对他政治选择的肯定。在周总理将命令递给他那一刻,很多情绪可能一下子涌上心头,不管是对过往战死兄弟的怀念,还是对新生活的感慨,眼眶泛红就成了一个极为真实的情绪表达。 在那个讲究克制和纪律的年代,情绪外露不算常见,但在这样一个历史性的仪式上,曾泽生的反应,反而显得格外有力量。 当然,也有人会问,像曾泽生这样“起义”过的人,为什么能获得这么高的认可?这其实恰好体现了新中国建军理念的开放与务实。 不是简单地看出身,而是看贡献、看忠诚、看能力。曾泽生在起义后,并没有“养老”式地被安排在后方,而是在解放战争后期、抗美援朝准备阶段等多次重大任务中担任要职,说明组织对他的信任是建立在实际表现上的。 军衔制度的确立,正是为了让这些“能打仗、打胜仗”的人有一个明确的位置,也让军队的管理更加规范化。曾泽生的中将军衔,是制度化背景下的合理产物,也是一种历史逻辑的自然延续。 曾泽生的眼泪,也不只是个人情感的流露,更像是那个时代的象征性注脚。那一刻,他不是简单地接过一纸命令,而是在为自己、为曾经的战友、为那段风雨飘摇的岁月做了一个庄重的告别。 说到底,历史不会忘记那些在关键时刻站出来的人。曾泽生也许不属于“最闪耀的那颗星”,但他在中国革命和建军史上的角色,是不可或缺的。他的军衔不是荣誉的终点,而是另一段事业的起点。 后来,他还担任了云南省的领导职务,在地方建设中继续发挥影响力。这种从战场到政坛的转型,也说明他并非只会打仗,更有治理能力和政治眼光。 1955年的那场仪式,是他人生的一个高光时刻,也是新中国军事制度迈向成熟的标志性事件。 素材来源:受到毛泽东两次接见的曾泽生将军 2016年12月06日09:16 人民网-中国共产党新闻网