君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

巴山在哪里?巫山?大巴山?不,在石桥铺。

这里的巴山,不是李商隐诗里面的巴山,而是轻轨五号线巴山站和公交巴山站外面的重庆巴山仪器厂。虽然很多人每天都路过这里,看到那栋破旧的办公楼,但很少有人知道巴山厂的故事。

1958年,重庆巴山仪器厂在这里成立,生产电子仪器,是军工企业。计划经济时代,巴山厂效益不错,三线建设时期巴山厂在原基础上进行了扩建,实力更强了,还生产了中国首台微机控制遥测车。但是计划经济时代国企等靠要思想太重,在1980年代市场经济发展的时候,就开始跟不上节奏,到1995年已经是资不抵债亏损严重,连续3个月发不出工资,职工的医药费三年都报销不了(那个时候还不是医保卡自动系统报销,而是要各单位把医疗收据收集齐到现场报销)。当时巴山厂职工还有将近三千人,结果每天去上班的居然不到一千人,最有趣的是,能坚持到下班的,不到200人。这一点感觉国企时代还真有点自由,没发工资就不去上班,或者早退。不像现在有的私企发不出工资也要你去单位坐起,不去就直接辞退。

那时巴山厂职工惨到什么程度,惨到被菜市场卖菜的农民瞧不起,因为没发工资,买菜都要各种讨价还价,农民直接来一句“工资都发不起,吃什么菜?”

在濒临破产的边缘,巴山厂拯救者李俊峰出场了。1995年底,40多岁年富力强的李俊峰担任巴山厂新厂长,这个厂长下决心要大刀阔斧把积重难返的这个中型老牌国企拉起来。当时巴山厂已经没有军品任务,民品也是越干越亏,还有一大堆不上班吃闲饭的职工,计划经济时代各种根深蒂固的问题也不是一时就能解决的。怎么样才能救活这个厂,让大家先拿到工资吃上饭,是最大的问题。到底是大幅裁员,还是兼并重组?是不是会像附近那些小国企,比如白马凼的重庆环保机械厂那样倒闭?员工们心里都没底,很多人认为下岗是迟早的事。

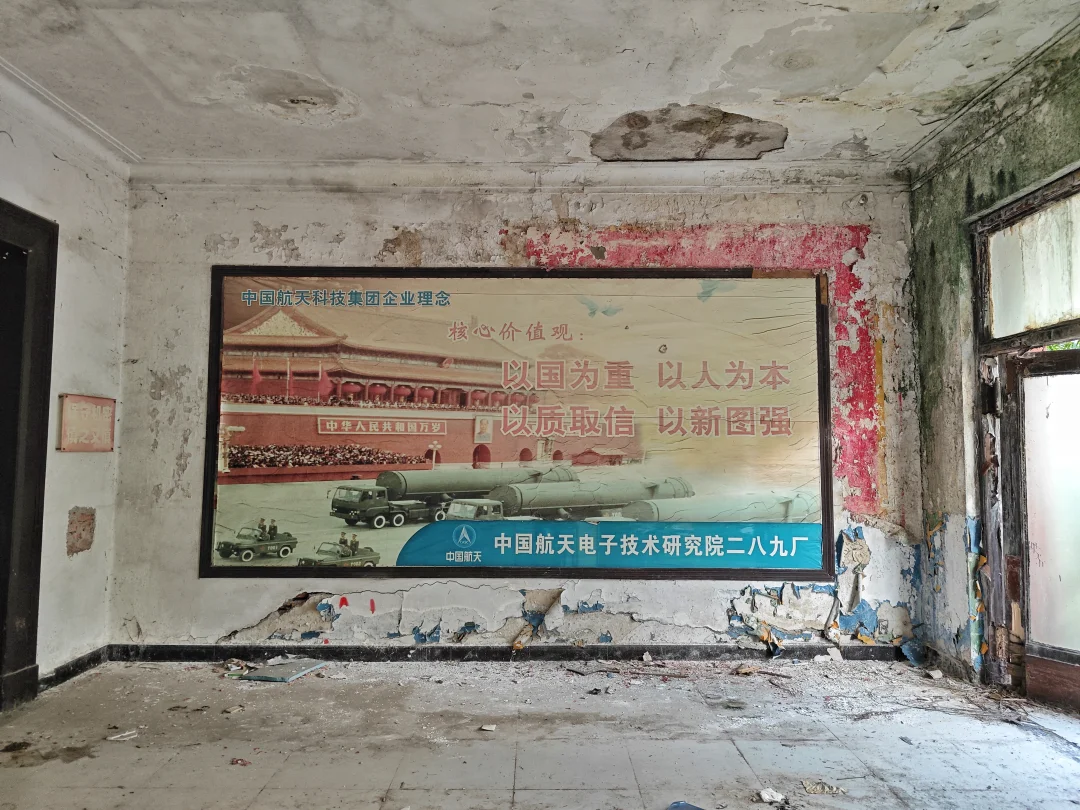

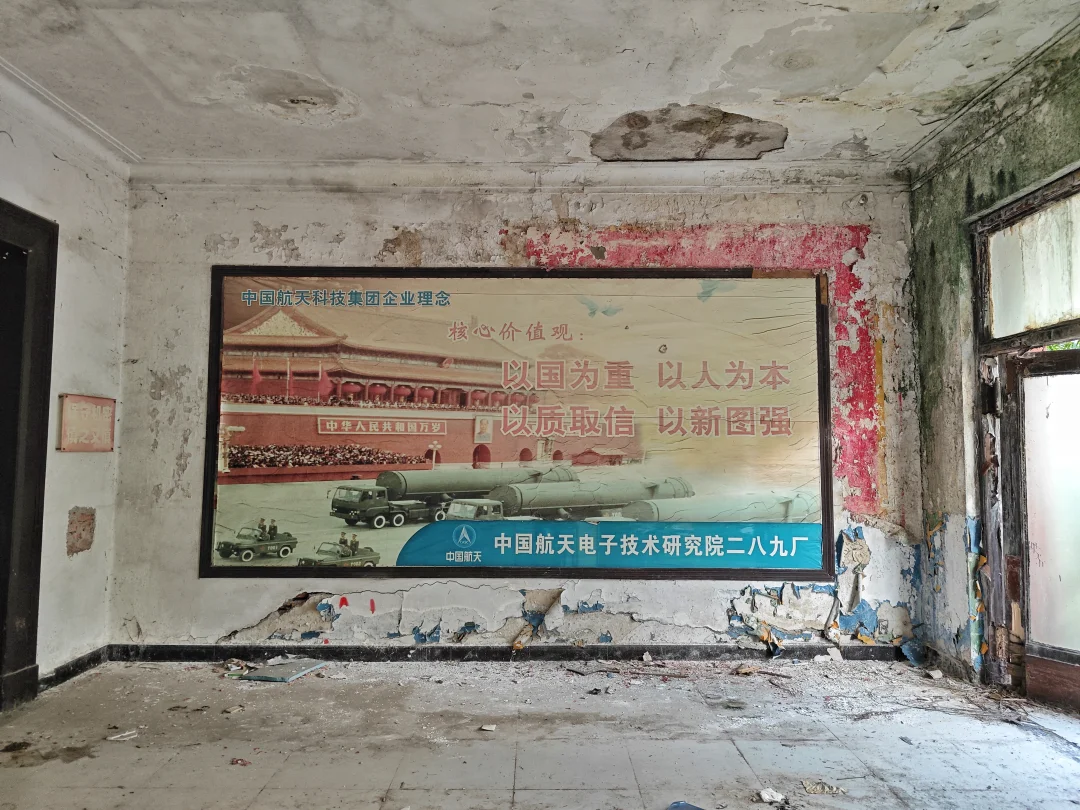

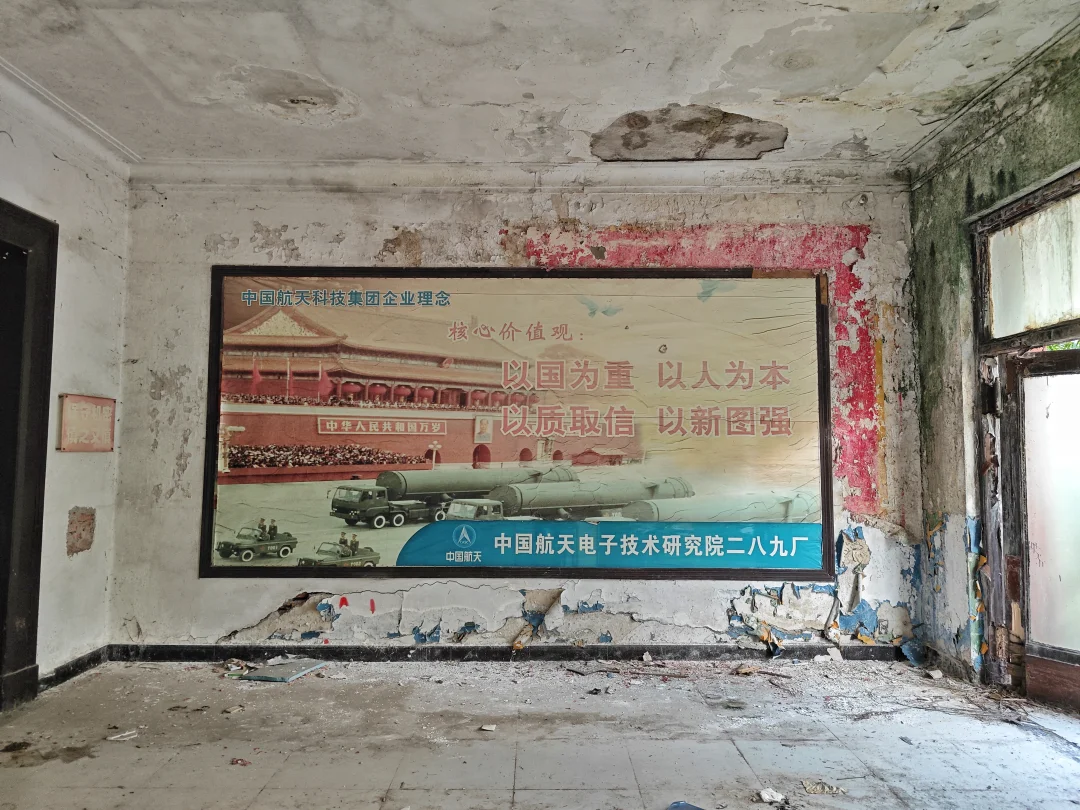

那到底改革进行得如何?等到下回分解。反正,改革成功了,当时没一个人下岗,不但没有,而且效益大增,好多人一下发家致富,过上小康生活甚至更好。现在巴山仪器厂改名重庆巴山仪器有限责任公司,是中国航天科技集团旗下国有独资企业,已经搬到陶家镇去了。目前巴山厂所有老厂房只剩下那栋办公楼,这也是最有历史价值的一栋。建于1958年,是西南大区风貌,红色外墙,高大石柱,俗称飞机楼。和小龙坎探矿厂里面的办公楼风格很相似,目前周围已经全部围起来,里面是搬空状态,但仍然很有历史韵味。

长江2号

天线