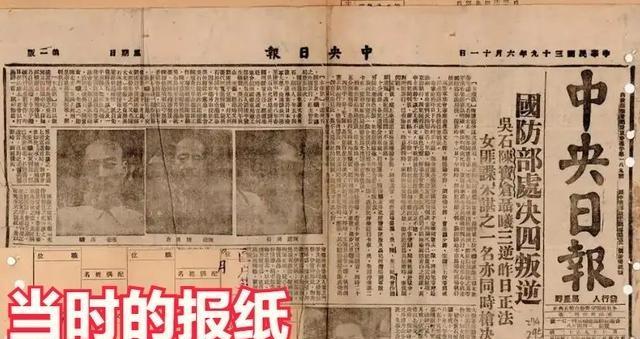

1951年,一位清华教授说:“中国人的信仰都是谎言!”结果,一个20岁小伙子,竟然凭这句话,揭开了教授的真面目…… 说起上世纪五十年代初的那段历史,新中国刚成立没几年,国内百废待兴,外头各种势力盯着不放,尤其是美国那边,情报战打得热火朝天。朝鲜战争一打响,美军飞机直接飞到鸭绿江边上,中国志愿军入朝作战,这下子中美关系绷得像根弦。就在这节骨眼上,清华大学外文系来了对美国夫妇,李克和李又安,本来是学者身份,实际上是美国海军情报部门派来的间谍。这事儿听起来像小说,但全是真事儿,档案和当事人自述都摆在那儿。俩人从1948年就开始在中国混,表面上教书育人,暗地里拉拢学生,收集情报,发展亲美线人。要不是一个叫英若诚的年轻学生起了疑心,这对夫妇可能就这么溜回美国了。 先说说这对夫妇的来头。李克,全名叫W. Allyn Rickett,是个汉语专家,毕业于宾夕法尼亚大学,精通中文和几门外语。李又安,Adele Rickett,是他的妻子,也是个学者。1948年,他们以访问学者的名义来中国,受美国汉学家卜德推荐,先在清华大学和燕京大学进修。俩人汉语说得溜,外语更不用说,很快就适应了环境。清华大学看他们有才,1949年直接聘为外文系教授,每月工资不低,还有150美元的额外津贴,在当时算得上高薪。这待遇是新中国对外国专家的优待政策,但也正好给了他们掩护。来华前,李克在西雅图的美国海军情报处接到任务:观察中国情况,传播西方民主思想,发现潜在合作者就拉进来。简单说,就是要在中国知识界安钉子,搞情报网。夫妇俩心领神会,把这当成学术研究,顺势接了活儿。 到了清华,他们的日子过得挺滋润。教学上,李克讲美国文学,声音洪亮,手势到位,学生们听得带劲。李又安辅助,补充背景,俩人配合默契。课余时间,他们爱办小聚会,请学生来家聊天,端茶倒水,聊西方生活方式,聊学术自由啥的。表面看,这是文化交流,实际上是筛选对象。那些对美国感兴趣的学生,就被他们一步步拉近,灌输亲美观点。有些学生心思单纯,渐渐就把西方文化当宝贝,忽略自家根基。李克夫妇通过这些聚会,记下学生名单,评估谁能拉拢,谁有情报价值。三年下来,他们收集了不少政治、经济、社会方面的信息,还发展出几个亲美分子。这些情报通过隐秘渠道传回美国海军情报部,帮助美方分析中国动态。朝鲜战争爆发后,国内反美情绪高涨,他们的活动空间小了,但没停手,反而加紧拉人,课堂上公开批评共产主义制度,这下子露馅儿了。 英若诚就是这时候站出来的。那年他22岁,清华大学外文系学生,家境不错,从小爱文学,读莎士比亚读得头头是道。英若诚本来是李克夫妇的得意门生,俩人对他挺器重,常单独聊学术,送书啥的。他起初对夫妇俩印象好,觉得他们开明大度。可1950年底,他们办送别宴,因为申请回国手续批了,大家聚一块儿聊家国大事。李克喝了点酒,突然冒出一句,说中国人的信仰全是谎言,没啥前途。这话一出,空气都凝固了。英若诚听着不对劲,回想之前夫妇俩的言行,总觉得有猫腻。比如,他们对时政敏感,聚会时总引导话题往美国好的一面扯,还爱问学生对政府的看法。英若诚不是多疑的人,但国家大事摆在那儿,他琢磨了好几天,决定报告学校。学校领导一听,马上联系国家安全部门,原来这对夫妇早被盯上了,但证据不够硬。公安干部找英若诚谈,让他协助取证。英若诚二话不说答应了,出于民族大义,他知道这不是小事儿。 取证过程说来也巧妙。英若诚没急着硬来,他用熟悉的方式接近夫妇俩,继续去串门,聊学术,观察细节。夫妇俩放松警惕,以为学生还是老样子,就露了马脚。比如,李克会不经意提到联络方式,暗号啥的;李又安整理文件时,英若诚瞥见名单痕迹。英若诚记下这些,整理成册,一点点积累。1951年上半年,他跑了好几趟公安局,补充证据。同时,学校和安全部门也从其他渠道核实,夫妇俩的签证延误了,他们慌了神,行为更异常。7月,证据链齐了,公安直接行动,把李克夫妇抓了。审讯时,李克扛不住,先招了供,交代了来华任务、情报内容、发展线人过程。李又安也跟着认了。法院判李克6年有期徒刑,李又安4年,还永久禁止他们回中国任教。这判决基于铁证,程序严谨,没啥水分。 夫妇俩在狱中待了四年多,1955年因表现好提前释放。出狱后,他们被驱逐回美国。李克后来在宾夕法尼亚大学教书,当了教授,还写了本自述,里面讲了他们的经历,但对间谍事儿轻描淡写,重点放监狱生活上。书里承认他们收集信息,但辩称是学术研究,没啥恶意。这书在美国卖得不错,但在中国看,当然是另一码事儿。夫妇俩回国后,生活平稳,李克2004年去世,李又安也过世了。他们的案子,暴露了冷战时期美国情报战的套路:用文化学术当幌子,渗透教育界,拉拢知识分子。这不光是中国的事儿,类似案例在欧洲亚洲到处有,美苏情报战那会儿,谁都玩儿这手。