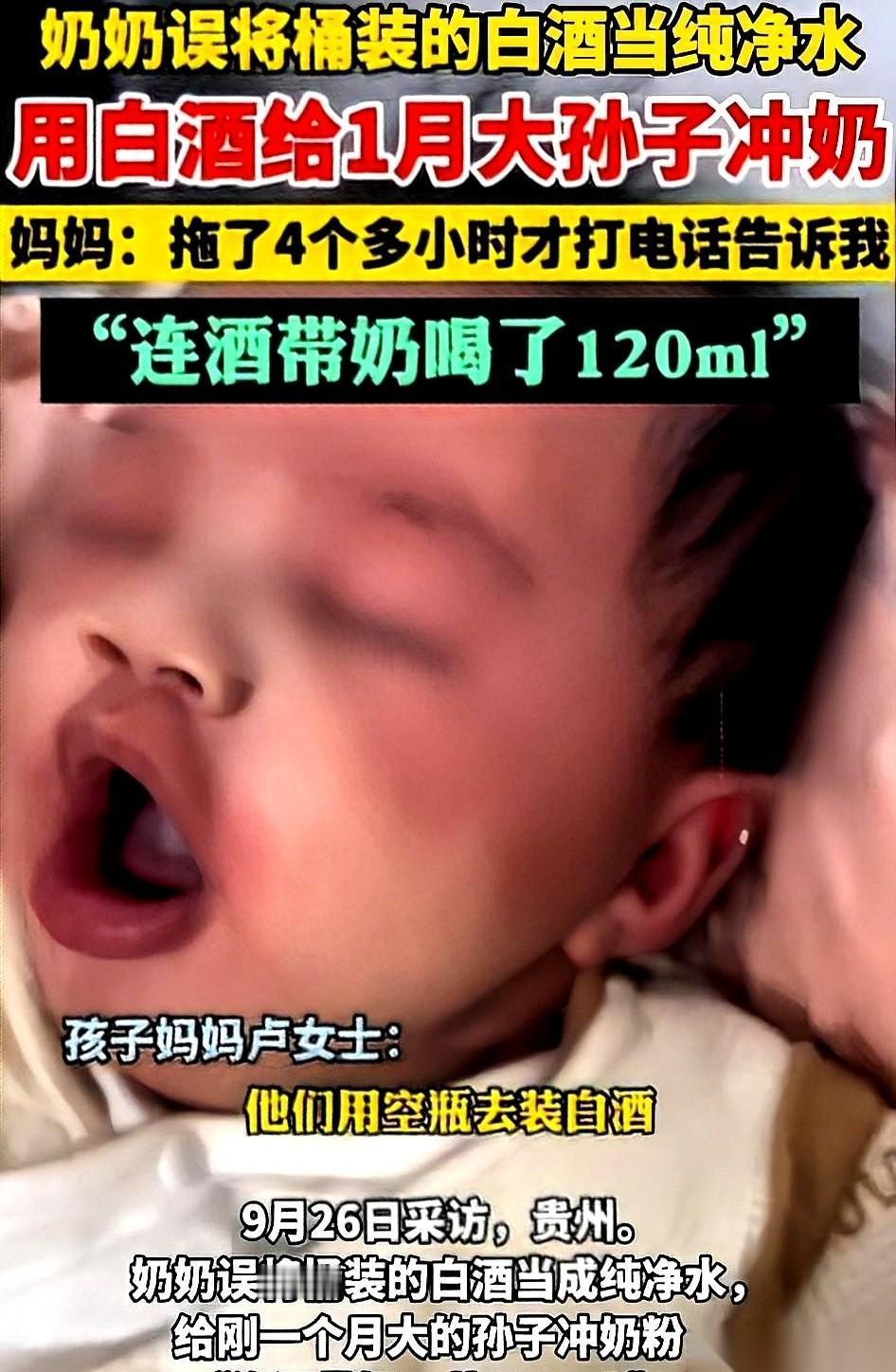

120毫升,白酒兑的奶。 我不是啥专家,就是个每天挤地铁的普通家长,刷到这条新闻手心一下子冒汗。心里那个刺儿,像被谁拿筷子敲了一下脑壳,嗡地一声。我第一反应是想起家里厨房那几只瓶子,酱油、醋、消毒液、矿泉水,都挤在同一格子里,半夜起夜还得摸黑接水。再想起孩子睡觉时那细细的呼吸,我一下有点发抖,脑子里不停转着一个词:分不清。说真的,这事儿离每个人都不远,就看你对“这口奶”上不上心。 我以前也把酒瓶装过水,露营回来懒得洗,一股子酒香留在塑料里,倒开水都带味儿,我当场就把瓶子扔了。后来给家里每个瓶子都贴了大红标签,水是蓝色、酒是红色、清洁剂是黄色,土办法,但好用。家里老人来了,我会把高的货架腾空,能拿到的地方只留白色暖壶和玻璃杯,琐碎得像搞仓库。有人笑我事儿多,我不争辩,孩子那点吃喝,宁愿烦一点。你说一着急,一伸手,拿错了,不就是个瞬间吗? 想到这,我又想起去年夏天楼下邻居,孩子咳嗽,外婆心疼,给熬了梨水,但用的是刚从冰箱里拿出来的凉矿泉水,甜是甜,次日就拉肚子。诊所里一屋的蒸汽味,医生很耐心,把温水温度示范给我们看,手背能感到暖但不烫,那叫合适。外婆脸上挂着汗,说自己眼神不好,忙乱。她不是坏,只是经验停在了旧年代的习惯里,觉得“没啥事”,这四个字最要命。我是边递纸巾边暗暗发誓,家里的所有说明书我要念给老人听一遍。 今天看新闻又冒火,是因为那“观察四个小时”的操作,我能脑补出那屋里的沉默。你看着孩子脸慢慢红、胃里翻腾,谁也不想当那个麻烦的人,心里盘算“可能没事”,于是时间从钟表上滑过去。我太懂这股劲了,打工人也常干,电脑出错先重启,车子抖先再开两公里,能拖就拖。可孩子不行,孩子不是软件,你每拖一分钟,焦虑就往心口扎一下。我记得自家娃前阵子忽然起红疹,我一路小跑去社区医院,鞋跟都蹭碎了边,打车师傅还嘟囔,我只说一句抱歉,手臂酸得像抱着一锅沸水。 也别单纯骂老人,这事是全家的事。谁把酒倒进矿泉水瓶、谁把瓶子摆在操作台、谁把“喂奶步骤”写在了纸上又塞进抽屉里,这些都会影响最后一口奶的安全。我后来做了个小清单,贴在冰箱正中,图画的,奶粉勺子几平勺、温水到多少、试温要点到手腕、奶瓶洗净要晾干,简单到小学美术课程度。家里人看了都能懂,来串门的亲戚也能照着做。这不是啥高科技,甚至有点土,但它能把“我觉得”压下去,变成“照着走”。 还有一个细节我今天也很在意:家里到底有没有人敢第一时间通知妈妈。坦白不丢人,丢的是那种怕挨骂的面子。我拍过两次视频发到家族群里,教大家怎么用退烧贴、怎么掰开一次性体温计,配上非常啰嗦的文字,末尾加上“出事先说”,有人觉得我格外紧张,我就顺手转了儿保医生的提醒,说孩子就这点身板,你拿不到保险的门票。后来公公出门买盐,顺路带了个测温枪回来,说干脆多备一个。我看见那一刻,心里温了一下,觉得至少有人在往前学。 其实做家长这么久,我发现最费劲的不是买设备,而是让全家形成一致的习惯。周末我会故意把暖壶的水倒掉,重新烧,等它自然降到手腕不烫的温度,再开始备奶,孩子在旁边哼哼,我就讲故事给他听,慢慢来。这看着费时间,但你一旦把过程练熟,遇到紧急情况反而能快。今天这新闻让我懵,是因为他们连“快”都用错了,快快地做错了事,然后慢慢地害怕承认,这才是致命的。 有人说我矫情,说哪有那么多规矩,活着不就随便点。我也想轻松啊,可只要想到那小小的胃,那一声哭,我就不敢随便。我们被生活逼着快,但孩子逼着我们稳,这是很正常的冲突。你看,把酒当水不是一秒的事,是之前无数个“随便吧”的堆叠,堆到现在一把火烧到自己脚面。我不想谁被烧到才学会拿桶灭火,这种教训太贵了。 一口奶也能出事,难道不该长点心吗?

![妈的,谢谢处甥[作揖]](http://image.uczzd.cn/8923891371117345815.jpg?id=0)