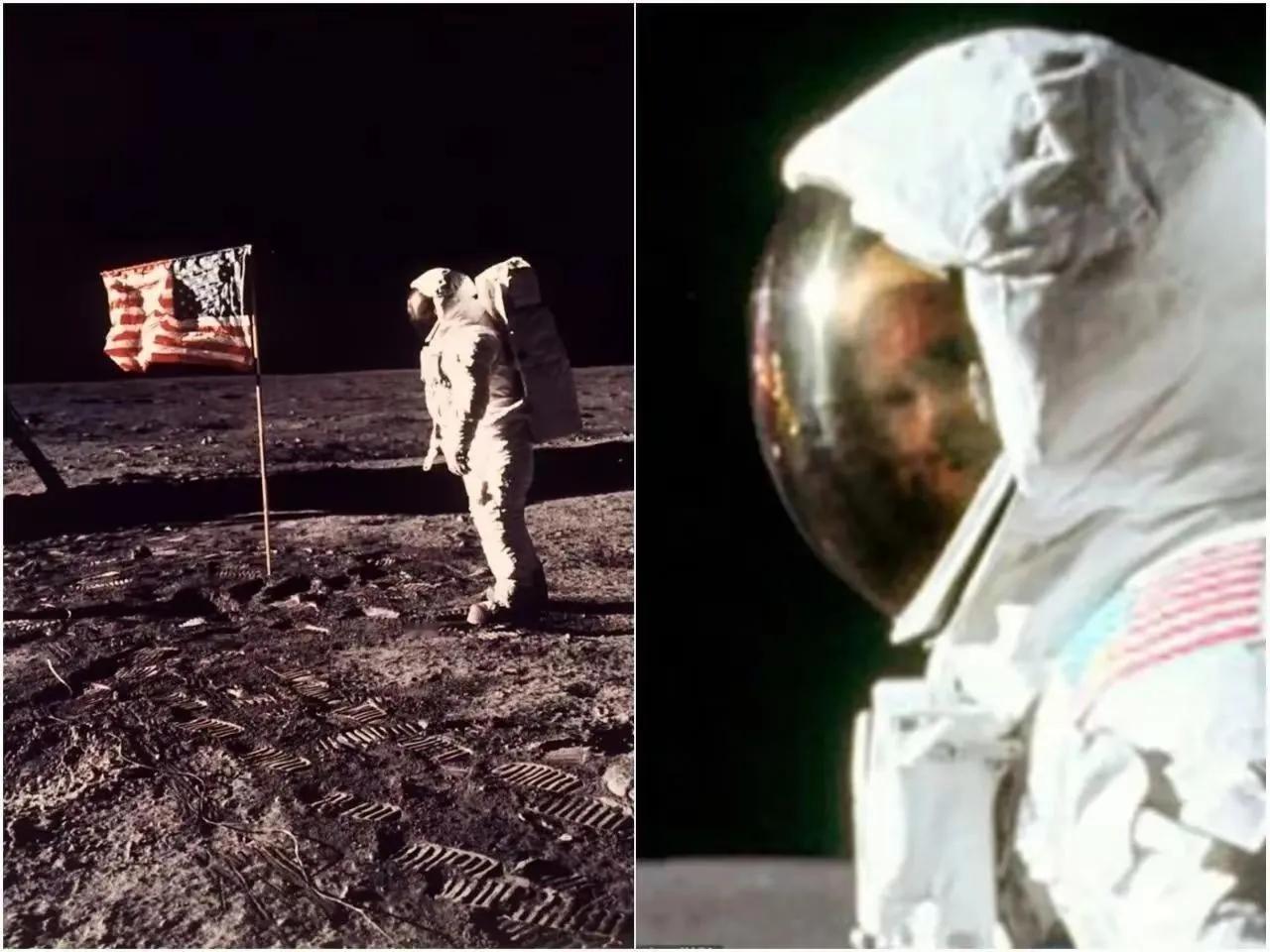

刷到个有意思的对比,日本拿了快30个诺奖,登不了月球火星。英法德,加起来300多个诺奖,也登不了火星。然后再看我们,月球火星,都上去了,还从月亮上挖了把土回来。 所以别再天天问为啥我们诺奖少了。 有种现象,一边是日本、英国、法国、德国这些老牌科技强国,书架上摆满了超过三百座诺贝尔奖杯,可另一边他们却都没能靠自己的力量,把探测器稳稳地降落在月球或火星上。 这事儿就怪了,反观中国,不仅成功登陆了这两颗星球,还从月球挖了把“土”回来,而这些带回来的月壤样本,比当年阿波罗计划的还要“年轻”,直接刷新了我们对月球的认知。 这个强烈的反差背后,不是什么偶然,它可能恰恰说明,我们用来衡量一个国家科技实力的那把老尺子,可能有点跟不上时代了。 诺贝尔奖给人的感觉,就像一个反应超慢的“延迟摄像头”,总在表彰几十年前的旧事,委员会的评选更像是在搞“考古”,等一项成果的尘埃落定几十年后,才慢悠悠地给个认证,屠呦呦发现的青蒿素,不知拯救了多少生命,可这个认可,足足迟到了四十多年。 再看日本,很有意思,在经济“失落的三十年”里,他们反而狂揽了22个诺奖,而经济腾飞的三十年间只有7个,这难道是越“失落”越有创造力?当然不是,这恰恰证明,近期颁发的这些奖,大部分是在为他们七八十年代的科研投入“补发勋章”。 当诺奖的聚光灯还在回味历史的荣光时,真正代表当今科技前沿的“高铁”,早就开往下一站了,用后视镜去评判一辆正在全速冲刺的列车,这本身就是一种时间上的错位。 诺贝尔奖的设计初衷,是为了嘉奖那些灵光一现的天才,所以规定最多只能有三位获奖者,它就像一把珠宝商手里极其精准的小天平,用来称量钻石克拉数,再合适不过。 但问题来了,你要是用这把天平去称量一艘航空母舰呢?它只会当场“爆掉”,中国探月、探火的背后,是数万人的集体智慧,是整个国家工业体系的协同作战,这种级别的系统性工程,它的功劳根本无法归于寥寥数人,诺奖的评价尺度在这里完全失效了。 所以我们看到,很多国家不缺拿奖的顶尖科学家,但要把这种“点”上的优势,整合为驱动星际探索的“面”上的能力,那就是另一回事了。 有些战略格局已经悄悄变了,过去大家的心态可能是在等待一个百年俱乐部的入场券,盼着别人家花园里的“苹果”能掉进自己院子,这是一种寻求外部认可的范式,而现在中国的思路是自己动手,我们的目标,是搭建属于自己的平台,去孕育能不断结出果实的参天大树。 “中国天眼”和量子计算这些大项目,它们本身不是为了拿某个奖,而是为了创造一个能诞生无数未来成果的科研生态,杂交水稻养活了数亿人,这种改变人类命运的根本性贡献,它的价值也早已超出了任何奖项的定义范围,当一个国家的目标不再是别人手中的奖杯,而是广袤无垠的星辰大海时,评价标准自然也就变了。 诺贝尔奖当然值得尊敬,它永远是科学精神的灯塔,但我们必须明白,它在衡量一个国家当下的、综合的、面向未来的科技实力时,已经出现了偏差。 一个国家真正的强大,不仅在于它拥有多少座奖杯陈列在橱窗里,更在于它今天能解决多大的难题,能为人类开拓多远的疆域,以及能为明天播下多少希望的种子,这片星辰大海,需要一把能丈量未来的新尺子。 以上信息来源于财联社 这算成功了吗?日本宣布探测器“软着陆”月球 但电池出现问题 红网 马斯克火星梦迈出第一步,载人登陆火星还得看中国!

![要拉到月球上去[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/3119897537014871085.jpg?id=0)

我们

诺奖为人类文明作出贡献,我是人类之一,间接为我贡献,我很高兴,算了,今后的诺奖就让它去拿吧!

田野

登月是工程,属于技术应用,偌奖是技术发现

哎妈呀 回复 10-22 09:28

特朗普拿出和平奖舔了一舔:嗯,你说得对

我们

诺奖为人类文明作出贡献,我是人类之一,间接为我贡献,我很高兴

才疏学浅

应用是当下,理论是未来[狗头][狗头][狗头]这也能比。