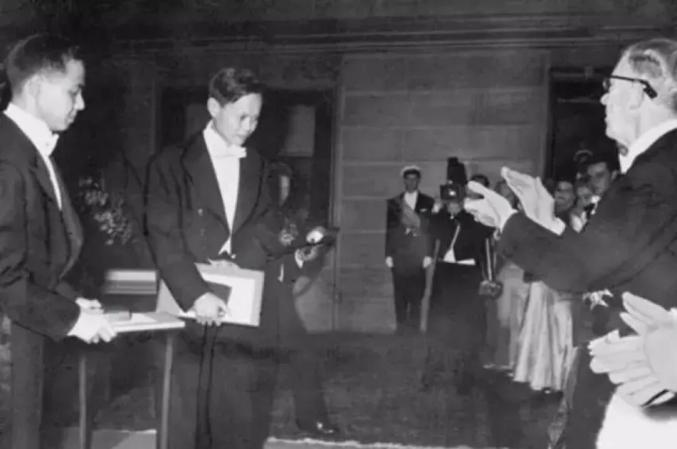

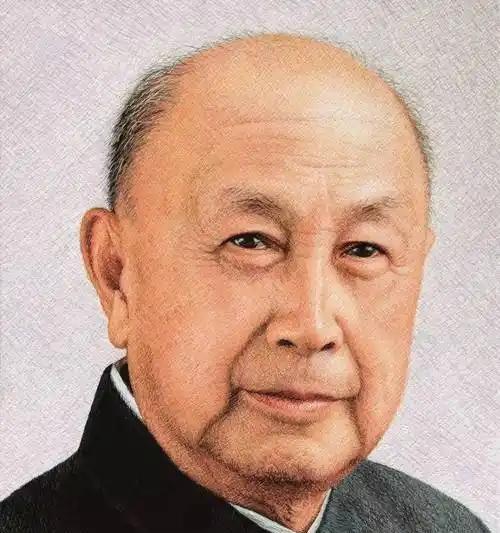

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 1955年,钱学森从美国归来,踏上祖国土地的那一刻,身后是五年被美方软禁和严密监控的艰难岁月。 与此同时,另一位华人科学巨擘——杨振宁,却在美国继续他的学术研究,不仅未受到限制,甚至在60年代后期曾多次回国访问。 这一对比至今仍让许多人疑惑:美国为什么扣押钱学森,却放杨振宁自由来去?难道是因为杨振宁不够重要? 这个问题,其实钱学森早就给出了答案:“国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。” 1950年,朝鲜战争爆发,中美关系陡然紧张,就在这年,钱学森决定回国。 可他刚一踏上归国的船只,就被FBI拦下,立即被带回洛杉矶,随后长达五年的“软禁”开始。 他的电话被监听,邮件被检查,出行受到限制,甚至在住家附近安排了秘密监控。 为什么美国如此紧张? 他是加州理工的教授,是冯·卡门的得意门生,是美国火箭和喷气推进领域的核心人物,他掌握的是可以直接改变战争格局的技术。 朝鲜战场上的美军指挥官显然不愿看到这样一位顶尖技术专家回到“敌国”,哪怕是以违反人权的方式阻拦。 而杨振宁呢?他研究的是理论物理,具体来说,是宇称不守恒、规范场论等基础理论。 这些理论在1950年代的中国,几乎没有实验条件可以验证,没有高能加速器、没有同步辐射光源,也没有足够数量的理论物理同行可以交流。 一位理论物理学家,即使坐在北京清华的办公室,也只能在纸上演算,无法推动任何实质性的军事或工业进展。 更重要的是,美国也并不认为杨振宁的研究对国家构成直接威胁,他所涉及的,是离实际应用还很遥远的“软科学”,看似高深,却“危险系数不高”。 在那个对冷战胜负极度敏感的时代,钱学森代表的是“战术武器”,杨振宁则更像是“文化符号”。 但美国低估了杨振宁,更低估了中国对未来的布局。 1971年,在中美还未正式建交的背景下,杨振宁成为第一位主动提出回国访问的美籍华人科学家。 他在清华、北大、中科大做学术报告,在人民大会堂与周恩来总理会面,还亲自走进中科院物理所,鼓励年轻人继续科研。 “你们的条件艰苦,但你们的使命重大。”这是他当时留下的话。 这种行为,在当时的美国学界并不被理解,冷战尚未结束,很多人视中国为“封闭、神秘、危险”的国家,杨振宁却不断在公开场合为新中国正名。 他呼吁美国重新认识中国;在各类学术会议上介绍中国科研现状;甚至联合李政道创办了全美华人协会,为推动中美科技交流打下基础。 1978年,中国派出了首批赴美留学生,从此开启了持续至今的“留学潮”,杨振宁不仅亲自推荐学生,还在普林斯顿设立奖学金,资助中国青年读博、做研究。 他的作用远比一个在实验室里埋头研究的人要大得多,他是桥梁,是纽带,是前哨,他不只是科研人员,他是连接东西方科学文化的“系统工程师”。 时间会检验一切。 钱学森在1956年回国后,直接参与中国第一颗导弹、第一颗卫星、第一颗原子弹的科研计划,是名副其实的“国防之父”。 他的作用,解决了中国在极端困境下的“燃眉之急”。 而杨振宁,则是“长远之计”。 他没有参与任何武器项目,却为中国培养了大批科学人才,推动了中国科技界与国际接轨,也在全球范围内为中国的科学形象赢得了尊重。 2004年,杨振宁决定全职回国,任职清华大学,那年他82岁。 他将自己在美国的积蓄捐给清华设立奖学金,亲自给大一的学生上课。 有人问他:“你为什么选择现在回来?”他说:“因为我觉得,现在中国需要我在这里。” 这一回答,和钱学森当年的评价,遥相呼应。 他们走的是两条不同的路,却殊途同归。 一个选择在国家最需要的时候回到身边,一个选择在世界的舞台上为国家赢得尊重和资源。 他们的价值,无法简单用“谁重要谁不重要”来衡量,钱学森是“雪中送炭”,杨振宁是“未雨绸缪”。 美国的短视在于,只看到眼前的技术威胁,没有意识到长期的文化与人才输出更为可怕。 中国的远见在于,明知道短期无法用上杨振宁的研究成果,却依旧选择支持他在国外发展,不断与他保持联系,最终等来了水到渠成的回归。 不是杨振宁不重要,而是他的重要,不在那个时期的中国实验室里,而在普林斯顿、在哈佛、在联合国、在中美之间的那条隐形走廊上。 钱学森和杨振宁,一个是武器系统里的“推进器”,一个是科学体系外的“导航仪”。 谁更重要?其实早已不重要。 他们都在用不同的方式,回应同一个命题:科学家的价值,不只在于研究成果,更在于他们如何为国家,打开一道通向未来的门。 信息来源:环球时报——你们这样说杨振宁 问过邓稼先吗?2017-02-22