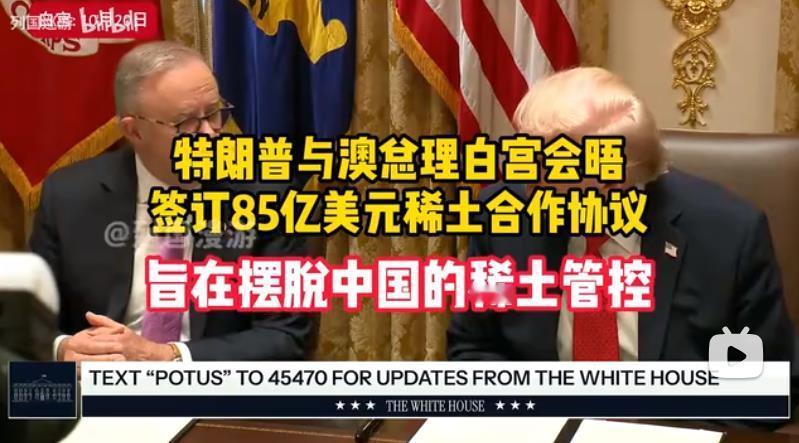

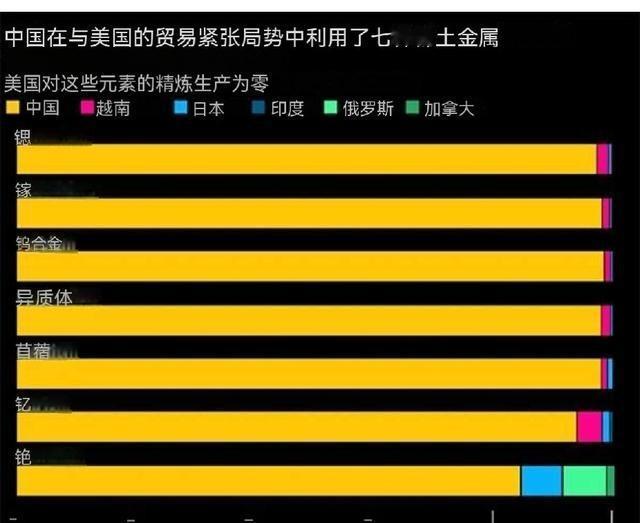

美澳85亿美元稀土协议难解美国军工之渴:"去中国化"背后的三大硬伤 当特朗普信誓旦旦宣称"一年后稀土多到不知如何处理"时,五角大楼的武器承包商们却对着F-35战斗机的供应链清单发愁。这份看似声势浩大的美澳关键矿产协议,实则暴露了西方国家在稀土领域"去中国化"的战略困境。中国稀土行业协会最新数据显示,2023年我国控制着全球92%的重稀土和87%的轻稀土加工产能,这种近乎垄断的产业优势,绝非85亿美元投资就能轻易撼动。 军工稀土的"纯度陷阱":99.9%不等于99.9999% 在犹他州希尔空军基地,技术人员正在拆解一枚故障的AIM-120导弹,问题出在澳大利亚提供的钕铁硼磁体——其耐高温性能比中国产品低23%。这就是军用级稀土的残酷现实:莱纳斯公司能生产纯度99.9%的氧化镨钕,但中国企业的99.9999%纯度产品才是导弹制导系统的标配。美国防部《关键材料评估报告》明确指出:"目前所有非中国稀土均需二次提纯才能用于军工生产"。 更棘手的是产业链断层。中国赣州稀土集团拥有从采矿到磁材的完整产业链,而澳洲矿山采出的稀土精矿需先运往马来西亚分离,再送至韩国加工,最后才到美国组装。这种"环球旅行"式的供应链,在战时将成为致命弱点。兰德公司模拟显示,若台海冲突爆发,美军现有稀土库存仅够维持47天高强度作战。 成本倒挂:政治正确VS市场规律 协议签署次日,全球最大稀土磁材制造商宁波韵升的股价不降反升,资本市场用真金白银投下信任票。究其原因,当前中国镝铁合金出口价约每吨28万美元,而澳洲产品即使算上美国补贴,成本仍高达41万美元。美国通用原子能公司不得不向国会申请豁免,继续采购中国稀土制造MQ-9无人机。 这种成本差距源于三十年的技术积淀。包头稀土研究院的萃取分离技术,能使稀土回收率提升至98%,而澳洲新建工厂的设计指标仅为82%。更重要的是人力成本——中国稀土产业工人平均年薪1.2万美元,仅是澳洲同岗位的1/5。正如高盛报告所指出的:"除非美国愿意永久性补贴,否则非中国稀土企业难以市场化生存"。 标准之争:隐形天花板更难突破 在布鲁塞尔国际标准化组织会议上,中国代表团刚刚主导通过了稀土永磁材料的7项新标准。这意味着未来所有军工级磁体都必须符合中国的技术参数,否则无法接入全球产业链。美国材料试验协会不得不紧急修订ASTM标准,但业内专家坦言:"相当于在别人的球场踢球,规则制定权早已易主"。 专利壁垒同样令人窒息。中国在稀土领域持有超过3.2万项有效专利,是美澳总和的6倍。特别是中科院开发的"稀土串级萃取"技术,覆盖全球93%的分离工艺。哪怕澳洲增产十倍,只要继续使用中国专利,每吨产品仍需支付8%的专利费——这种"隐形枷锁"比资源依赖更难摆脱。 历史的吊诡之处在于,当美国竭力摆脱对中国稀土的依赖时,中国已悄然转向更高级的赛道。工信部最新批复的"稀土功能材料创新中心"正在攻关量子点稀土发光材料,这种新一代战略材料将彻底重构产业格局。或许未来某天,美国军工会发现他们费尽心力搭建的替代供应链,追逐的不过是上一个时代的"旧能源"。稀土博弈的本质,从来都不是资源争夺,而是未来科技主导权的较量。