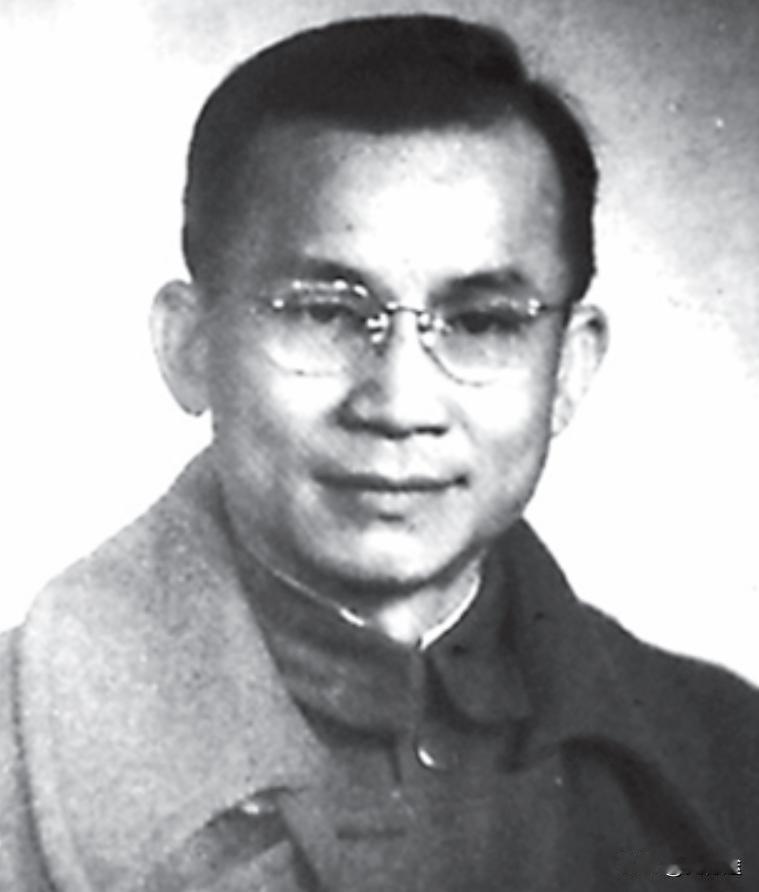

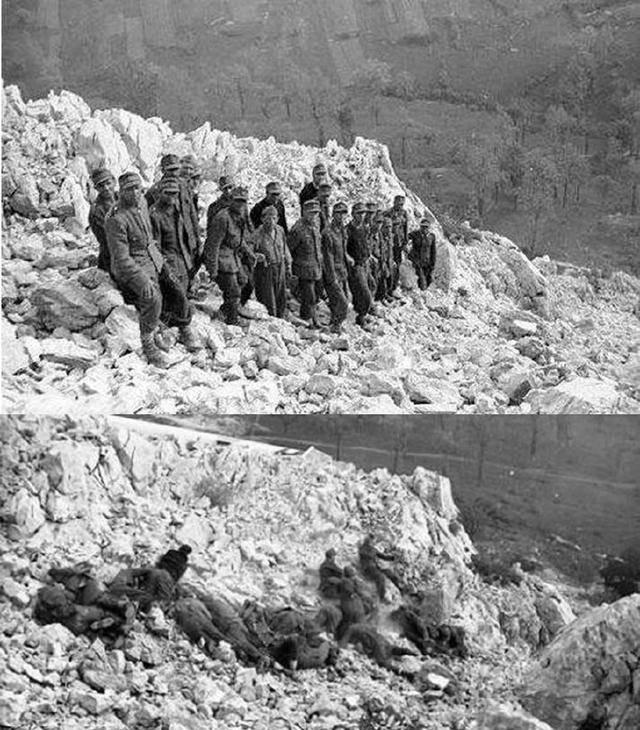

1941年,游击队长刘奎准备开会,队员王德却借口头疼去睡觉,刘奎意识到不对劲跟了上去,王德眼神躲闪,突然说道:“队长,我对不起你!” 说着,王德将一把斧子扔在地上...... 夜色沉在皖南的山谷里,风从竹林穿过,带着潮湿的味道。游击队的小屋里,煤油灯摇晃,刘奎正准备开会。外面传来一阵轻微的脚步声,一个队员走了进来,低声说王德说头疼,回去睡觉了。刘奎皱了一下眉。王德不是怕苦的人,也不是爱偷懒的主。那股子躲闪劲,让刘奎心里起了刺。 皖南的山道蜿蜒,天黑得早,灯火稀。那一年是1941年,皖南事变刚过去不久,国共分裂的余波仍在空气里盘旋。刘奎的游击队被派驻在旌德、太平一带,任务是牵制伪军、搜集情报、保护百姓。队伍不大,却是地方抗战的骨干。物资短缺,枪支杂乱,士兵靠打铁匠改的斧子和猎枪拼命。 那晚的会议原本要讨论下一次突袭。刘奎一向谨慎,连队员坐的顺序都亲自安排。可王德的缺席让气氛有些不安。刘奎盯着油灯的火苗,忽然起身,拎着自己的驳壳枪走出屋。夜风吹动树叶,山间有犬吠声。刘奎顺着王德的宿舍方向走去,脚步几乎没发出声。 屋里有微光,灯火忽暗忽明。刘奎推门,王德正坐在床边,脸色发白,手在发抖。那一刻,空气凝固,屋角有一抹金属光。那是一把斧子——锋口新磨。刘奎只瞥了一眼,心里已明白七八分。王德抬头,眼神闪躲,喉咙动了几下,嘴角抖着挤出一句:“队长,我对不起你。”然后把斧子扔在地上,发出闷响。 那声闷响像是炸开了一段往事。王德原是地方民兵出身,跟着刘奎打了两年仗。抗日的路上,刀口舔血,生死看淡。可战争拖得太久,人心也会累。日伪军屡屡用金钱、粮食诱降,一些游击队员动了摇。传闻王德的家人被抓,他被逼写了“自首书”,成了日方的内线。刘奎心里早有怀疑,却没证据。如今看着地上的斧子,一切都对上了。 王德没再多说,脸埋在手里,肩膀一抖一抖。刘奎没有喊人,也没立刻处置。他蹲下,拾起那把斧子,刀口的反光映在他眼底。外头的风吹进屋,油灯扑闪。刘奎只是叹了一口气,把斧子靠墙放好,然后转身出门。后来,队里照章处理此事,王德被押送至上级军政委员会审查。消息传出,全队震动。游击队第一次真切感到,战争不仅是子弹打出的,也是人心里的较量。 1941年的皖南游击队活得艰难。国民党顽军的围剿、日伪的封锁、补给的匮乏,把这支几十人的小队磨成一根神经。刘奎带人转战山林,九次负伤,险些被俘。凤凰岭、庙首、太平河……每一个地名背后都有血的痕迹。可最让刘奎难忘的不是枪林弹雨,而是那一声“我对不起你”。 山民们后来都说,刘奎是“打不死的队长”。他从不离百姓太远,常去村头修屋、挑水。王德事件后,刘奎带着全队进行整训,命令所有队员重新宣誓,不准泄密、不准单独外出、不准私自联系外人。那是游击队最脆弱的时期。敌人不仅围剿,更渗透,伪装成村民混入队伍。叛徒的影子像雾,散不掉。 刘奎没有让恐惧支配部队。那年夏天,游击队突袭了驻扎在旌德庙首的日伪据点,一夜之间拔除了敌军电台,缴获枪支十几支。战后总结会上,刘奎说了一句话:“仗能输,心不能输。”这句话后来成了队伍的口号,被刻进纪念碑。 到1943年,刘奎率部东转,与新四军主力会合。队伍被整编为独立团,下属连队达三百余人。王德的名字,从花名册上彻底消失。关于他之后的结局,地方史志没有记载。有说被押解途中失踪,也有说自尽。刘奎未曾提起,只在日记里写过一句话:“一个人若倒在枪口前,不怕;若倒在心里,就再起不来。” 那段岁月留给刘奎的,不只是战场记忆,还有人性的重量。游击战的残酷不止在敌人刀口,更在队伍内部的考验。忠诚、信任、恐惧、怀疑,这些字眼在战火中不断交织。王德的斧子落地时,敲碎的不只是背叛,更是刘奎对部队纯粹信任的最后一点幻想。 新中国成立后,刘奎被追认为革命烈士。老战友在回忆录中提到那场夜会,说那是刘奎“最沉默的一晚”。山脚下的村民至今还记得,当年游击队夜袭后留下的弹孔与标语,也有人提起王德,说他曾是个好人,被战争压垮了心。 如今,皖南的山林已宁静。刘奎的烈士碑立在老庙首的松林里,碑前刻着八个字:“信念不死,铁骨长存。”每到清明,后人都会在碑前摆上一柄旧斧头。那并非象征惩戒,而是提醒——忠诚是最锋利的武器。 刘奎的故事在地方志中只是寥寥几行,但在皖南的老人嘴里,它被一遍又一遍讲起。王德的“我对不起你”成了一句警醒,也成了一种记忆。战争让人变得坚硬,也让信任变得昂贵。那一夜的油灯光早已熄灭,可那盏光照出的忠诚与背叛,仍在历史深处亮着。