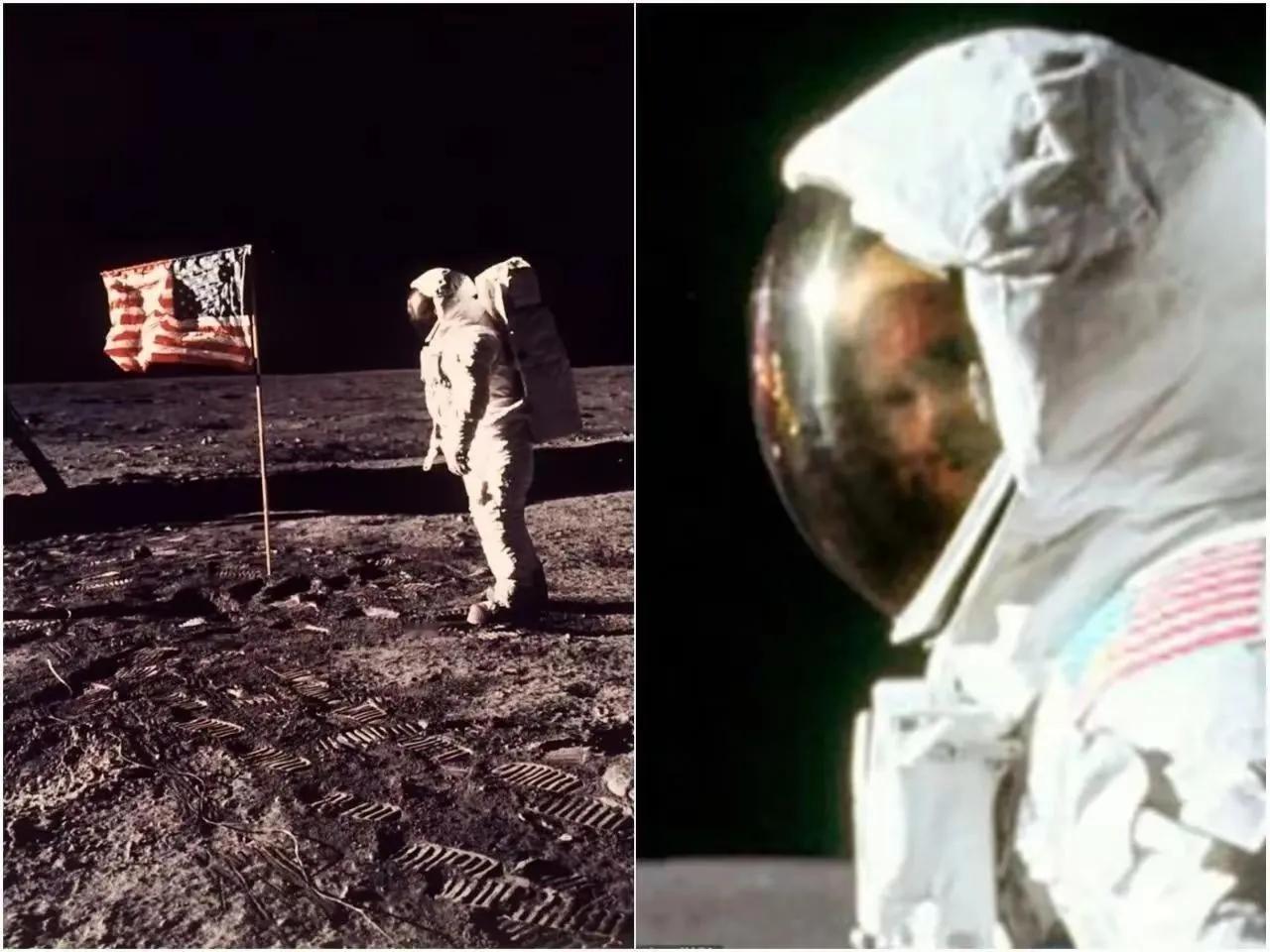

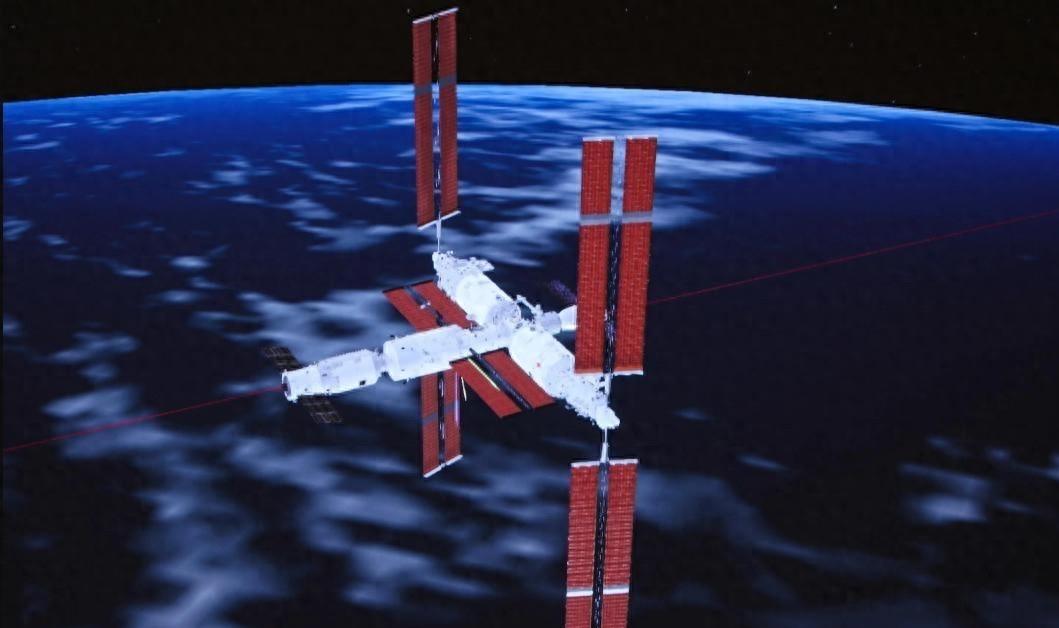

日本,拿了快30个诺贝尔奖,登不了月球火星。英法德,加起来300多个诺贝尔奖,也登不了火星。然后再看看我们,月球火星,都上去了,还从月亮上挖了把土回来。 不知道大家有没有发现一个有意思的现象:有些国家拿诺贝尔奖拿到手软,可一到航天领域就拉胯;有些国家诺奖数量不算多,却能在星辰大海里开疆拓土。 就说德国吧,2025 年试射了一款叫 “星焰 - 3” 号的商业火箭,结果点火刚 12 秒就失控爆炸,场面别提多尴尬了。 要知道,德国所在的英法德三国,加起来手握 300 多个诺贝尔奖,基础研究实力按理说顶尖,可连个火箭都射不明白。 更让人意外的是欧洲航天局的火星车项目,叫 “罗莎琳德・富兰克林” 号,从规划到现在都 20 多年了,愣是没发射升空。 一会儿因为各国意见不统一吵架,一会儿又因为预算被砍了 40% 拖进度,反观中国的天问一号,2020 年发射,2021 年就稳稳落在了火星上,还顺带完成了 “绕、落、巡” 三件事,差距一下就显出来了。 日本的情况也没好到哪去。 进入 21 世纪以来,他们拿了近 30 个诺贝尔奖,平均一年一个,可这些奖项大多是上世纪八九十年代的基础研究成果,跟当下的航天工程几乎不沾边。 2024 年他们的 SLIM 登月探测器好不容易着陆月球,结果电池故障,没工作几小时就失联了。 而中国呢,2020 年嫦娥五号从月球正面带回 1731 克月壤,2024 年嫦娥六号又去月球背面采了 1935 克回来,成为人类首个在月背完成采样返回的国家。 要知道,中国的诺奖数量可比日本、英法德少多了。 为啥会出现这种反差?其实诺贝尔奖本身就有局限。 它只盯着基础研究,还特别滞后,屠呦呦 1971 年发现青蒿素,2015 年才拿奖。 2025 年有个叫坂口志文的科学家获奖,他的核心发现是 1995 年做出来的,等了整整 30 年。 而且它最多只能表彰三个人,根本覆盖不了探月探火这种需要数万人协同的大工程。 历史上更遗憾,门捷列夫的元素周期表、哈勃的宇宙膨胀理论,这些影响世界的成果都没拿到诺奖。 上世纪的苏联也一样,1957 年发射了人类首颗人造卫星,1961 年实现了人类首次载人航天,航天成就全球领先。 可当时他们的诺奖数量远不如欧美,这就说明诺奖根本衡量不了国家的工程硬实力。 中国能在航天领域弯道超车,靠的是真本事。 全国 110 多个科研院所、3000 多个单位拧成一股绳,从火箭制造到深空测控,全产业链都能自己搞定,再加上国家长期稳定的规划和投入,想不进步都难。 现在中国在基础研究上的投入也在增加,2024 年基础研究经费就涨了 10.7%,未来在诺奖舞台上肯定也会有收获。 说到底,国家科技强不强,不能只看领奖台上的奖牌,更要看实实在在的成就。 中国用一次又一次的航天突破证明,真正的强大不是在实验室里写论文,而是能把探测器送上火星、把月壤带回地球,在未知的疆域里留下自己的脚印。 对此,有网友表示,看了这段分析还挺有感触的,原来诺奖多不代表航天一定强。 英法德加起来 300 多个诺奖,德国火箭射 12 秒就炸,欧洲火星车 20 多年没发射,确实有点意外。 日本近 30 个诺奖,登月探测器也没撑住,感觉基础研究和工程落地真是两回事。 还有网友表示,中国能在月球火星都着陆还带土回来,确实厉害,但也不用踩别人,毕竟人家诺奖背后的基础研究积累也不是假的。 比如屠呦呦拿奖晚,诺奖最多表彰三个人,这些点说得挺实在,确实没法用它衡量航天这种大工程。 也有网友表示,现在更明白科技发展各有侧重了,有的国家擅长理论突破,有的能把技术变成实际成果。 希望中国基础研究也能慢慢跟上,以后既能在诺奖舞台有更多声音,也能在航天领域继续往前走。 那么到最后,你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持! 信息来源:中国经济网——《揭秘我国首次申报诺贝尔奖始末》

乔楠love

诺贝尔奖早都沦为了政治游戏了