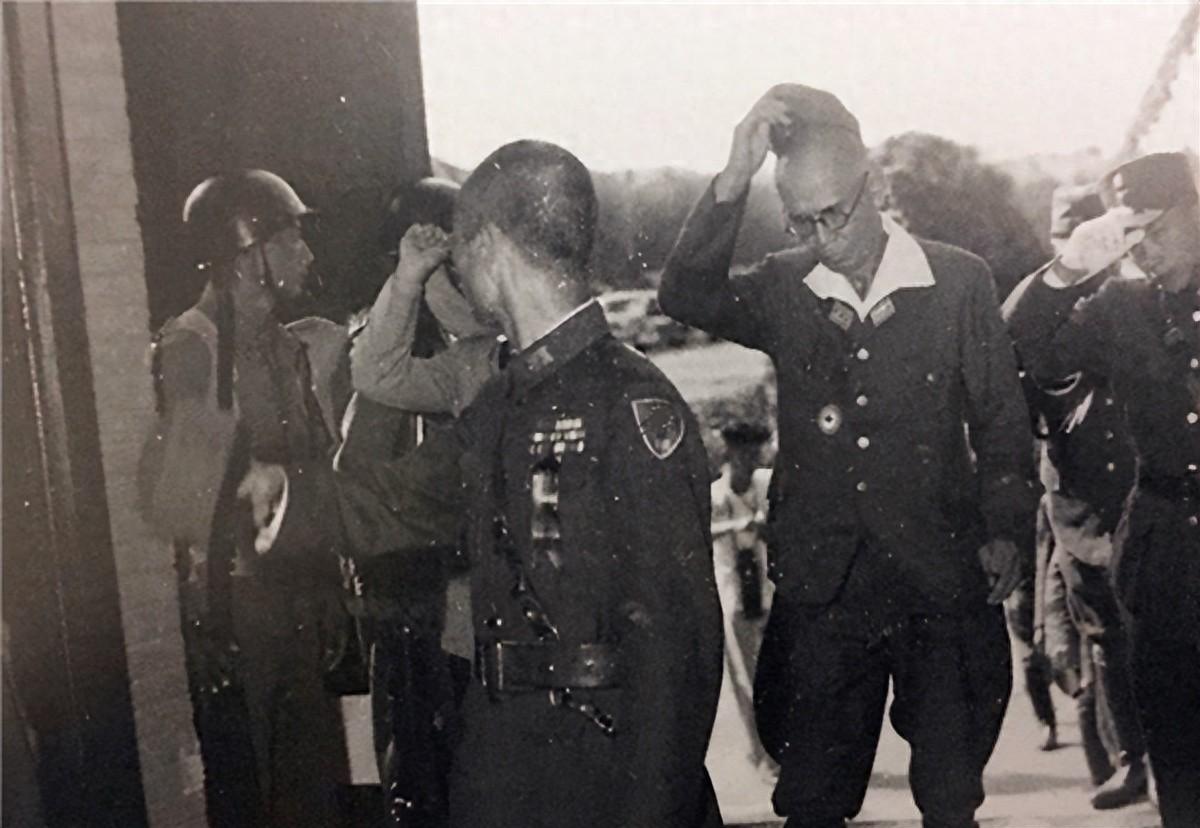

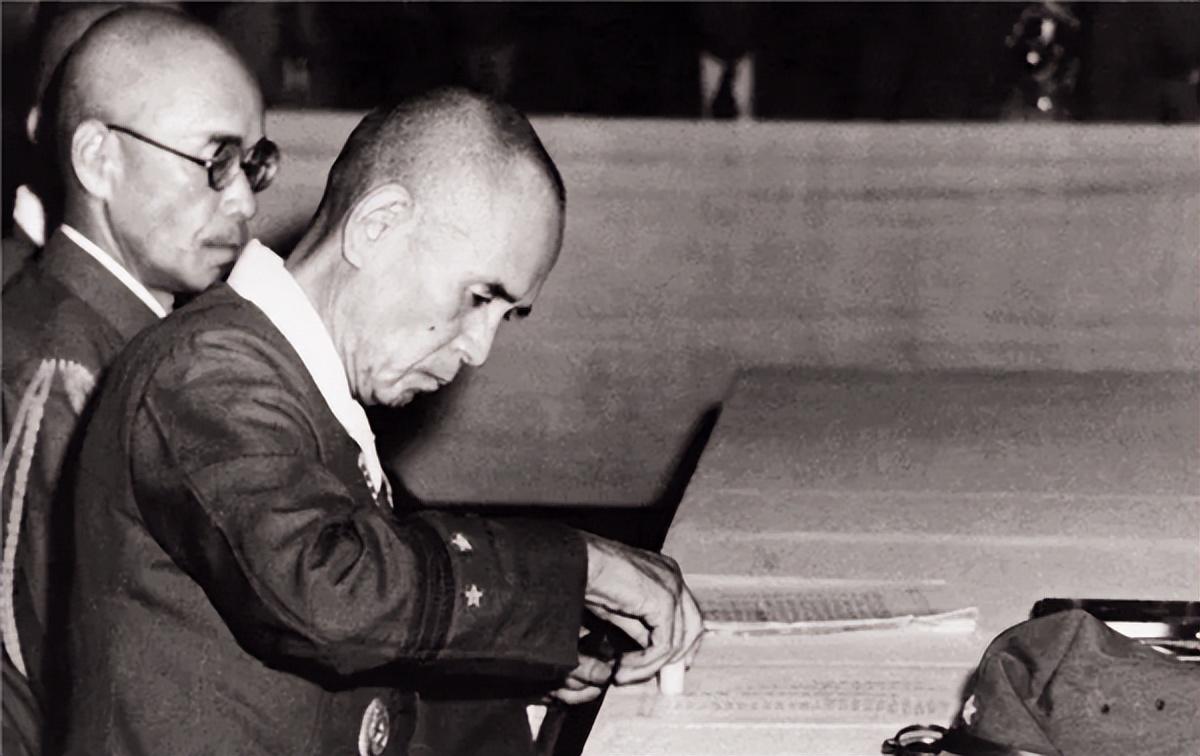

冈村宁次手握105万大军,当他听到日本投降后,第一反应是什么? 1945年8月15日,日本天皇的一段“玉音放送”划破了战火连天的东亚上空,宣告一个帝国的落败。广播那头的民众泪流满面,军官们低头无语。 而在中国南京,一位日军高级将领却没有流泪,也没有低头。他是冈村宁次,坐镇中国战场的最高指挥官。 他明知道战争已经输了,却还要维持表面的强硬。他不是为了天皇死守到底,而是在为自己和日本军国主义保留最后的筹码。冈村宁次的这份“冷静”,其实是精明,是赌徒最后的压注。 冈村宁次当时掌握的力量,不是纸老虎。他手下兵力分布在华北、华中几个战略要地。装备不说先进,但也绝不落后,尤其在当时的中国战场,这支队伍无疑是最强一环。 他不想让中共接收这些地盘,也不愿意让苏联势力渗透太深。于是,他下令部队维持“战斗状态”,名义上是秩序维持,实则是缓兵之计。 哪怕天皇说了“无条件投降”,他也要在“停战”与“投降”这两词之间玩文字游戏。 当时,冈村在接到广播后并没有立即传令投降,而是召开会议,反复强调“国体未毁”,日本还可以在战后谈判中争取利益。 他甚至幻想通过控制地方秩序,向美英展示日军在华的“治理能力”,为日后争取“有条件投降”创造空间。 这种思路,从战后美国对日态度的转变中也能看出端倪。东京审判期间,冈村宁次居然没有被列为甲级战犯,这背后绝不是巧合那么简单。 冈村宁次是“三光政策”的推行者之一,烧光、杀光、抢光,不是口号,是实际执行。他的部队在华北实施的“清乡行动”,直接导致数十万平民死伤无辜。 南京大屠杀虽然并非由他直接下令,但作为后来华中最高军政负责人,他对事件的纵容与掩盖,绝难推卸。 更令人难以接受的是,战后这位罪责累累的将领居然逃过了应有的审判。 1949年初,他在国民党高层的庇护下被送回日本,时机之巧,令人怀疑是否早有安排。当时中国内战局势逆转,国民党风雨飘摇,冈村的回国更像一场政治交换。 他的“无罪”判决,也就不难理解了。而这样的安排,本质上是用国家尊严换取一时的战术利益,可惜最后两头空。 回到日本后,冈村宁次非但没有被清算,反而被右翼势力奉为“英雄”,担任“战友会”副会长等职务。 他在日本社会活跃多年,多次发表讲话否认战争罪责,甚至为侵华战争辩护。他的言行对日本战后历史认知造成了极大扭曲,也让许多受害国人民感到愤怒和无奈。 这也解释了为何中国民众对冈村宁次的怒火至今未消。他不是普通的败军之将,而是一个象征。他代表着一个时代的暴行,也见证了正义缺席时的无奈。 他的“继续进攻”不是一时冲动,而是精心筹划的伪装,背后是对中国人民命运的冷漠操控。 冈村宁次一生都在打算盘。他在战争中谋扩张,在战后谋脱身,在和平年代则谋历史洗白。他活到了1966年,享受了战犯不该有的安宁晚年,而他留下的,却是无数家庭破碎、生命消逝的记忆。 如今再回望冈村宁次听到投降消息时的不服与妄图,实则正暴露出日本军国主义在战败时的真实心理。他们并非彻底认输,而是敌不过现实。他们不是幡然悔悟,而是另寻退路。 尤其是在当下,一些日本右翼势力仍旧试图模糊历史,否认侵略,甚至借冈村宁次之名进行政治造势。 这不是单纯的历史问题,而是对今天亚洲安全格局的直接威胁。若不正视这段历史,未来仍有重蹈覆辙的可能。 冈村宁次的大军,早已烟消云散,但他的影子,仍投在今天的亚洲政治中。他的第一反应,是拒绝投降,也是一种集体心理的写照。 战败可以接受,失败却要包装。他不是一个人的选择,而是一种制度的延续。 今天谈他,不是为了揭伤疤,而是提醒世人,历史从不会自己走远,只有被人遗忘才会重演。 战争的结束,不代表正义的实现,而正义的实现,必须靠人去争,去守。