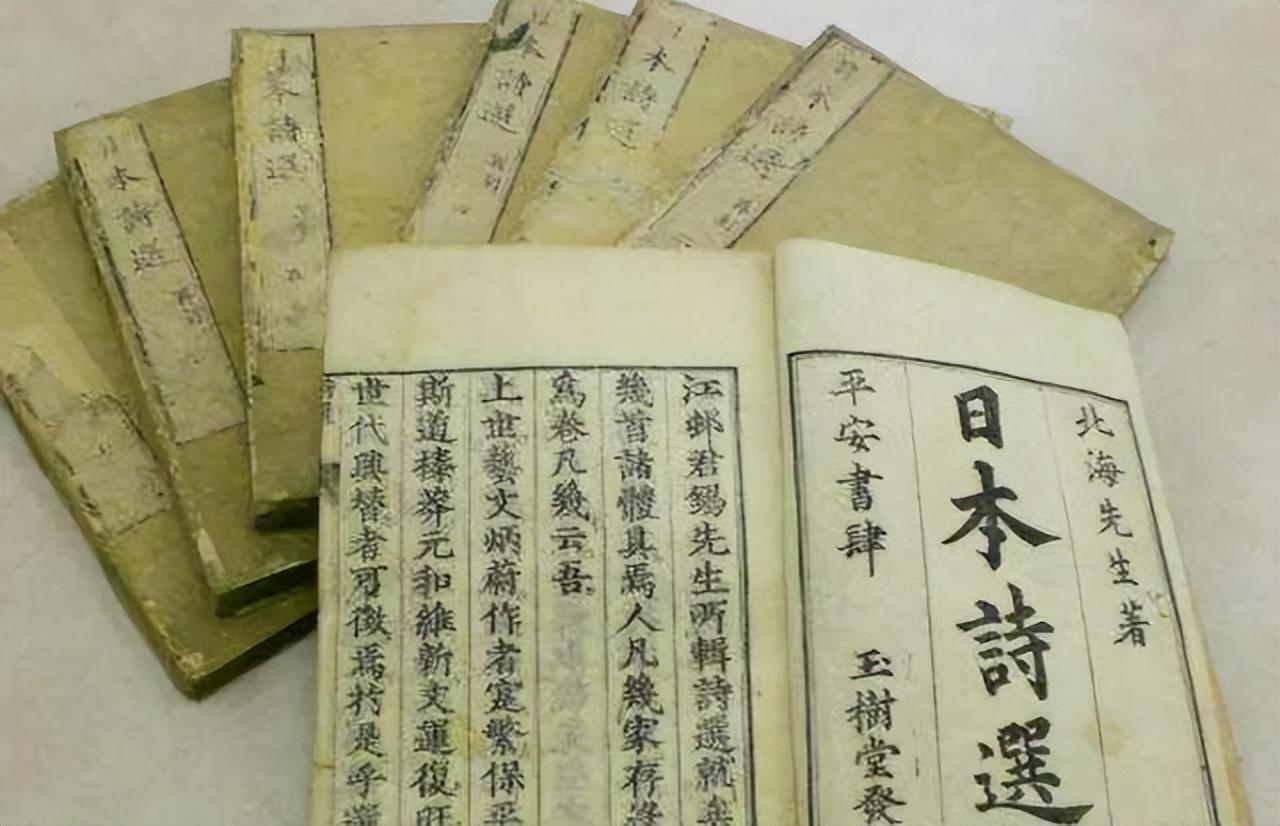

脱亚入欧失败了?除了中国,日本是世界上唯一一个使用汉字的国家 在今天的世界地图上,汉字的使用者已经所剩无几。除了中国这个母语国,日本成了唯一还在广泛使用汉字的国家。 乍一听,这好像和日本一百多年前喊出的“脱亚入欧”口号有点对不上。这个曾经一门心思想要甩开东方、拥抱西方的国家,为什么偏偏在语言上没有走到底? 回头看历史,19世纪的东亚,真的是风雨飘摇。中国在鸦片战争中被打得节节败退,日本则在1853年迎来了美国“黑船”的威胁,国门被动打开。 短短几年里,日本精英阶层意识到,传统模式已经走到了尽头,必须翻篇。 当时的日本知识分子很快发现,光学几门技术不够,得改得更彻底。于是,文化、制度、语言,全都被摆上了手术台。 1867年,德川幕府的成员正式提出了《汉字御废止之议》。这已经不是民间讨论,而是被搬上了官方的议事日程。他的逻辑很直接:汉字是落后的文明象征,继续用它,就难以走进“文明开化”的世界。 但理想丰满,现实骨感。日本很快发现,废除汉字的路,并不好走。 首先尝试的是推广假名。假名本来就存在于日语中,是对汉字读音的本土化表达。但问题也随之而来:太多同音词混在一起,句子读得通,意思却越来越模糊。 于是,到了20世纪初,另一拨改革派又冒出来了。他们不满足于假名,还想直接上罗马字。教育家樋口勘次太郎成了这场运动的急先锋。他的设想是,从小学开始就用拼音字母教学,慢慢把汉字从生活中清除出去。 这个思路很西化,也确实是跟着欧美的语言简化趋势走的。彼时的欧洲很多国家都在推动拼音改革,美国也有人提议废除复杂拼写。樋口受到这些思潮的影响,希望日本也能一鼓作气,彻底“脱汉入欧”。 不过事情没有他想的那么简单。反对声浪很快就压了上来。不只是保守派,就连一些走在时代前沿的文化人也开始担忧。 日本文学之所以能发展出《源氏物语》《枕草子》那样的经典,靠的就是汉字和假名的组合。汉字提供了精准的表意,假名提供了流畅的语感,二者互补。 社会现实也给了废字派沉重一击。比如在法律、合同、学术写作中,汉字的精确性无法被取代。一个词用罗马字写出来可能有五种解释,用汉字就一目了然。语言不只是表达工具,也是制度运行的润滑剂,效率和准确都离不开它。 于是,日本政府开始寻找中间路线。既不能完全废汉字,也不能让它无序泛滥。政府出台了《常用汉字表》,把日常使用的汉字数量控制在两千多个,既保障基本表达,又不至于太难学。 这种“融合路线”逐渐成了日本的共识。今天的日本文字系统,已经变成了汉字、假名、罗马字三者并行的混合体。虽然复杂,但也灵活,既能保留传统,又能适应现代。 更关键的是,汉字在日本已经不再是“外来文明”的符号,而是被本土化了。日本人用汉字写诗、写小说、写合同、写祭文,汉字不再只是从中国“进口”的文化,而是成了日本文化的一部分。 这点,和韩国、越南的选择形成了鲜明对比。两国都在上世纪果断废掉了汉字,转而使用本国拼音系统。 表面上更现代了,但随之而来的问题也不少。比如很多古籍需要专家翻译才能看懂,普通人对本国古代文化的理解越来越浅。 反观日本,虽然也有不少人抱怨学汉字太难,但至少文化是连贯的。一位普通高中生,翻开几百年前的和歌,依然能读出大概的意思。 值得注意的是,日本企业在国际化过程中,汉字反而成了一种品牌加分项。像“松下”、“丰田”、“本田”这些品牌名,背后都有深厚的文化底蕴。汉字让这些品牌在全球市场上更具辨识度,也更容易留下印象。 日本在汉字问题上的选择不是非黑即白的取舍,而是用适应性的方式,把传统和现代揉到一起。西方国家在看待这套系统时,更多是带着尊重而非嘲笑。 有些评论说“脱亚入欧”失败了。其实,与其说失败,不如说日本在发现西方并不完美后,选择了更务实的道路。保留汉字,不是退步,而是找到了文化与实用之间的平衡。 今天的日本社会,依旧高效现代,科技发达,制度完善。但在语言上,它没有彻底“西化”,反而保留了最核心的文化密码。这种复杂性并不矛盾,而是一种独特的生存智慧。 汉字在日本的存在,不只是一个语言现象,更是一个文明选择。在脱亚与入欧之间,日本用自己的方式画出了一条中间路线。