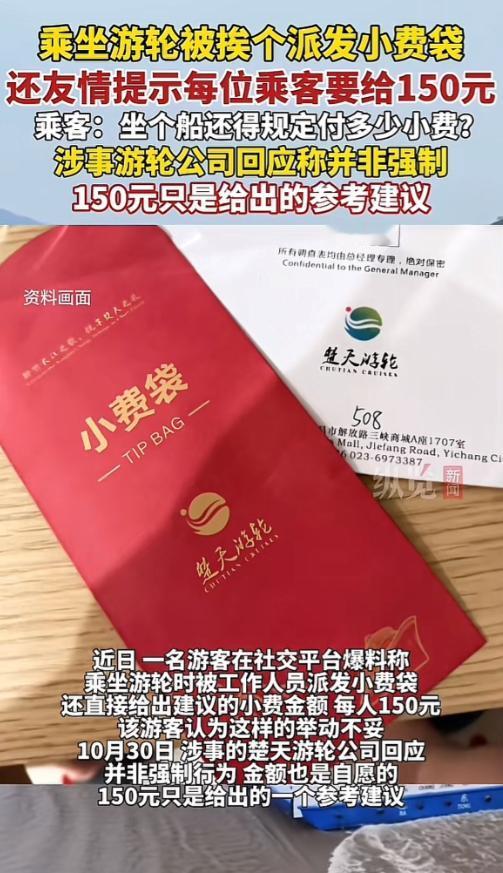

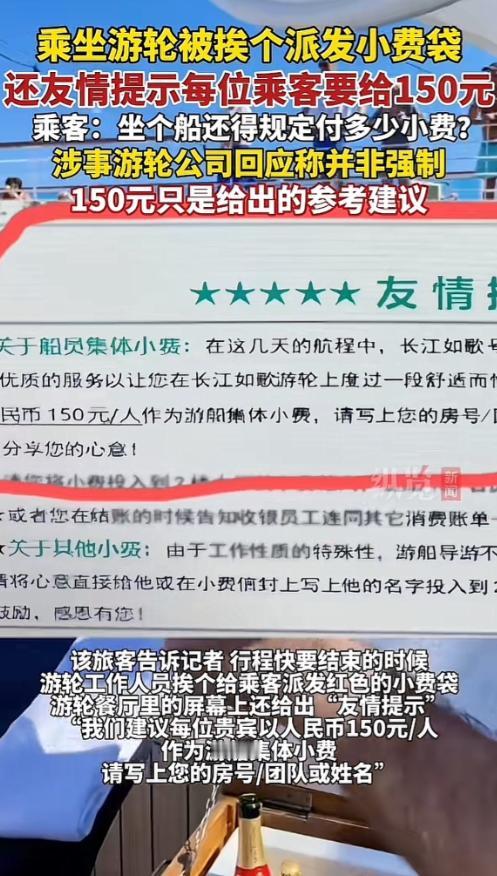

10月28日有游客爆料,坐“长江如歌”游轮从宜昌去重庆,行程收尾时在餐厅被工作人员挨个发红色小费袋,屏幕还提示建议每人给150元,能随账单线上付。他发现投币箱里就三四个袋子,没几人给。 “长江如歌”游轮的航线覆盖宜昌至重庆往返,根据行程差异分为五天四晚和四天三晚两种选择,船票价格从1999元每人到39999元每人不等。 除了基础的交通与住宿服务,游轮还为游客安排了丰富的配套活动,包括联欢晚会、太极操练习,行程中会停靠沿途景点,并有专业导游全程提供讲解服务。 而引发争议的小费规则,具体执行方式是在行程收尾阶段,工作人员在餐厅内逐一向用餐游客递上红色小费袋,同时餐厅屏幕上滚动播放“友情提示”,除了建议支付金额为每人150元,还要求游客在小费袋上注明自己的房号、团队名称或姓名。 小费的支付渠道也较为灵活,既可以在结算其他消费时一同线上支付,也能直接将装有钱款的小费袋投入指定的收集箱中。 一名游客于10月25日登上“长江如歌”游轮,开启了从宜昌前往重庆的旅程。 10月29日,就在行程即将结束、游客准备下船之际,餐厅内出现的小费袋发放场景让他颇为意外。 据这名游客回忆,当时看到工作人员逐一发放小费袋的举动时,他第一反应是“很惊讶”,在他看来,这种带有明确金额建议的发放行为,更像是一种变相的付费暗示,而非单纯的自愿表达渠道。 事后他留意了放置小费袋的收集箱,发现里面仅有三四个袋子,这意味着主动选择支付小费的游客数量寥寥无几。 而在10月28日,也就是下船前一天,这名游客通过社交平台将自己的经历公开爆料,相关内容很快引发了网友的广泛关注和讨论。 10月30日,涉事游轮所属的楚天游轮公司针对此事接受了现代快报记者的采访,并作出回应。公司方面明确表示,收取小费并非强制要求,而是沿用了国内外游轮行业的普遍惯例,目的是为对船上服务感到满意的游客,提供一个表达认可的自愿渠道。 工作人员补充说明,小费的收取并未提前在登船时进行,游客完全可以根据自身感受决定是否支付,支付金额也可自主调整,150元仅为参考标准。 但公众对此回应并不买账,多数网友表示,国内消费市场本就没有支付小费的习惯,游客购买的船票已经是明码标价,其中理应包含了相应的服务费用,游轮公司理应自行承担员工薪酬,而不是通过这种方式将成本变相转移给游客。 更让网友不满的是,逐人发放小费袋并明确建议金额的做法,整体观感极差,完全违背了国内消费者的普遍认知。 从游轮公司的初衷来看,其试图借鉴国外游轮行业的小费传统,为服务质量建立一个游客认可的反馈机制,这一想法本身并无不妥。 但问题的关键在于,这种行业惯例并未充分适配国内的消费文化环境,国内消费者早已习惯了“一价全包”的服务模式,明确的金额建议在很大程度上削弱了“自愿支付”的核心属性,导致整个执行过程尺度把握失当。 这种将国外惯例生硬移植的做法,忽略了本土文化与消费习惯的差异,自然难以获得公众的理解和接受。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。