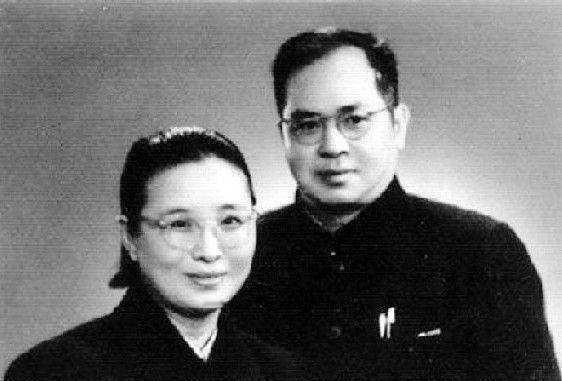

[微风]1934年,著名历史学家吴晗向瘫痪在床的袁震表白,袁震拒绝道:“我这病,就是个无底洞,而且我无法生育,不能拖累你。”不料吴晗却坚定地说:“我早已铁了心,今生非你不娶!” 吴晗会爱上袁震,最开始是因为欣赏袁震的才华,在他们认识之前,袁震早已是清华园内小有名气的才女。 她出身书香门第,先后在武汉大学和清华大学国学门学习,发表的《武则天》等文章因逻辑清晰、史料扎实,曾让教授们刮目相看。 这位才貌双全的女子甚至拒绝过留美归来的教务长的追求者,足见其对精神契合的看重,经朋友蒋恩钿介绍,吴晗这位崭露头角的青年史学家见到了卧病在床的袁震, 一开始吸引吴晗的不是袁震生病的样子,而是两人交流时产生的思想共鸣,袁震熟读过吴晗的文章,并能提出独到见解,这让吴晗颇感“受宠若惊”,他开始频繁带着文稿去病榻前请教,二人的关系在学术探讨中迅速升温。 对于吴晗来说,他想找的是一个能和自己在学识上并肩的人,而不是一个需要他可怜的人。 不过,承诺兑现起来要面对很多现实困难,袁震的病比大家想象的要严重得多,她是因为去照顾生病的父亲,染上了肺结核,后来病情加重,发展成了骨结核。 X光片显示她的骨头正在坏死,医生用石膏从她的肩膀固定到腰部,这让她彻底只能躺在床上,连基本的生活都不能自己打理。 当时很多朋友因为怕被传染,都渐渐和袁震疏远了,但也正是在这个最难的时候,吴晗的承诺变成了日常里实实在在的照顾,他用自己当助教挣的不多的薪水给袁震买药,在诊所里一口一口喂袁震吃饭,帮她擦汗。 为了让躺着的爱人能方便喝水,他甚至亲手做了一根吸管,抗战爆发后,他辗转至昆明任教,生活因物价飞涨而愈发拮据,他挎着篮子在市场盘算许久,却想方设法炖牛骨汤为袁震补充营养。 即便在他月薪仅八十银元,需同时接济家乡母亲和弟妹的时候,他也从未中断对袁震的供养,这些行动无声地证明他的爱不畏病痛,不惧贫穷,是能落到一饭一蔬里的踏实守护。 如果说疾病和贫困是外部考验,那么来自至亲的反对则是更痛苦的内部挑战,吴母听闻儿子要娶一个瘫痪在床且无法生育的女子,从老家一路赶到北平,意图强行拆散他们,吴晗第一次对母亲撒了谎,才暂时将她劝回。 连好友罗尔纲也曾误解他为美色而不孝,对他严加指责,当战火将一家人卷到昆明,吴母亲眼见到步履艰难、面色苍白的袁震时,冲突达到了顶峰,她甚至开出“卖掉家中田地为袁震治病,只要你不娶她”的条件。 面对亲情带来的巨大压力,吴晗表现得异常坚定,他耐心地跟妹妹解释,说他和袁震是在患难中相互扶持的伴侣,两人之间有别人替代不了的共同话题。 最后,在母亲面前,吴晗“扑通”一声跪了下来,含着泪说他和袁震的感情,是“万两黄金都买不到的”。 这份经过了学识共鸣、现实磨难和亲情考验的承诺,最后终于有了圆满的结果。 1939年,吴晗和袁震在昆明低调地办了婚礼,在吴晗的精心照顾下,袁震的身体竟然有了奇迹般的好转,身上的石膏也拆掉了。 抗日战争结束后,他们一起回到了北平,还领养了两个孩子,袁震后来也成了吴晗学术研究上离不开的帮手。 从1934年吴晗许下那句承诺开始,他用实际行动证明了:真正的承诺,足够战胜命运带来的所有困难。 信源:澎湃新闻“把知识普及给人民”:吴晗与新中国的通俗文史读物