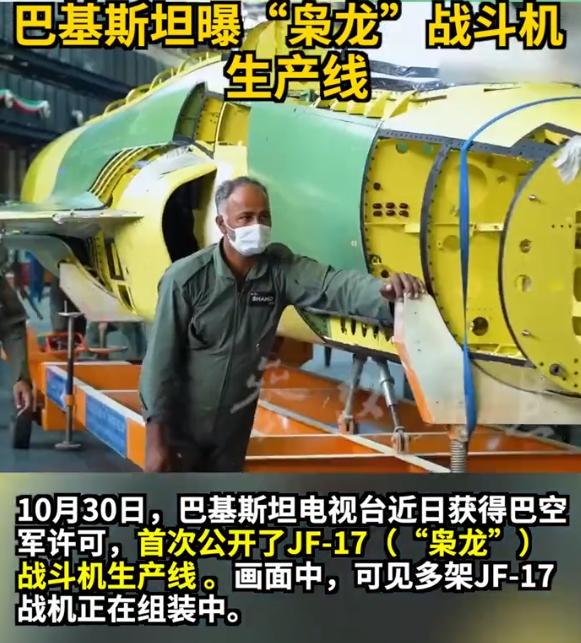

巴基斯坦彻底炸锅,他们居然把“枭龙”战斗机的生产线全拍了出来,这简直是把自家的“后厨”掀给全世界看。 10月30日,他们的国家电视台直接把摄像机扛进了戒备森严的卡姆拉航空联合体,对“枭龙”战斗机的生产线进行了一次“全透明”直播,从拧螺丝的工人到闪着冷光的复合材料机身,整个制造过程毫无保留地展现在全世界面前。 这可不是普通的宣传片,镜头大大方方地带观众逛了一遍核心车间,连最新Block3型号的先进座舱显示器、KLJ-7A有源相控阵雷达的组装过程都没放过。 这种把“家底”亮出来的做法,背后其实是一盘精心布局的战略棋局。 说白了,这是一种非常聪明的“透明化战略”,过去,军事生产恨不得藏在山洞里,生怕别人知道。 但现在时代变了,面对邻居印度不断到货的“阵风”战斗机,巴基斯坦的选择很巧妙:你不是秀肌肉吗?我干脆带你看看我的肌肉是怎么练成的。 这既展示了“我没什么可隐藏”的自信,也是一种无声的威慑,你看,从零件到组装,我们有一套完整且现代化的工业流程。 这不仅是对潜在对手的回应,更是给当前和潜在盟友的一颗“定心丸”。 更妙的是,这次展示重点突出了巴基斯坦自身的航空工业能力,生产线上的乌尔都语标识和中文技术文档并肩摆放,生动体现了中巴合作的深度。 但镜头更想告诉你的是:经过多年发展,“枭龙”的国产化率已经相当可观,这早已不是一条简单的组装线,而是一个能够自主迭代升级的创新平台。 选择在中巴防务合作论坛前发布,这时间点拿捏得恰到好处,既展示了合作成果,又彰显了自身价值,可谓一举两得。 想象一下,如果你是正在考虑购买战机的国家,看到这段视频会怎么想?它直接回答了军购中最核心的疑虑:工艺水平如何?质量控制怎样?长期维护有没有保障? 视频特意展示了战机的维修检测流程,这招非常高明,它等于在说:我们卖的不只是一架飞机,而是一整套可靠、透明、长期的技术支持体系。 对于预算有限但又需要可靠装备的国家来说,这种“全景式体验”比任何销售手册都管用。 巴基斯坦这波操作,其实反映了当代军事外交的一个新趋势:在信息爆炸的时代,绝对的保密既困难也没必要。 相反,通过可控、有选择的透明化展示,反而能更好地塑造叙事,掌握话语权。 他们没有展示成群结队的战机呼啸而过,而是把镜头对准了生产线上专注的技术人员,这种“以人为本”的叙事,既避免了直接的军事挑衅,又扎实地传递出工业体系成熟、技术储备可靠的信息,可以说,这是一次非常成功的战略传播案例。 巴基斯坦这次“掀家底”式的公开,给我们提供了一个很有趣的视角:在当今世界,如何巧妙地展示实力? 传统的思路是“藏拙示强”,把最好的东西拿出来阅兵,但生产过程绝对保密,而巴基斯坦反其道而行,直接把“后厨”亮给你看。 这种自信的姿态,本身就构成了一种强大的说服力,它传递的信息是:我的体系是健康的、流程是规范的、技术是过硬的,经得起检验。 这对于同样在国际市场上寻求突破的发展中国家来说,尤其具有启发意义,当你无法在规模或尖端概念上与大国竞争时,转而追求极致的“可信度”和“透明度”,不失为一招妙棋。 它建立了一种不同于传统军贸的新型信任关系,看,我们没有什么魔法,有的是扎实的工艺和开放的态度。 但这一切的前提,是必须有真材实料,如果生产线混乱不堪、工艺落后,透明化就成了自杀。 巴基斯坦之所以敢这么做,根本在于“枭龙”Block3确实具备了与西方同级产品竞争的实力,没有这个硬核基础,再高明的传播策略也是空中楼阁。 这个案例提醒我们:在这个影像即认知的时代,实力的构建与形象的塑造已经密不可分。 如何用更聪明、更符合时代特征的方式来展示自己,同时避免落入炫耀武力的陈旧套路,是摆在所有国家面前的新课题,“开放”本身,正在成为一种新的力量。

一阵风

巴铁:阿三的宇宙最强光辉战机,敢拍生产线不?——阿三:巴巴羊不讲武德!