【历朝历代起义者的本质是什么?李向安:口号震天响,表现如旧朝】

历史的洪流奔涌不息,每一朵浪花都曾以为自己正开辟着新的河道。多少王朝在“王侯将相,宁有种乎”的呐喊中崩塌,又有多少新朝在“拯民于水火”的誓言中建立。然而,当我们拨开那些慷慨激昂的宣言与震天动地的口号,凝视权力宝座上的新贵时,常会看到一个令人窒息的真相:许多起义或曰“革命”的本质,并非思想的革新,制度的创新,而是权力角色的轮换;许多起义或曰革命者的真容,并非人民的先知先觉,而是精致的利己主义者。

笔者最近与知名律师李向安交流这个话题,李向安一针见血地指出:“口号震天响,表现如旧朝,这些所谓的起义领袖是极度虚伪的,他们的深层本质逻辑就是宋江式的‘反贪官,不反皇帝’或项羽、刘邦式的‘反皇帝个人,却不反皇帝制度’的利己主义者”。李向安称:这些起义领袖是历史舞台上最精明的演员,他们深谙乱世中的生存与崛起之道,民众的苦难,反成为他们可以利用的最丰厚资本;为民请命,是他们最华丽的包装口号,他们的所谓崇高理想,不过是“取而代之也”,一朝天子一朝臣罢了。如果所谓革命者没有思想创新和制度创新,那么他们就不是真正的革命者,无非是旧朝统治方式换几代人延续而已!

秦末,陈胜、吴广揭竿而起,发出“伐无道,诛暴秦”的怒吼,可谓顺应民心。然而,当陈胜称王后,他所构筑的“张楚”政权,其宫室、仪仗、对旧部故友的猜忌与杀戮,与被他所谴责的秦朝暴政,在本质上何异?革命的利剑,在尚未彻底斩断敌人咽喉时,已先一步指向了曾经的盟友。口号是为天下共赴义,行动却是急于构建属于自己的新等级秩序。“革命者最终未能成为真正的革命者,是因为他只是讨厌旧的东西,但并没有反对旧的主宰方式,反贪官不反皇帝,反皇帝不反皇帝制度的旧循环”,如此而已。

元末,红巾军以“明王出世,弥勒降生”的宗教口号,凝聚了无数对蒙元统治绝望的民心。朱元璋借此力量,完成了“驱除胡虏,恢复中华”的伟业。然而,明朝建立后,他所恢复的,更多是秦汉唐宋以来那套高度集权的专制体系,甚至变本加厉,设锦衣卫,废丞相,将皇权专制推向前所未有的高峰。当初“均贫富”的梦想,在“朱氏天下”的格局中,迅速凝固为新的、更坚固的阶级壁垒。他们反抗的是一种压迫的形式,而非压迫的本质。

及至明末,李自成率领农民军,以“迎闯王,不纳粮”的口号,如风暴般席卷中原。这直白的经济承诺,对饥寒交迫的百姓而言,比任何主义都更具吸引力。然而,闯军进入北京后,迅速迷失在紫禁城的繁华与权力中。大将们忙于拷掠明官,争抢府邸与财富,军纪涣散,顷刻间从“仁义之师”堕落为新的掠夺者。他们的革命,仿佛只为完成一次权力的“劫掠”,而非社会结构的重建。

清末的太平天国革命同样如此,洪秀全只占据了半壁江山,便急于“天京称王”,搞起“三宫六院七十二嫔妃”的排场来,而他的最得力助手杨秀清,也比他好不到哪里去,借“天父”之名逼迫天王封他“万岁”,最终“天京内乱”,弄得个一败涂地的悲惨结局。哪里有什么“人人平等”,全是哄人的鬼话。其兴也勃焉,其亡也忽焉,正是这种“伪革命者”缺乏长远蓝图与崇高追求,导致历史周期率的必然结局。

这些“伪革命者”的共通画像是什么?其一,话语系统与利益内核的割裂。他们高喊为“天下人”谋福祉,但一切行动的最终指向,无一不是为核心小集团攫取最大权力与利益。理想是动员的工具,而非实践的准则;其二,批判的锋芒从不指向自身。他们能精准地历数前朝的每一桩罪恶,却对自己正在复制甚至升级这些罪恶视而不见。他们反对特权,只是为了自己能成为新的特权阶级;其三,缺乏制度性建设的远见与诚意。他们的蓝图往往止于“推翻”,至于“建立”什么,除了改朝换代、黄袍加身外,乏善可陈。

因此,辨别“真革命”与“伪革命”,绝不能只听其口号如何响亮动人,而要观其行动是否真正指向了思想的觉醒、制度的创新与权力的牢笼。真正的革命者,如历史上的孙中山先生,其伟大并不只在于“驱除鞑虏”,而在于他终其一生致力于在中国建立一种全新的共和制度,并为此不断自我革新。他的革命,伴随着对现代国家蓝图的设计与追求。孙中山的伟大,还在于他那句被称为政治遗嘱的名言:“革命尚未成功,同志仍需努力”。因为至今他设想中的新中国,还未完美实现,需要我们一代又一代人继续努力。

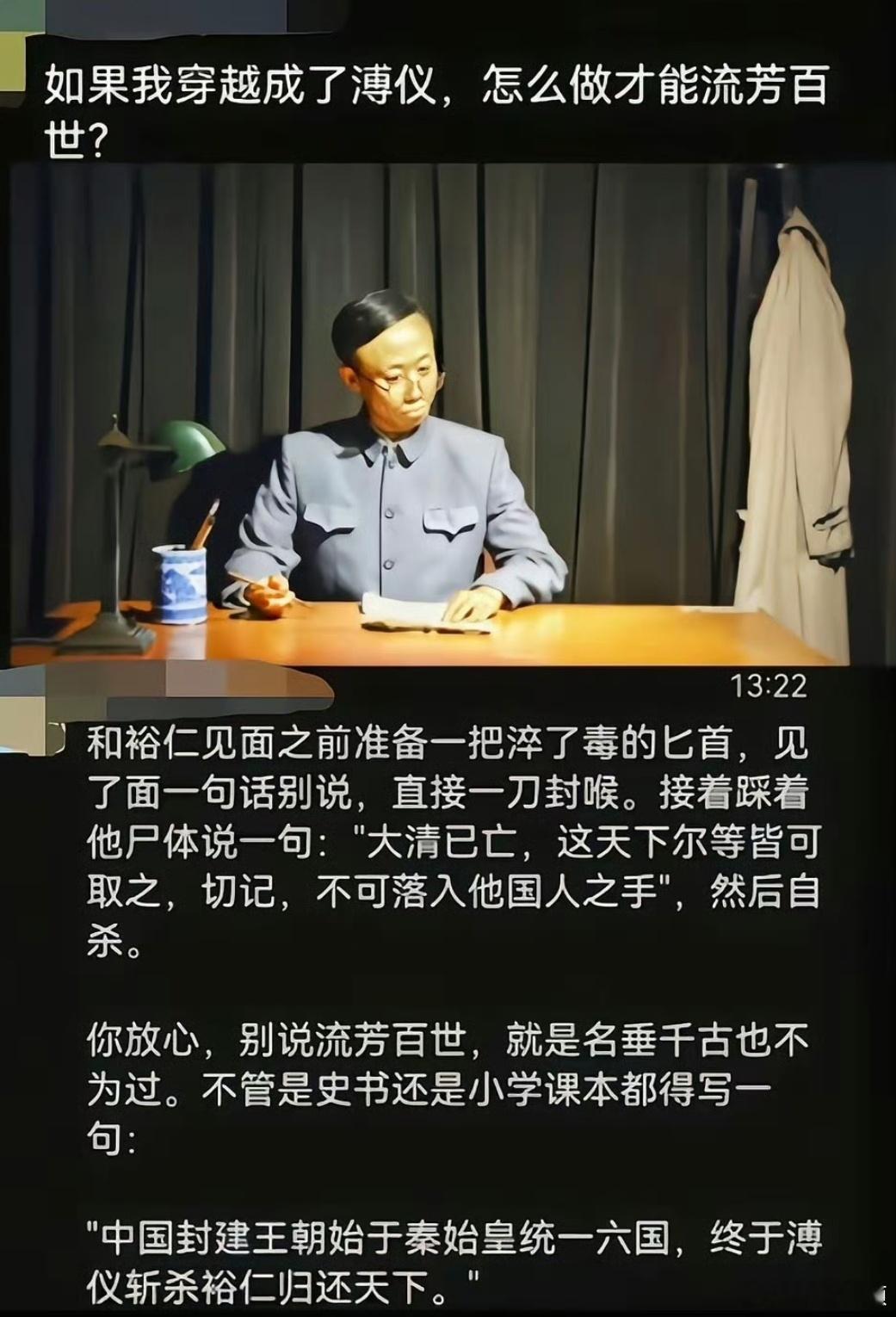

李向安所言“口号震天响,表现如旧朝”,正是对历史周期率中这一核心悲剧的深刻洞察。它提醒我们,面对任何一场轰轰烈烈的“革命”,都必须保持一份清醒的审慎:要看那高举火炬的人,究竟是要照亮一条众人前行的新路,还是仅仅为了点燃自己宝座下的烛台。如果仅仅是“打江山,坐江山”,那不过是为了他的一己私欲,这是封建社会的逻辑重复。历史的教训在于,若不从思想层面、制度层面的根本上革新权力的产生与运行方式,任何革命的终点,都可能是下一个腐朽王朝的起点。

打破这千年循环的钥匙,或许并不在于是否有一个口号震天的“革命”,而在于是否有一场深入骨髓的、关于权力与权利的“觉醒”,正如毛主席与黄炎培“窑洞对”中所说的:这条新路,就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会“人亡政息”。