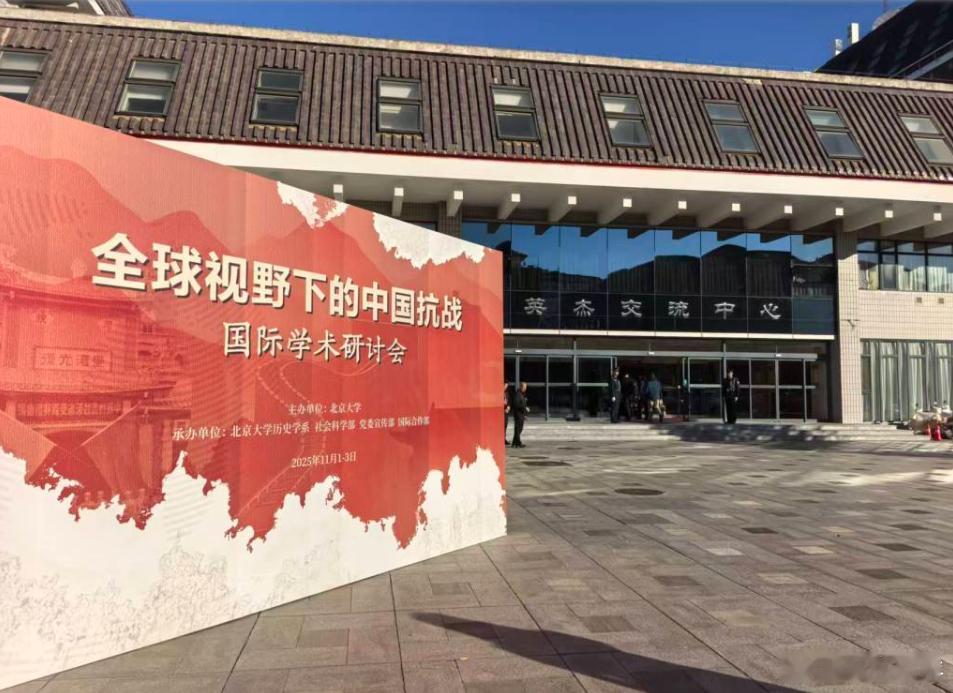

【中国抗战国际研讨会开幕!日本学者参加,两岸三地聚焦历史真相】

北京的初冬带着一丝寒意,但北京大学燕园里却热闹非凡,11月2日,全球视野下的中国抗战国际学术研讨会开幕。来自两岸暨港澳以及美国、英国、日本等地的近百位专家学者汇聚一堂,他们的目标不仅是追溯历史,更是重新解读中国抗战的世界意义与当代价值。

抗战,这场从1937年全面爆发、延续到1945年的民族浩劫,是中华民族浴血奋战、万众一心的史诗,也是世界反法西斯战争的重要组成部分。在国内,抗战的记忆被无数次书写、讲述、研究,而在国际学界,长期以来,这段历史往往被低估或忽略。此次研讨会,将中国抗战置于全球视野之下,不只是学术行为,更是一种历史正义的呼唤。

何光彩在开幕辞中指出,会谈的意义不仅在于学术讨论,更在于以史为鉴、以史为桥。历史不只是过去的叙事,它也是现实的照鉴。两岸同胞应牢记共同抗战的历史,从中汲取团结奋斗的力量,这不仅是情感的共鸣,也是国家战略的智慧。北京大学承诺将支持史料整理与数字化建设,推动国际学术交流,这种承诺不仅是学术话语的自觉,也是文化软实力的体现。

中共中央党史和文献研究院的章百家强调,中国抗战是一部艰苦卓绝的历史,在胜利的光环下,是无数军民的牺牲与痛苦。这不仅是民族的记忆,更是世界反法西斯战争的重要组成部分。抗战的胜利不仅让中华民族获得喘息,更影响了世界格局。美国、英国、苏联在反法西斯战争中的支持与配合,也昭示了中国抗战在全球战略层面的深远意义。

台湾学者吕芳上提出,中国抗战持续时间最早、跨度最长,它对中国社会的影响广泛而深远。长期以来,国际学界对中国战场的关注不足,而通过全球视野重新研究抗战,有助于打破对中国历史的偏见与忽略。这不仅是学术研究的需要,更是对历史真相的尊重。台湾光复的历史事实,是抗战胜利的直接结果,也是全国军民浴血奋斗和盟国支持的共同成果。历史的逻辑清晰而坚定:抗战的胜利不仅属于大陆,也属于整个中华民族,包括台湾同胞。

此次研讨会汇聚的国际学者阵容丰富,方德万、叶维丽等专家围绕“太平洋战争的全球背景”“从燕园走向世界”等议题发言,试图把抗战历史放入更宏观的国际脉络中进行解读。他们关注的不仅是战争的战术与战略,更是战争对世界格局、社会变迁和国家命运的深远影响。学术探讨与历史正义在这里交汇,学者们试图通过跨国界的对话,让世界理解中国抗战不仅是民族的抗争,更是全球反法西斯战争不可或缺的一部分。

研讨会的分组讨论和圆桌论坛,将深入探讨中国抗战的世界意义、战时国际合作、台湾光复及抗日运动等话题。这种多维度、跨国界的研究方式,有助于推动两岸学术交流、史料共享,同时为青年一代提供全新的历史理解。抗战不仅是民族记忆,更是现代国家意识和国际责任感的起点。在全球化的今天,理解历史、尊重历史、传承历史,是构建人类命运共同体的重要前提。

从宏观角度看,此次研讨会不仅是学术事件,更是一种国家战略的体现。通过国际学术交流,中国不仅传递抗战历史的真相,也展示了文化自信与学术自觉。在全球视野下,中国抗战不再仅是本土历史,它成为世界历史的一部分,为国际社会提供观察中国、理解中国的新角度,也为两岸关系的历史共识提供学理支撑。

历史的复杂性和深刻性在这里得到充分呈现。抗战胜利的背后,是中国人民的英勇与牺牲,是国际合作的契机,也是中华民族意志与智慧的结晶。北京大学的研讨会不仅让学者回望历史,更在提醒社会,历史是理解现实、指导未来的钥匙。通过史学研究与国际对话,中国抗战的价值被再次确认,它不仅属于过去,也昭示着未来的方向。

研讨会将持续至3日,学术讨论的火花仍在延续。每一次发言、每一次对话,都像是在历史长河中投入的一块石子,激起思考与回响。抗战历史的研究,从未停歇;对历史的深刻理解,也从未有终点。在全球化背景下,这段历史的世界意义正在被重新书写,两岸三地学者的携手合作,正是这一书写过程的鲜活注脚。

燕园的讲坛上,思想在碰撞,历史在复活。学者们不仅在追问过去,更在为现实和未来寻找答案。抗战不仅仅是一段历史,它是一面镜子,让人们看到民族的坚韧、世界的联动,以及人类命运的共通。历史的光芒照向现实,学术的思考指向未来。

这场研讨会,不仅是一场学术盛宴,更是一种思想的激荡与价值的宣示。中国抗战的世界意义正在被全球重新认识,台湾光复的历史事实被放在国际语境中讨论,而两岸学者的合作,也让民族记忆更完整、更真实。燕园的冬日阳光下,历史与现实交汇,学术与战略同行,抗战精神和历史智慧正在被传承、被放大、被世界所理解。