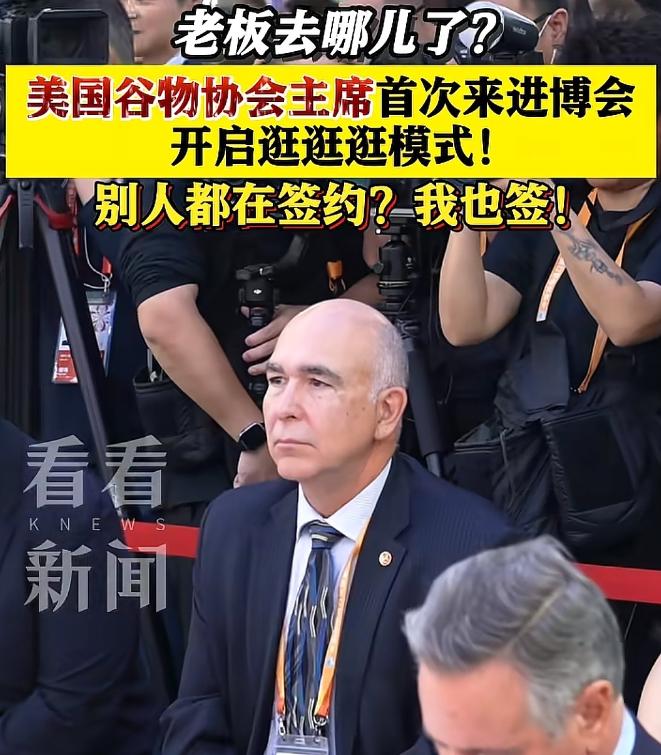

上海进博会太成功了!美国谷物协会主席看到上海进博会后表示,只想签单。 美国谷物协会主席在进博会现场那副 “大开眼界” 的模样,其实道破了当下全球贸易的真相。嘴上说着 “规模超乎想象”,眼神却直盯着签约台,背后藏着的是美国农民半年来的焦虑。 这场面哪是单纯的展会参观,分明是 “找销路” 遇上了 “大市场” 的现实写照。 这话可不是随口说的。美国谷物行业近半年的日子确实不好过。气候影响加上出口渠道波动,不少农场的仓库里堆着卖不出去的玉米和大豆。 农民们着急,协会更急,毕竟中国可是全球最大的谷物进口国,以前靠零散订单维持,现在碰上进博会这种集中对接的平台,简直是抓住了 “救命稻草”。 进博会的规模真能让人 “惊呆”。第八届进博会光农业及食品展区就占了整整一个展馆,不止美国,巴西、阿根廷、乌克兰的展商都把最新的谷物样品摆得满满当当。 大家不是来 “走秀” 的,全是带着实打实的合作需求来的。美国谷物协会这次干脆联合大豆出口协会,把中美农产品贸易合作论坛直接搬到了进博会现场,连以前没来过的美国其他农业协会都拉来了,这阵仗足见重视程度。 主席说 “从没见过这么多企业抢着推销”,这话里藏着竞争的紧迫感。中国市场可不是 “独宠” 美国,巴西的大豆、阿根廷的玉米这几年一直在抢份额。 进博会现场就有个细节,巴西展商直接把自家农场的实时种植监控画面投在屏幕上,主打一个 “源头可溯”。美国这边要是再不出力,原本的市场份额就得被抢走,难怪协会主席急着谈合作。 说个真事儿,我认识个做大豆贸易的朋友,前阵子还在抱怨美国供应商的不稳定。他说疫情那几年,美国谷物出口时断时续,他们被迫找了巴西货源。 现在进博会一开幕,他直接在现场对比起了三国样品,“谁的价格实在、供货稳,就跟谁签”。这就是中国市场的底气,不是求着谁买,而是让卖家带着诚意来竞争。 美国谷物协会主席提的 “农民艰难”,其实早有苗头。全球供应链波动让美国谷物出口成本涨了不少,以前靠传统渠道还能撑着,现在其他国家都在靠展会抢订单,美国要是再不来,就真落后了。 好在他们没错过,这次联合中国食品土畜进出口商会办论坛,议题全是 “怎么稳定供应”“怎么深化合作”,务实得很。 进博会的厉害之处,从来不是场面大,而是能把 “需求” 和 “供给” 精准凑到一起。中国每年要进口大量谷物,既得保证数量,还得挑品质,进博会刚好提供了 “货比三家” 的平台。 美国大豆出口协会都连续八届参展了,用他们首席执行官的话说,“这是加强合作的绝佳平台”,傻子才会放弃。 你猜怎么着?不少人觉得进博会是 “中国买东西”,其实是 “全球找机会”。美国谷物协会这次带来的不仅是玉米、大豆样品,还有可持续种植的技术方案,想靠 “品质牌” 留住中国客户。 现场就有中国压榨企业跟他们聊起了长期供货协议,毕竟稳定的货源对食品加工企业太重要了。 这种 “双向奔赴” 的背后,是市场规律在起作用。美国农民需要销路,中国市场需要好货,进博会就是那个 “中间人”。 以前总有人说贸易要讲 “地缘”,可到了进博会现场才发现,没人在乎虚头巴脑的说法,大家更关心 “多少钱”“什么时候交货”“质量行不行”。 说个扎心的对比,有些国家还在搞 “贸易壁垒”,美国谷物协会已经带着农民的期望来签单了。主席在现场感慨 “从没见过这么热闹的推销场面”,其实该感慨的是 “找对市场有多重要”。 就像小区里的菜市场,哪家菜新鲜、价格公道,大家就往哪去,没人会跟自己的需求过不去。 中国市场的吸引力从来不是靠 “优惠政策”,而是实打实的需求和开放的态度。从首届进博会到现在,美国农业协会从不缺席,不是给面子,是真的需要这个平台。这次主席 “惊呆” 后的积极签单,不过是全球商家用脚投票的正常操作。 做生意和过日子一个道理,得找对 “靠谱的伙伴”。美国谷物协会的着急,本质是看清了中国市场的不可替代。 进博会的热闹场景也在说明,开放的市场永远不缺合作机会,只要带着诚意和品质来,总能找到自己的位置。这或许就是全球贸易最朴素的逻辑 —— 需求在哪,机会就在哪。 信息来源: 看看新闻——2025-11-07 一位美国"农民"的进博会奇幻之旅