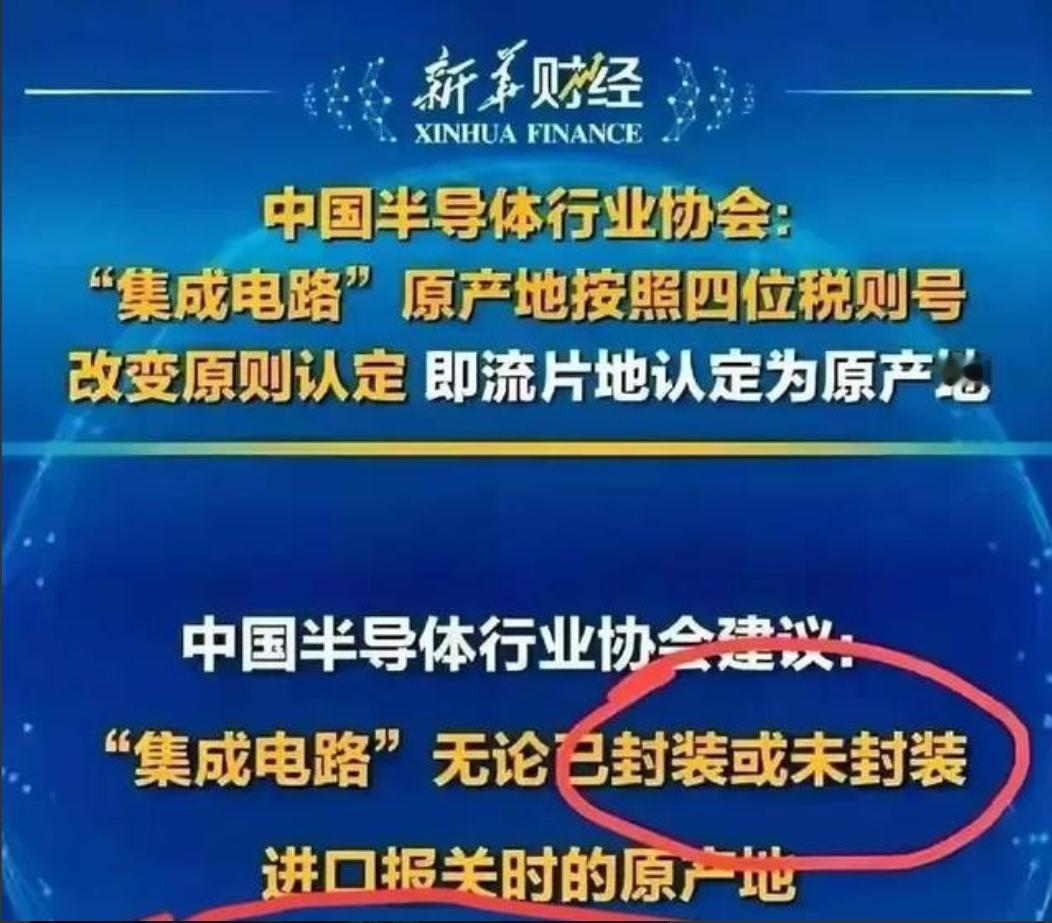

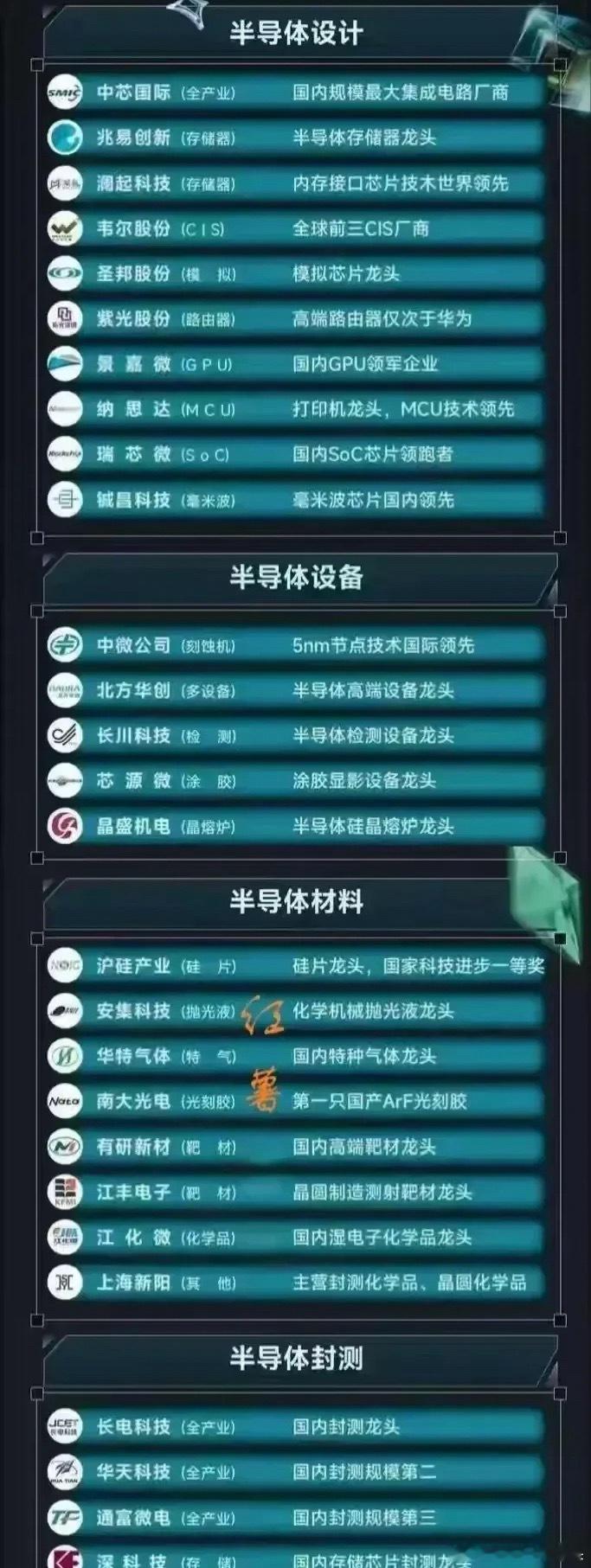

德国之声11月6日报道,荷兰芯片制造商安世半导体表示,不再为过去几周内在中国生产加工的产品提供质量担保。 先说说安世半导体的行业分量,它可不是普通的芯片厂商。作为全球领先的分立器件、功率器件和逻辑器件制造商,安世半导体的产品广泛用于汽车电子、消费电子、工业控制等领域,像汽车的车载系统、手机的充电模块、家电的控制电路里,都可能用到它的芯片。 在中国市场,安世半导体早有布局,不仅在长三角、珠三角地区有多家合作生产工厂,还与华为、比亚迪、美的等企业保持长期合作,2023 年其在中国市场的营收占比超过 35%,是不少中国企业的核心芯片供应商之一。 这次突然取消中国生产加工产品的质量担保,覆盖的正是过去几周内由中国合作工厂完成封装测试的批次,涉及二极管、三极管等常用器件,总量估计超过 1.2 亿颗。 从安世半导体给出的初步解释来看,核心原因指向 “生产流程合规性”。该公司在声明中提到,近期核查发现,部分中国合作工厂在加工过程中,未完全遵循安世半导体制定的质量控制标准,存在 “关键检测环节简化”“原材料替代未报备” 等问题,可能影响产品的稳定性和使用寿命。 比如在芯片封装环节,按规定需要经过高低温循环测试、电压冲击测试等 12 项检测,而部分工厂为了赶工期,省略了其中 3 项非强制但影响长期可靠性的测试;还有工厂在焊锡材料供应紧张时,私自用其他品牌的焊锡替代,却未向安世半导体提交材料兼容性报告。 安世半导体表示,多次与合作工厂沟通整改但效果不佳,最终只能做出取消质量担保的决定,“这是为了维护品牌的质量声誉,避免不合格产品流入市场”。 但行业内对这一解释有不同看法,不少人认为背后可能牵扯更复杂的因素。近期全球半导体行业面临供应链调整,美国等国家持续收紧对中国的芯片技术限制,虽然安世半导体的产品不属于高端先进制程芯片,但作为荷兰企业,它也受到一定的外部压力。 有知情人士透露,安世半导体母公司近期收到了来自欧盟相关机构的 “合规问询”,要求其加强对产品生产流程的管控,避免技术通过生产环节间接流向 “敏感领域”。 这种情况下,取消中国生产加工产品的质量担保,或许也有应对外部监管的考量。此外,从市场竞争角度看,安世半导体近年在中国市场面临来自士兰微、扬杰科技等本土芯片企业的竞争。 2024 年其在中国分立器件市场的份额同比下降了 2.3 个百分点,有分析认为,这次调整也可能是为了重新梳理合作体系,聚焦更优质的生产资源。 对中国下游企业来说,这一决定带来的影响立竿见影。深圳一家做汽车电子配件的厂商负责人表示,他们上周刚收到安世半导体的通知,之前采购的一批用于车载充电器的二极管。 因为是中国工厂加工的,现在没了质量担保,“我们只能紧急对这批产品进行二次检测,不仅增加了成本,还可能延误给车企的交货周期”。 更麻烦的是库存问题,不少企业为了应对芯片供应波动,会提前储备 1-2 个月的安世半导体产品,现在这些库存里符合 “取消担保” 时间范围的产品,只能重新评估使用风险,部分企业甚至考虑更换供应商,转向本土芯片品牌。 不过中国相关部门和企业也在积极应对。中国半导体行业协会已经与安世半导体中国区负责人取得联系,希望能了解具体的质量问题细节,推动双方协商解决;部分合作工厂也在加急整改,重新规范生产流程,提交新的质量检测报告,争取恢复担保资格。 与此同时,本土芯片企业也看到了机会,士兰微近期宣布加大对分立器件产能的投入,还推出了与安世半导体同型号的替代产品,并提供更长的质量担保期,不少下游企业已经开始小批量测试试用。 从行业长期发展来看,这次事件也给中国半导体产业链提了个醒 —— 核心器件的质量控制和供应链稳定性至关重要。虽然安世半导体的决定目前只涉及部分批次产品,但也反映出全球供应链中质量标准、合规要求等方面的复杂性。 对中国企业而言,既要加强与国际供应商的沟通协作,确保生产流程合规,也要加快本土芯片产业的发展,提升产品质量和替代能力,才能在供应链波动中更有主动权。 信源:德国之声官网:《安世半导体取消中国生产加工产品质量担保 引发产业链担忧》