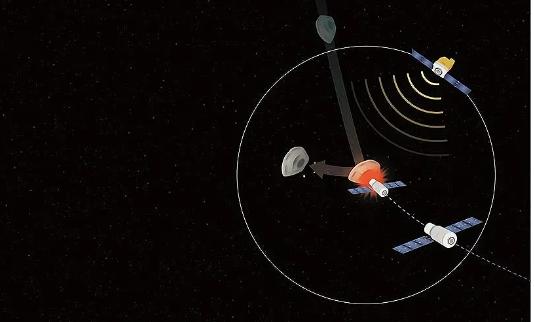

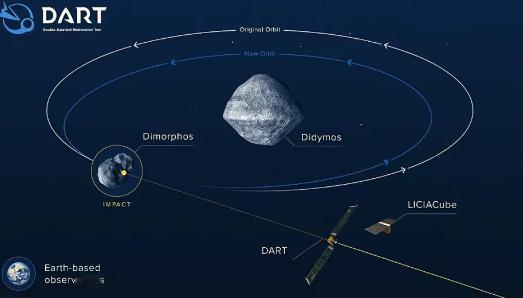

如果真的成功,中国航天将会超越所有神话!中国可能执行一项前所未有的深空任务——在离地球一千万公里的地方,用一次精准到发丝的撞击,把一颗直径约五十米的小行星轨道推偏三厘米。 一千万公里的距离,这点偏差能有啥用?但懂行的人都知道,这事儿要是成了,可比神话里的 “补天” 实在多了,每一寸技术细节都藏着真功夫。 这不是突发奇想的计划,2023 年 4 月 25 日我国就公布了近地小行星防御蓝图,现在终于要动真格了。 目标已经选好了,是颗编号 2015XF261 的小行星,直径约 35.5 米,就在离地球一千万公里左右的地方打转。 任务模式特别讲究,叫 “伴飞 + 撞击 + 伴飞”,简单说就是先派观测器去 “探路”,把小行星的形状、材质、运行轨迹摸得一清二楚,再让撞击器精准撞上去,最后还得留个 “观察员” 盯着撞完的效果,看看轨道到底偏了多少。 这一套流程下来,比外科医生做微创手术还精细。 可能有人会问,三厘米至于这么兴师动众?我给大伙举个例子,去年我去沙漠自驾,用导航找一个补给站,差一米都可能开到沙丘里。 太空里的情况复杂万倍,小行星本身在飞,撞击器得追着它飞,还要算准角度力度,确保撞完刚好偏三厘米 —— 这精度相当于从北京扔个乒乓球,精准砸中上海的一个茶杯口。 而且这颗小行星重约 49 万吨,想推动它,撞击器得带着足够的动能,就像用台球杆轻轻一推,让高速滚动的石球改变方向,力道小了没用,大了可能把石头撞碎,反而更危险。 这里藏着个关键差异,跟美国之前做的 DART 任务比,咱们的思路更周全。 美国 2022 年撞的是颗 160 米的小行星,用的是 “单程撞击”,撞完就完事了,全靠地面望远镜猜效果。 咱们不一样,观测器上带了光谱探测仪、激光三维相机,还有探测雷达,能实时传数据回来,相当于给撞击过程拍了 “全程 4K 录像”,不仅能验证防御方案,还能搞清楚小行星的内部结构,这些数据都是独一份的宝贝。 有人觉得航天任务离生活太远,这想法可就错了。 我认识个搞导航的工程师,他说为了这次任务研发的自主导航技术,已经开始用到民用无人机上了,以后快递无人机在暴雨里也能精准送货。 更别说小行星防御本身,6500 万年前恐龙就是被小行星灭的,虽然现在这颗 2015XF261 暂时不撞地球,但谁也保不准哪天会冒出 “不速之客”。 说句实在的,刚开始我也觉得 “推偏三厘米” 听起来有点 “鸡肋”,直到去航天馆参观,讲解员拿尺子比划:“现在偏三厘米,几十年后就能差出几千公里,刚好避开地球。“ 你们想想,要是这项技术成熟了,以后不仅能防小行星,还能给卫星 “挪位置”,甚至开采小行星上的资源,这不比神话故事里的法术更厉害? 从探月到火星,再到现在的小行星防御,中国航天走的每一步都藏着 “未雨绸缪” 的智慧。 咱们普通人或许没法参与任务,但能看懂这些努力背后的意义。 下次再听到航天新闻,别先急着说 “没用”,多琢磨琢磨 —— 今天推偏的是三厘米小行星,明天可能就是人类文明的安全边界。 信息来源: 光明网-《光明日报》——2025-10-23 小行星防御,多技术协同是关键