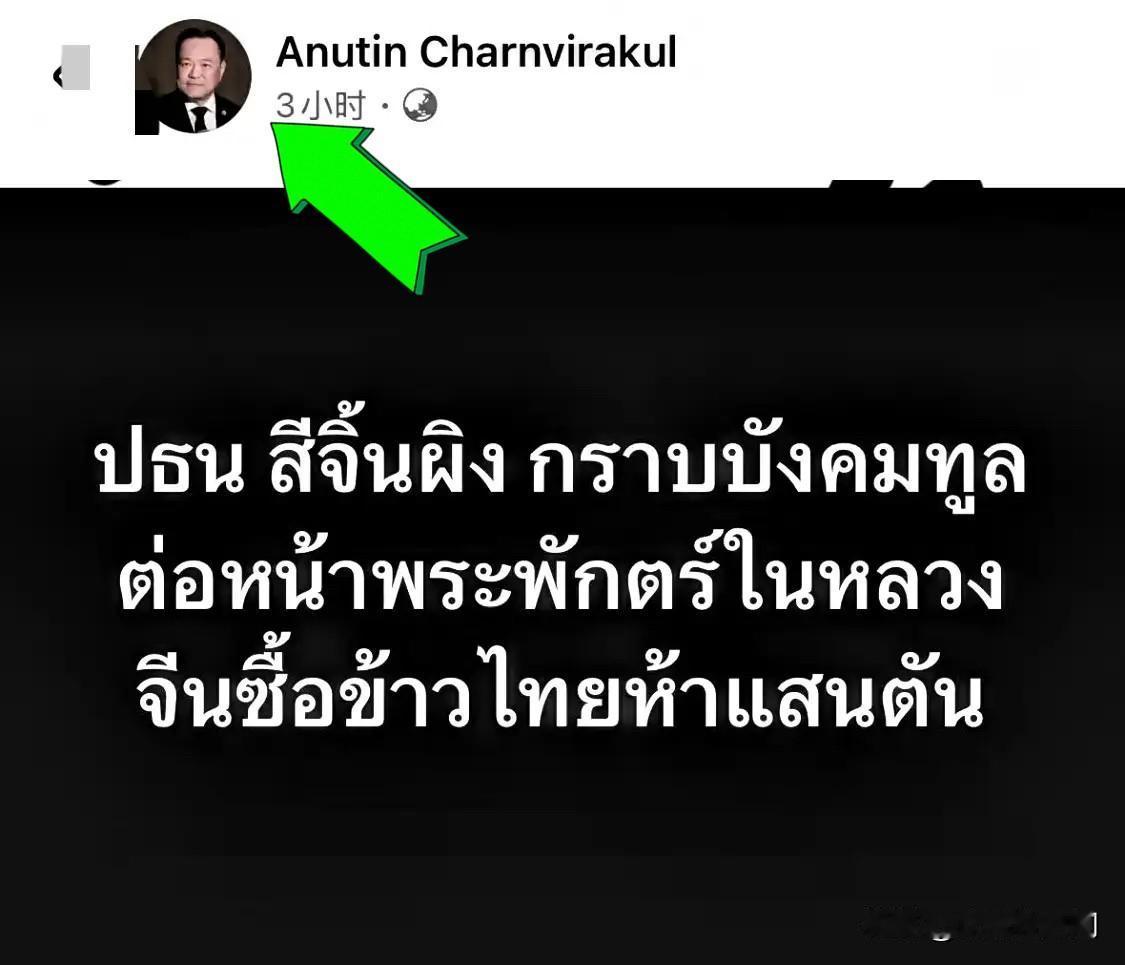

泰方高层宣布了,中方将采购50万吨泰国大米的消息。 咱们先从中国这边的情况说起。估计有人会问,咱们自己种的大米都够吃了,为啥还要从国外买? 2024 年国家统计局公布的数字里,国内稻谷产量有 2.0753 亿吨,要是按稻谷出米率算,磨出来的大米完全能满足日常吃的需求 —— 当年进口的 166 万吨大米,也就相当于国内产量的 1.1%,占比特别小。 但粮食进口这事儿,从来不是只看 “够不够吃”,还得考虑品种互补和储备安全。 就说 2024 年,咱们国家大米进口量创了近 13 年的新低,主要原因是年初国际米价飙到了 15 年的高位,当时泰国那种 5% 破碎率的大米,运到国内的成本比南方的早籼米还贵一千多块,贸易商这边自然没什么采购的动力。 情况的转变是从 2025 年初开始的,印度放松了大米出口限制后,国际米价就一点点往下走,泰国和越南的大米价格也跟着回落到 2022 年以前的样子。 这时候国内外的价差就显出来了:当时广东晚籼米的批发价是 4380 元一吨,可泰国同样规格的大米,到港加上完税的成本才 3921 元一吨,算下来一吨就能省 459 元。 这么划算的价格,进口量立马就反弹了 ——2025 年 1 到 8 月,咱们国家累计进口大米 204 万吨,比去年同期多了 128%,这次 50 万吨的采购,就是在这个大背景下定下来的。 再转头看看泰国那边的情况,他们其实特别需要这笔订单。作为世界第二大大米出口国,2025 年第一季度,泰国大米出口量才 210 万吨,比去年同期少了 30%。 主要是因为印度恢复出口后,抢了不少市场份额,再加上其他国家都在推迟采购决策,泰国大米出口商协会都开始担心,今年全年的出口量可能都够不上 750 万吨。 要知道泰国好多农民都是靠种水稻过日子的,出口一降,农户的收入马上就受影响,这时候中国的采购订单,对他们来说就是 “及时雨”。 估计有人会犯嘀咕:这里头会不会有猫腻啊?比如泰国把别的国家的大米换个包装,就当自己的卖给咱们? 其实这事儿根本行不通。每种大米都有自己的 “身份证”,就说泰国香米,主要是茉莉香米那个品种,米粒又细又长,煮好之后有股特别的香味,跟越南米、印度米的口感差得很明显。 更关键的是,咱们海关这边有套严丝合缝的原产地鉴定法子,从稻谷生长时土壤里留下的成分残留,到加工过程中形成的特有痕迹,都能精准查到源头。 而且中泰早就搞了农产品贸易溯源合作,每一批出口到中国的大米,都有清清楚楚的种植、加工记录,想蒙混过关根本没门儿。 从贸易结构上分析,这笔采购也符合两国长期合作的逻辑。2024 年咱们从泰国进口的 47 万吨大米里,有 64% 都是精米,平均价格到了 5028 元一吨,比从缅甸、巴基斯坦进口的碎米价格高出一大截。 这就能看出来,泰国大米主要是满足咱们国内高端消费市场的需求 —— 比如有人就偏爱泰国香米的口感,愿意为这个品质买单。 而泰国对中国市场的依赖度也在慢慢提高,2024 年中国已经是泰国大米的前三大买家之一,这次 50 万吨的采购量,比 2024 年一整年的进口量还多了 6%,能直接帮泰国缓解大米库存的压力。 还有个更值得关注的点,这背后其实藏着中泰农业合作的深层布局。 2025 年刚好是中泰建交 50 年,这些年两国在农产品贸易上的互动越来越多,从之前 “荔枝换榴莲” 的甜蜜贸易,到现在大米这种主粮的稳定采购,已经形成了互补共赢的格局。 而且靠着 RCEP 的政策红利,中泰之间的粮食贸易流程更顺,关税成本也更低,这都为以后更多的合作打下了基础。 从中国的角度看,这笔采购也是粮食储备多元化的重要一步。虽说咱们国内主粮自给率挺高,但通过从泰国、缅甸、越南等好几个国家进口,能避免太依赖某一个国家的风险。 就像 2025 年 1 到 8 月,咱们总共进口了 204 万吨大米,这里面泰国、缅甸、越南的份额差不多各占三分之一,这种分散的进口方式,能更好地应对国际粮食市场的起起落落,保障国内的粮食安全。 总的说下来,这 50 万吨泰国大米的采购,既不是瞎进口,也不是碰巧的交易,而是跟着市场价格变化、品种需求互补还有双边合作基础来的理性选择。 对泰国农民来说,这能稳住他们的收入;对咱们中国消费者来说,能吃到好品质的泰国香米;对两国的贸易来说,更是加深合作的证明 —— 妥妥的是一笔多方都能受益的好交易。