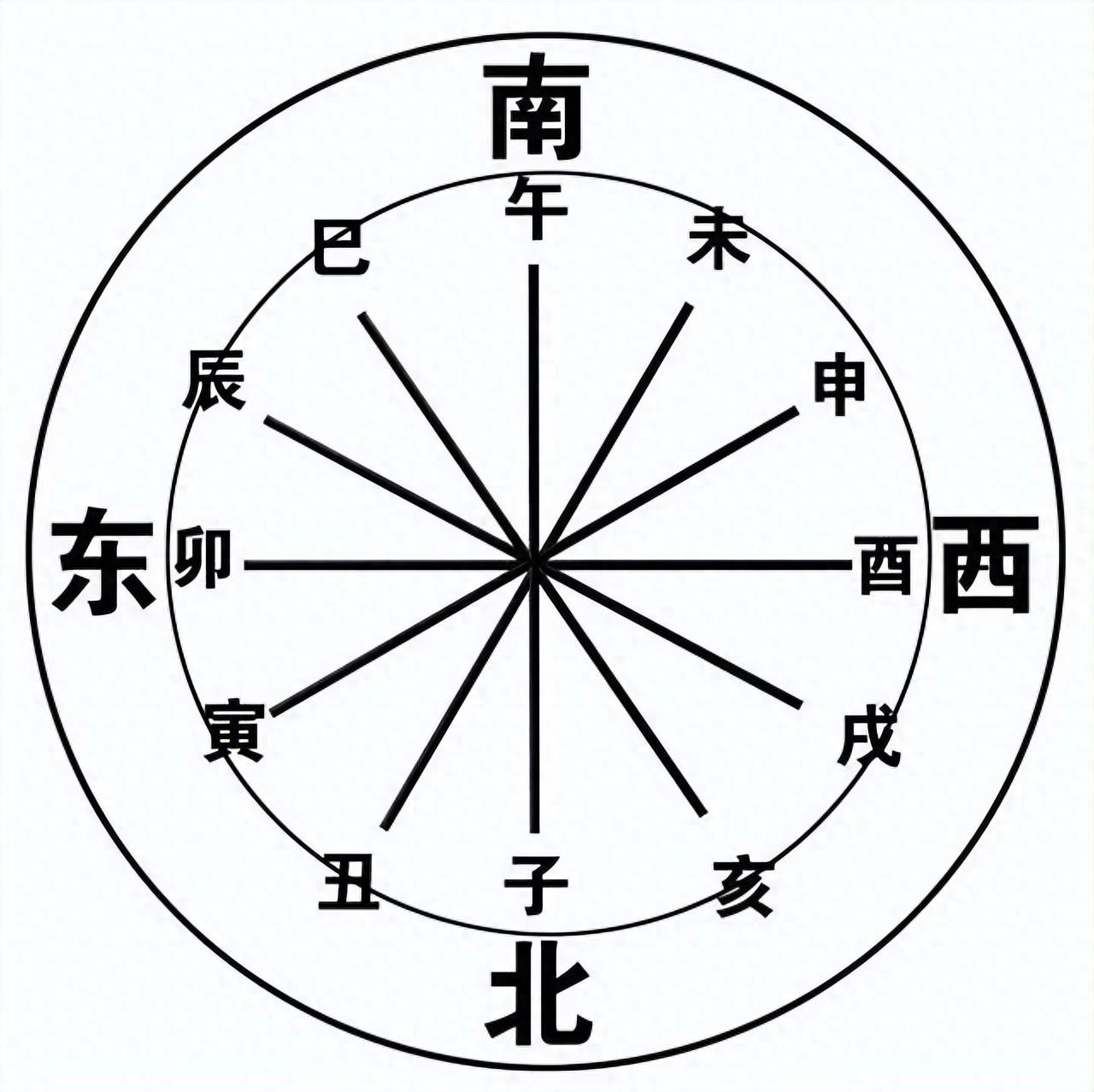

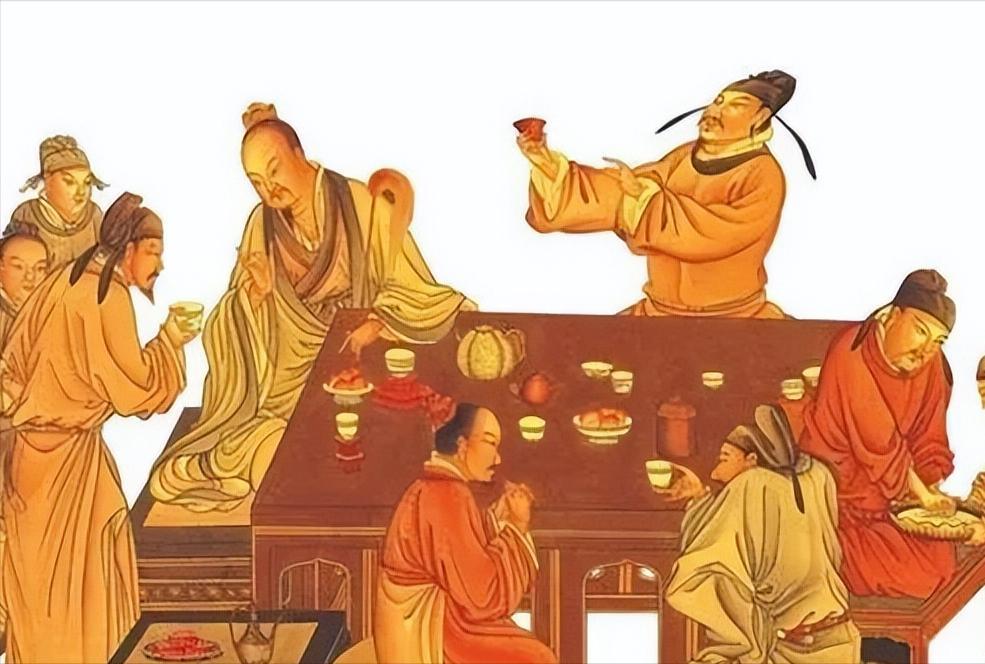

为什么打败仗叫“败北”,请人吃饭叫“做东”,死了却叫“归西”? 饭桌上总有“做东”的人,电视剧情节里常有“归西”的台词,体育赛事评论时还会提到“败北”。这些词说起来没什么技术含量,大家信手拈来,背后却藏着中国人几千年流动的历史逻辑。 “败北”这个词听起来是输掉战争,实际上包含了古人对权力地位的敏感。项羽自信满满地说自己“未尝败北”,最后却在乌江自刎,背对江水,硬是不肯给刘邦“败北”的机会。这里的“北”可不是指北方地理意义上的方向,而是象征着背对胜利、承认失败。 往深里挖,“北”字甲骨文里本就是两个人背对背,相互分离的形象。古人讲究“南面称王”,皇帝、诸侯都得面朝南坐,面朝北的都是听命的人。这样一来,打了败仗,士兵掉头跑,背对敌人,等于放下了尊严,把自己摆到卑微的位置。 春秋战国时,临阵逃跑会牵连全家,商鞅变法时,军中“连坐”,一个人跑,全队遭殃。军纪严明,逃兵不仅丢人,还要付出惨烈代价。士兵们心知肚明,败北意味着身份逆转,地位一落千丈。 即便是后来的王朝,也把“北”当成低位,朝堂上大臣永远站在北面,皇帝朝南称尊。这种空间分配,其实一直在悄悄影响人们对输赢、上下的心理预期。败北就是背对胜利,权力的牌面瞬间揭穿,输了就要认命。 “做东”这个词,现在听着好像只是请客吃饭的客套,其实它的根子在于古代人对方位的讲究。现代社交,谁坐主位,谁买单,谁是东道主,都和“东”有关系。最早的“东道主”出现在春秋时期。郑国在秦国以东,秦军入侵,郑国表态说“愿为东道主”,意思是我来招待,给你们照应。 东边在古人心里是主位,肩负责任,安排一切。接着,古代住宅布局,主人总坐东边,客人坐西边。宴会厅里,主位朝东,客位朝西,这套规矩一直延续下来,谁请客谁做东,谁是主心骨一目了然。 项羽“鸿门宴”上,东面坐的就是项羽和项伯,主场气势拉满。刘邦坐北面,低调得很,生怕引起项羽的警觉。场面上的座次,就是权力与心机的对决。 到了汉代,《白虎通义》又把“东”和五行、德行挂钩,东属木,生发万物,象征生机和责任。做东就不是普通的请客吃饭,是全场的总导演,要保障流程顺利,气氛融洽。谁坐东边,谁就得担起责任。现代饭局,做东的人要负责点菜、买单,老传统根植在每个细节里。 死了为什么不叫归东、归南呢?佛教传入中国之前,死后去哪儿众说纷纭。有人说魂归泰山,有人说下黄泉。后来佛教来了,讲究“西方极乐世界”,那里没有痛苦,只有清净。 佛教传到东汉,阿弥陀佛的净土设在西方,大批信众开始信仰死后可以“往生西方”,找到了精神归宿。这个信仰深入人心,尤其是唐代善导大师推广净土宗,念佛就可以“归西”,百姓觉得死后有个好去处,心理负担小了很多。 “归西”成了死亡的温和说法,不再直接让人恐惧。宋元以后,普通人也开始用这个词。白话小说、民间故事里,“归西”成了常见的说法。即便如此,老百姓也没完全丢掉原有观念,道教讲仙去,民间祭祀自有一套。佛教的“归西”只是在众多表达里占了主流地位。中原大地,生死观念被不断融合,新说法和旧传统交错,形成独特的文化样貌。 这些方位词不只是随口一说,更像是中国人认知世界的指南针。说“败北”,其实是在复刻古代权力结构的等级感。谁转身,谁低头,早就有了规矩。做东,就是在饭桌上重演主人的担当。谁请客,谁负责,社会关系被空间化了。 归西,则是对死亡的另一种诗意表达,把恐惧转化成希望,把终点变成归宿。这些词的背后,是中国人对权力、礼仪、信仰的细腻体察和深度思考。 从帝王南面坐天下,到百姓做东请客,再到归西寄托来世,每一步都在空间上做了精密的社会分工。这种分工不仅仅反映在建筑布局里,更体现在每个人的行为习惯、思维方式中。 参考资料: 中华网:宴会必修课——中国宴席礼仪