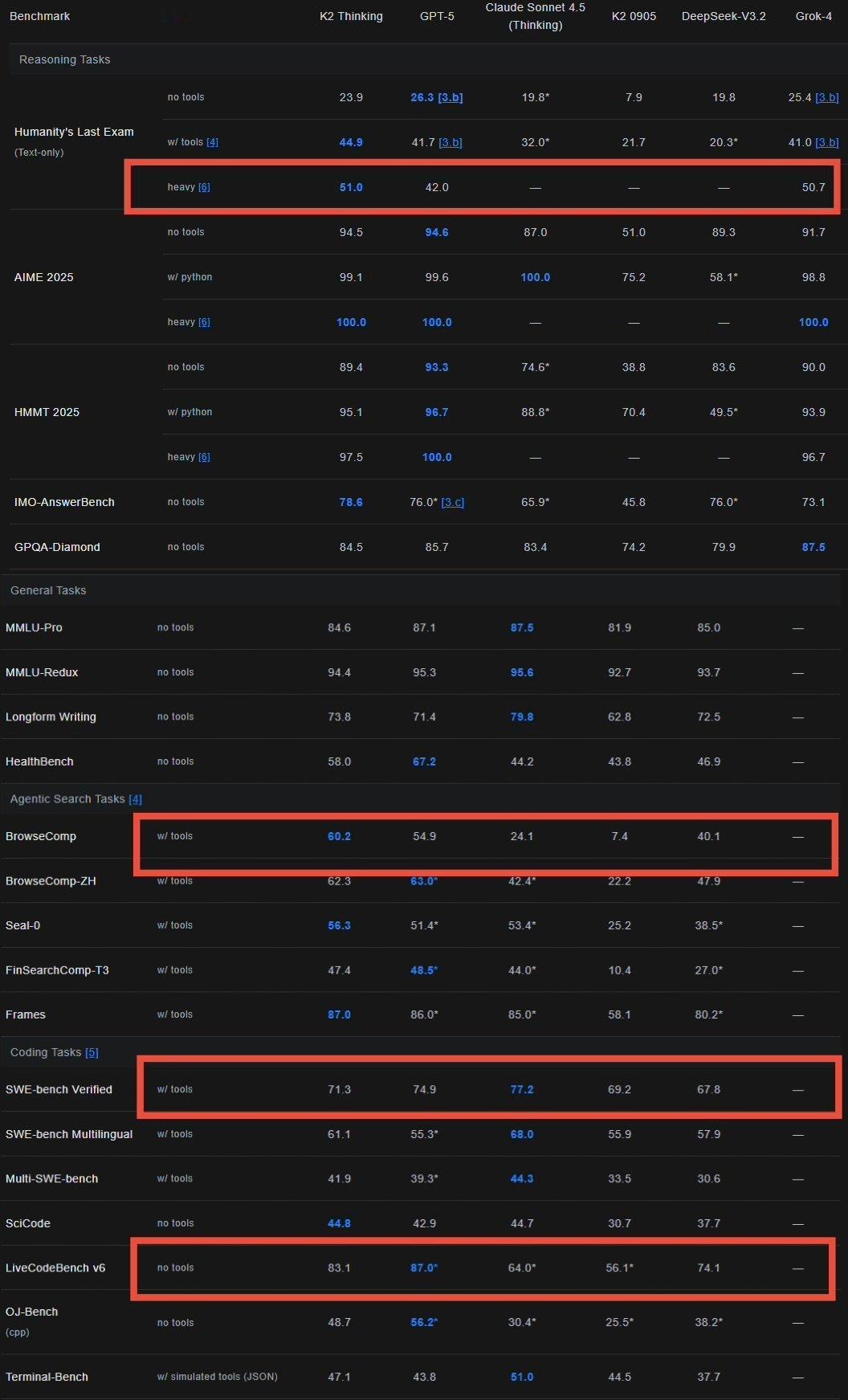

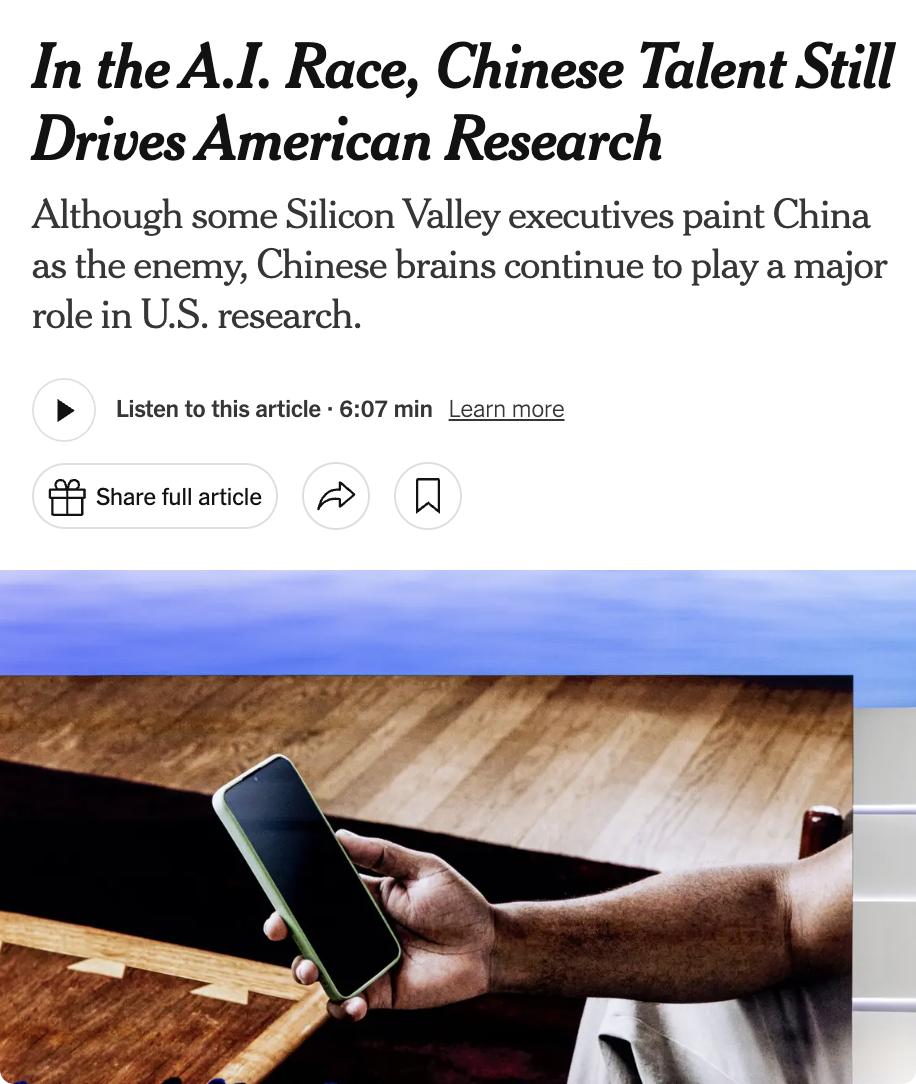

《当AI的“电荒”遇上新能源的“过剩”:一场史诗级的市场耦合》就在不久前,世界还在用一种忧虑的眼光,审视着东方大国那如同巨兽般的新能源产能。一种普遍的焦虑在弥漫:如此海量的产品,巨大的产能市场如何消化。然而,命运的齿轮悄然转动。拯救并非来自预期的绿色补贴或传统市场,而是来自一个看似毫不相干的维度——由美国科技巨头掀起的、对算力贪婪到极致的AI战争。这场战争的前线,是遍布全球的数据中心。它们不再是安静的机房,而是轰鸣的“数字熔炉”,每时每刻都在疯狂燃烧着兆瓦级的电力。OpenAI的CEO萨姆·奥特曼曾直言:“AI的尽头,是能源。”他道破了这场革命最残酷的底层逻辑:未来的AI,不拼算法,而拼“电法”。当科技巨头的智囊们绘制未来的能源地图时,他们绝望地发现,传统电网既昂贵又脆弱,根本无法喂养这头名为“人工智能”的电力饕餮。唯一的生路,指向了廉价、可持续且可分布式部署的新能源。于是,戏剧性的一幕发生了:GPU的“食欲”,成了光伏板的“订单”。 为训练下一个GPT模型,科技巨头们不得不斥巨资在荒漠中建设庞大的太阳能农场。东方的生产线,意外地成为了AI世界的“军火库”。算法的“不稳定”,催生了电池的“刚性需求”。 太阳能与风能是间歇性的,但AI的运算绝不能中断。这时,来自东方的、成本已被打到极致的锂电池,成了唯一的“稳定器”。这些巨大的储能柜,如同给数字文明配备了“充电宝”。这并非一场计划中的援救,而是一场基于硬核需求的“史诗级邂逅”。人工智能(AI)对能量的原始渴望,恰好消化了新能源在绿色转型中产生的过剩焦虑。最终,故事的反转超出了所有预言家的想象:拯救东方新能源巨轮的,不是风,不是光,而是来自数据洪流深处,那一声最原始的呐喊——“我要用电!”