一位美国华人表示,中国的手机支付是最傻的事情,每次都需要掏出手机扫码,输入密码才能够正常支付,哪像在美国拿出信用卡碰一下就可以了。 近期,一位长期定居美国的华人对中国手机支付的吐槽在网络引发热议。 在他的描述中,“掏手机、扫码、输密码”的流程繁琐冗余,远不及美国信用卡“碰一下”的支付体验便捷,甚至直言这种支付方式“最傻”。 这场看似简单的体验之争,实则折射出中美两种支付生态在不同社会土壤中生长出的差异,而“傻”与“便捷”的评判背后,更藏着对支付本质的不同理解。 支付的核心价值,从来不是步骤的多与少,而是能否在特定社会场景中,实现对绝大多数人的无差别适配。 那位华人眼中“繁琐”的扫码支付,在中国却有着难以替代的生存根基。 央行2025年发布的数据显示,中国移动支付渗透率已达86%,覆盖超10亿用户,其中不仅有熟练操作智能设备的年轻人。 更包括数百万农村小商贩、山区农户等此前被传统金融体系边缘化的群体。 对于云南山区卖野菜的农户、城市街头卖烤红薯的摊贩而言,一张打印成本不足1元的二维码,无需专业培训、无需购置昂贵的POS机。 更无需承担美国商户普遍面临的2%-3%信用卡手续费,就能轻松接入现代支付体系。 这种零门槛的适配性,让支付突破了设备、技能、成本的限制,渗透到中国社会的每一个毛细血管。 反观美国的“碰一下”支付,其便捷性建立在成熟却固化的信用卡生态之上。 经过半个多世纪的发展,Visa、万事达等卡组织构建的清算网络已深入美国社会肌理,80%以上的成年人持有信用卡。 且信用记录直接与贷款、租房、就业等核心生活场景绑定,信用卡早已超越支付工具的属性,成为社会信用体系的重要载体。 这种成熟度让“碰一下”的NFC支付顺理成章,但也带来了难以规避的短板。 美国全国零售联合会的数据显示,2024年美国零售商因信用卡手续费损失超1100亿美元,高额成本迫使许多中小商户设置10美元以上的最低消费门槛,甚至拒绝小额刷卡。 这两种支付方式的差异,本质是不同发展路径与社会需求的必然结果。 中国并未经历信用卡普及的阶段,而是在移动互联网爆发期直接跳过传统支付模式,走出了一条以第三方支付平台为核心的创新之路。 中国电信的数据显示,截至2025年6月,中国移动网络覆盖率达99.3%。 哪怕是西藏阿里、青海玉树等偏远地区,也能实现信号全覆盖,这种基础设施优势为扫码支付提供了肥沃的生长土壤。 更重要的是,中国手机支付早已解决了“步骤繁琐”的痛点:小额免密功能已成为行业标配,用户开启后500元以内交易无需输入密码,扫码后瞬间到账,速度并不逊色于“碰一下”。 如今,中国手机支付的包容性正在被全球市场验证。 随着跨境支付体系的不断完善,30亿张万事达卡可直接绑定支付宝、微信支付,境外游客无需额外开通服务即可扫码消费。 2025年上半年超1000万入境人士使用中国移动支付,交易金额同比增长149%。 这种兼容并非单向输出,而是构建起一个“谁都能用”的支付网络,印证了其适配不同群体、不同场景的核心优势。 那位华人的吐槽,本质上是用一种熟悉的生活经验丈量另一种截然不同的支付生态。 就像用惯了刀叉的人或许会觉得筷子操作复杂,却忽略了筷子在夹取不同食材时的灵活适配;习惯了信用卡的人可能难以理解扫码支付的价值,却没看到它为普通人带来的金融普惠。 支付方式本无优劣之分,美国的“碰一下”适配了其成熟的信用体系与消费习惯。 中国的扫码支付则契合了海量中小商户与下沉市场的需求,让几亿人轻松跨过“用卡门槛”,享受数字经济的红利。 从山区农户的野菜摊到跨境出行的游客,从城市白领的日常消费到农村老人的生活缴费,支付的终极意义从来不是追求技术的炫酷或步骤的极简,而是实现“无死角适配”。 让不同群体、不同场景都能找到便捷、安全、低成本的支付解决方案。 中国手机支付的“扫码”动作,看似比“碰一下”多了一步,实则多了一份对普通人的关照,多了一种对复杂社会场景的包容。 这场关于“傻不傻”的争论,最终指向一个简单的真理:真正先进的支付体系,不是强迫所有人适应一种模式,而是让模式适应人。 当支付不再成为障碍,当每一个普通人都能轻松参与到经济活动中,这种“适配与包容”才是最珍贵的创新。 而这,正是中国手机支付能领跑全球的核心密码,也是其超越“便捷”本身的深层价值。

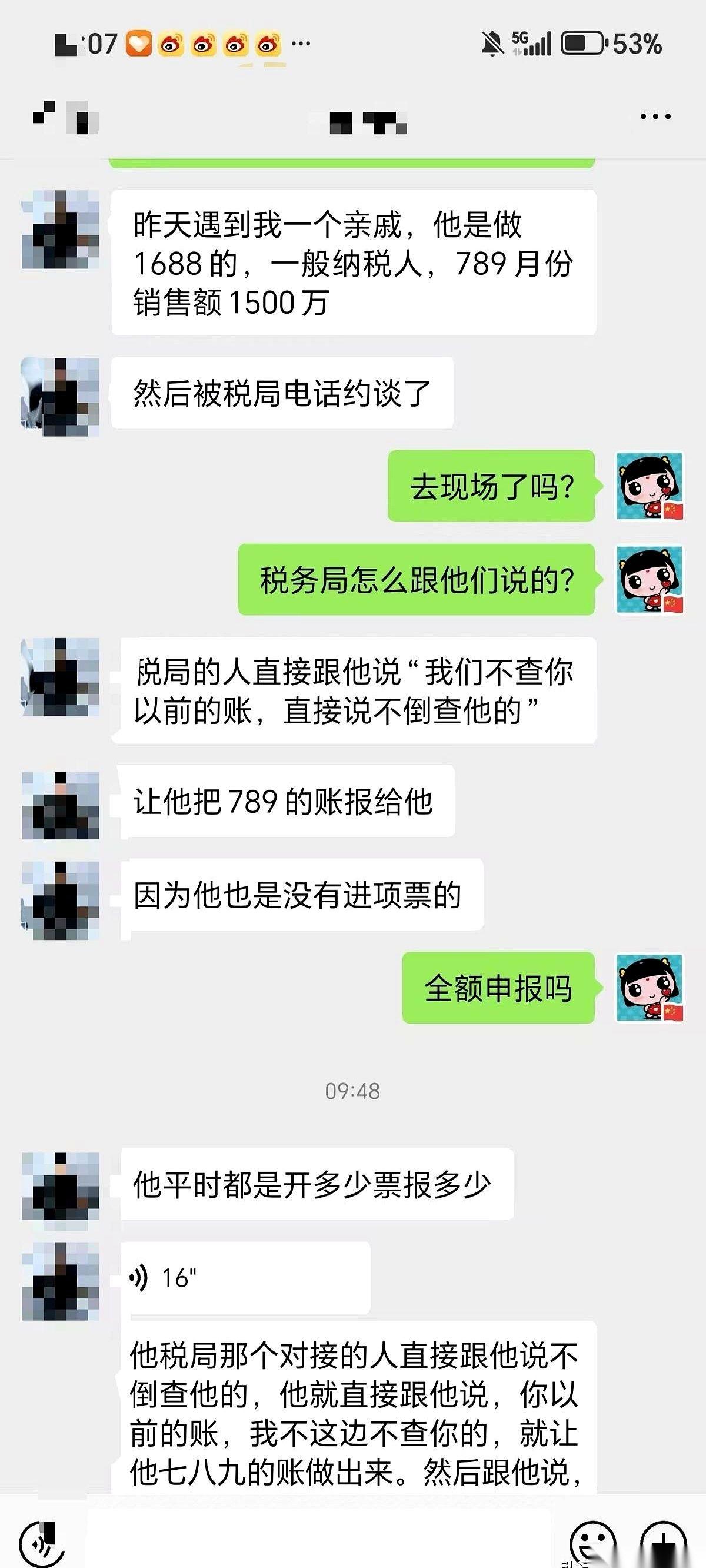

用户10xxx20

不要以为是华人就比我们优越!现在的中国不是100年前的中国了!身为中国人我感到骄傲!打倒卖国贼!打死日本鬼子!

烟雨剑

不喜欢电子支付,只用现金。

哇哦

你可以选择刷脸 也可以选择免密码制度,拿出手机和拿出你的卡不都是一个动作吗?

三观很正的吐槽怪

一机在手,说走就走!免去了刷卡,带钱包,找零钱,带公交卡,买地铁票等诸多麻烦!而且大多数小偷都失业了!