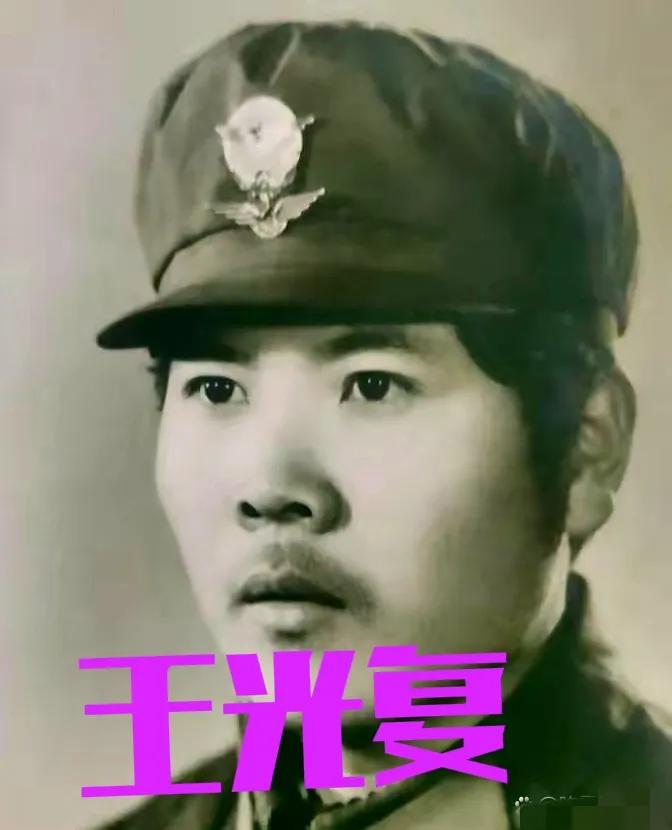

1944年,飞行员王光复炸毁日军军列后,按照路线返航,谁知,竟意外发现荆门机场有敌机降落。紧要关头,他选择出击并击落“三架半”敌机…… 1944年那天傍晚,一个油快烧干、子弹只剩半舱的年轻飞行员,居然敢一个人闯进日军机场,把敌机打得像摁了暂停键一样动弹不得。 说实话,以那时候中国空军的处境,谁都不会怪他飞回去。 任务已经完成,军列炸了,命保住了,就是胜利。 可真正的转折,发生在他从云层缝隙里看下去的那一眼,跑道上正排着几架日军飞机,像准备参加合影一样整整齐齐。 机翼上的标志在夕阳里亮得扎眼,他那一瞬间像被点着了心火,脑子里只有一个念头:撞见了,还放他们走?那不是开玩笑吗? 于是他直接把方向舵往下一压,战机像一头被惹怒的野兽扎向地面。 没有无线电指挥,没有僚机护航,没有人知道他要干什么,连他自己都没时间想清楚,只跟着心里那口气往前冲。 第一架敌机刚停下,还没等机组人员解开安全带,天上就落下来一串子弹,像把整筐钢珠倒在金属板上。 敌机发动机先冒烟,再喷火,最后轰地一声炸开,地勤人员吓得四散奔逃。 第二架试图拉升,想逃离这片混乱。 可王光复已经把速度推到极限,提前卡住角度,一点点缩近距离。 发动机挨了他几发点射,像被抽掉骨头一样歪下去,最后直接撞在机场外的土坡上。 可真正的危险,却从这时候才开始。 他机舱里亮起油料报警灯,机枪卡壳,高射炮也开始密集开火。 换个人恐怕会立刻拉升脱离战场,毕竟再拼下去就是把命往炮口上送。 但他像是压根没听见警告一样,一边躲炮火一边徒手掰机枪的卡链,硬是让那铁疙瘩继续工作。 第三架敌机想往跑道另一头滑行,试图绕开战场。 他抓住机会俯冲下来,贴着地皮扫过去,直接把敌机的机翼打断,像折了一只鸟的翅膀。 那架飞机拖着黑烟一路滑出去,摔得稀碎。 最后那“半架”,更像电影里的桥段。第四架日军飞机掉头想逃,他明知道自己油量不够了,还咬住尾巴不放。 最终,一发子弹打中了尾翼,让敌机勉强飞走,却再也无法返航。 后来调查证实,那架飞机果然途中坠毁,所以大家才把这叫“三架半”。 外人听着惊险,可他事后回忆时只说了一句: 那天看到他们降落,我就觉得不能让他们安稳坐下来。 别人懂不懂都无所谓,我心里不允许。 你说他鲁莽,可在那种年代,不是鲁莽撑起了天空,而是有人宁愿拿命去赌,也不想让敌人舒服。 在那时的中国空军里,没有人是“想活着回来”的飞法,而是“尽力让国家多喘一口气”的飞法。 那代飞行员很多都有机会留在国外,不会挨饿、不用冒险,可他们偏偏都回来了。 有的人坐轮船回来,有的人揣着从学校辞掉的助教聘书回来,有的人带着父母的反对也要回来。 回来之后,他们面对的不是欢呼,而是一架架快飞不动的战机、一场场必输的对拼,还有一次次不确定能不能回来的起飞。 王光复之所以能创造“三架半”,不是因为他天赋异禀,而是因为他骨子里认定:这片天空不能让敌人说来就来说走就走。 哪怕只剩半罐油、半条命,也得往前冲。 我们今天看这些故事,常常把注意力放在那些耀眼的战果上,可真正让人心里发酸的,是他们从来没把“活着回去”当成理所当然。 他们飞行,既不是为了荣誉,也不是为了被记录,而是为了一个简单得不能再简单的想法:国家不能没人守。 那一天,他一个人扛起了本该由一个中队去做的事。 他不是为了成为英雄,而是因为他觉得自己必须做点什么。 所以我们回望这段历史时,不只是看见了一个年轻飞行员的孤勇,更应该看见: 正是无数像他这样把命硬往前推的人,才把这个国家从深渊里一点点拉了回来。