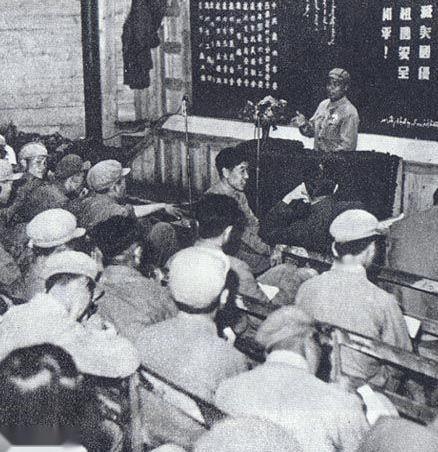

美国战败后,美国报社采访麦克阿瑟,问他对上甘岭印象最深的人,没想到他破口大骂:“高守余就是个杀人魔王!他绝对跟美国有仇!” 高守余,一个来自山东的农家汉子,在那个年代,他的人生剧本不是什么宏大叙事,而是最朴素的:不愿被欺负,想做个顶用的汉子。他小时候挨过地主欺负,亲眼看着母亲在日军刺刀下瑟瑟发抖,心里早就憋着一股劲:凭什么要一直被欺负?这种“憋屈”,就是他参军的全部动力。 他不是那种天天喊口号的“呐喊哥”,更多时候是闷头干活。参军时,他带着堂弟高守德一起去了,老母亲哭得饭都吃不下。但兄弟俩在破门板前相对半天,挤出来的只是带着点少年意气的誓言——“咱不能老这么憋着,总得拼一把。” 真正让高守余“一战成魔”的,是在上甘岭战役。 上甘岭,中美公认的“绞肉机”。这场持续了43天的战役中,志愿军顶着美军190万发炮弹和5000多枚航空炸弹,硬是击退了敌人超过900次的冲锋。 高守余的名字,与6号阵地紧紧地绑在了一起。 当时,高守余所在的班趁着夜色夺回了6号阵地,可代价是惨重的。一番恶战后,阵地上只剩下高守余一人独守。天亮之后,他没有等来增援,等到的却是美军如潮水般的反扑。 敌人用密集的炮火切断了志愿军所有驰援的可能,也就是说,他成了孤岛上的一个人。 那一天一夜,简直是人类意志的极限挑战。 独挡六次冲锋: 美军以为,经过炮火洗礼的阵地,顶多剩下一两个奄奄一息的伤兵。没想到,高守余硬是凭着手里的手榴弹、爆破筒,独自一人击退了敌人六次规模各异的冲锋。 歼敌数字的震撼: 战后统计,他一个人在这场战斗中,歼敌120人。这个数字,颠覆了麦克阿瑟等人对人类极限的常规认知。 一个美国中尉在回忆录里写道:“整个下午我们都被一个死人坑和偶尔喷发的机枪卡住,他像几个影子在泥巴地里转,子弹像长了眼一样准。”他根本不相信这是一个人做到的,觉得高守余就是一群人。 麦克阿瑟那句“他绝对跟美国有仇”,其实一语中的。高守余的仇,不是私人恩怨,而是最深沉的国恨家仇。 战争的残酷,不光是子弹横飞,更是骨肉分离。在独守阵地前不久,高守余的堂弟高守德——那个当年跟他一起许下“拼一把”誓言的兄弟,在山头被弹片削成两截,临终前喊的最后一句是:“哥,守住。” “守住”,成了高守余的信仰。 他像挖地瓜一样趴在土窝里,不是为了自己活,他是替兄弟守着这个阵地,替死去的战友完成他们没走完的路。等到增援队伍赶到时,他半边身子烧焦,非常安静,背囊里还揣着弟弟的空弹匣。 所以,他每一次投掷手榴弹,每一次扣动扳机,都带着替兄弟报仇的愤怒,带着替老百姓守住不被欺负的决心。这股“替弟弟活”的执念,让他突破了肉体的极限,成了美军眼中的“杀人魔王”。 你看,美国人爱拍英雄电影,可我们的英雄不是靠漫画里来的超能力,而是靠一条命跟炮火斗。在最寒冷的冬天,在最绝望的阵地上,支撑高守余的,是心里那点傻气儿,相信自己必须守住的“自己的阵地”。 战后,中国人民志愿军总部授予高守余“孤胆英雄”称号,荣立一等功。可美国媒体的报道就完全是另一个画风了,他们直接以《“杀人魔王”高守余》为题进行头版报道。 麦克阿瑟的咆哮,恰恰证明了高守余的伟大。他让傲慢的美军第一次意识到了“东方士兵的心理穿透力超乎想象”——换句话说,他让对手信服了中国人的狠劲和意志力。 但高守余回国后呢?他没有摆过什么“战神”架子,没有说多少华丽的漂亮话。他先是去了福州军区搞训练,后来复员回到老家,谁家水井渗水,他第一个跳下去修。 他谦虚地说:“仗是大家一起打的,别的兄弟如果还在,肯定比我强。”他每年清明祭祖,都要先去烈士陵园给弟弟和战友们摆上两根烟、一块花生糖,坐在空院子直到天黑。 隔壁老太太说他傻,他低头捻着烟卷:“当年在朝鲜,我弟拿命换我一个‘守’字,我现在是替他活。” 你看,这就是我们真正的英雄。他们把青春按进战壕,换回了一个能站着说话的中国。但他们不是“神”,他们是从泥巴地里蹿出来的普通人,他们用最朴素的信念,完成了最不可思议的奇迹。 这场战争,为中国带来了长远的战略影响。基辛格在《论中国》中写道:“朝鲜战争确立了新生的中华人民共和国作为军事强国和亚洲革命中心的地位,建立了中国作为一个令人敬畏的对手的军事威信,在以后的几十年中,这一威信始终不坠。” 高守余们用血肉之躯,把美军钉在了597.9高地,让朝鲜半岛再没往北拱一步。他替弟弟守住了阵地,更替新中国守住了尊严。 这就是为什么麦克阿瑟会破口大骂——因为他面对的不是一支军队,而是无数个有着最朴素信仰的“高守余”,这股精神力量,是任何先进武器都无法摧毁的。