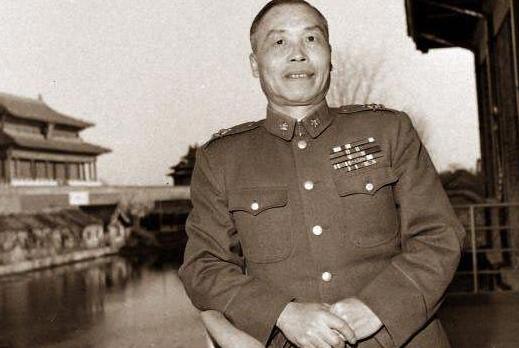

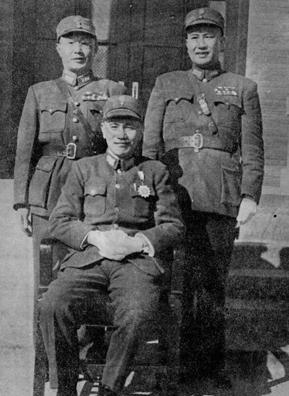

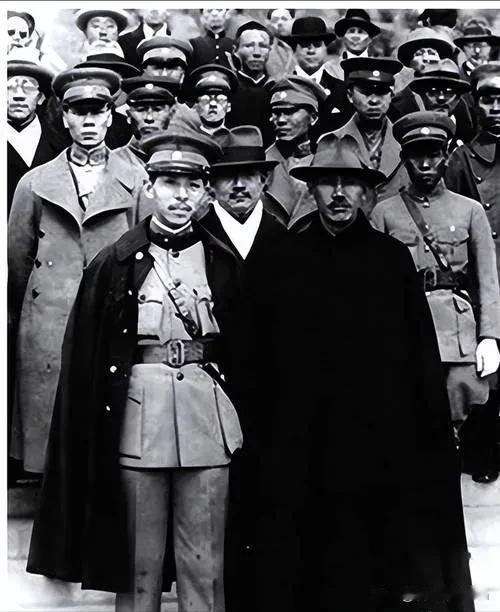

1969年1月30日,抗日爱国将领李宗仁去世,中央念在其过去的功绩,为他准备了规格极高的追悼会。 1891年,李宗仁出生在广西桂林一个清贫农家,19岁加入同盟会,22岁投身行伍,几十年的沉浮,他与白崇禧等人一同建立的桂系军阀,成为了民国政坛一股不可忽视的力量。 北伐战争时,李宗仁的桂系是主力,贺胜桥之战,他硬是打败了号称“常胜将军”的吴佩孚,名声大噪。可他的崛起之路,始终伴随着与蒋介石的反复联合与反对。他手腕够硬,靠着反复的政治跳跃,将自己的一亩三分地维护得铁桶一块。 说他“狠”,历史有据可查。可历史的另一面,是他铁血的抗日爱国情怀。 就是这样一个人物,前一刻是抗日民族英雄,后一刻又跟蒋介石联手“反共”,成了通缉名单上的“头号战犯”。他身上的复杂性,是那个大时代最真实的缩影。很多人以为,这样的角色,必然会是殊途同归的悲剧收场。然而,李宗仁的归宿,偏偏成为了新中国统战史上最精彩的一笔。 三大战役结束后,李宗仁曾短暂地担任过国民政府代总统,试图以“和谈”挽救败局,但大势已去。1949年底,他落魄离粤,最终漂泊到了美国。他为何不去台湾?因为他比白崇禧更清醒,不甘心做蒋介石的棋子,不愿被彻底架空。 流亡在外的日子,远没有表面上那么体面。在美国十多年,李宗仁靠积蓄和演讲稿费维持生活,但随着时间推移,支票本越来越薄。为了生活和医疗,他甚至开始变卖古玩传家宝。一个曾经呼风唤雨的大将军,在异国他乡的落寞,足以让人心酸。 直到1965年,转机来了。 此前,李宗仁曾通过他的旧部、已投身政协工作的程思远先生捎信,表示愿意以一批价值十一万美元的古玩“献礼”新中国,以此作为归国的台阶。 文物运到北京,专家一鉴定,结论很尴尬:真品寥寥,价值远低于报价。面对这样的局面,是清算旧账、让他难堪吗?新中国的胸襟,超出了所有人的预料。周恩来总理将鉴定结果呈报给毛主席。 毛主席听完,只淡淡一句:“给十二万,投石问路。” 这一句,体现了领袖的政治大智慧。文物真假在此时显得不再重要,政治才是货真价实的交换。这笔钱,既是李宗仁的“赎身费”,更是新中国递给流亡者的一份诚意满满的“通行证”。 1965年7月,李宗仁先生在周恩来的周密部署下,为避开冷战和台湾当局的耳目,悄然踏上回国之路。 7月18日清晨,当李宗仁踏上广州白云机场跑道,看到迎接的人群时,热泪盈眶。而接下来的待遇,更是高得让人意外。 飞机抵达上海,李宗仁夫妇和程思远下机,惊讶地发现,前来迎接的,竟是周恩来总理和陈毅副总理! 回到北京,周总理和彭真又在机场迎接。更具历史意义的是,毛泽东主席亲自在中南海会见了李宗仁。 两位曾经的“死对头”终于面对面。李宗仁有些忐忑,他一开口,就提到了两岸关系,认为蒋介石“决不肯放手”。 毛主席听完,哈哈大笑,指着李宗仁说了一句意味深长的话:“你中计了!” 李宗仁一愣。毛主席接着说:“蒋介石不是每天都要消灭我们共产党么?现在你李宗仁一回国,就落入了我们这些‘土匪的巢穴’,成了我们一条船上的人了。” 李宗仁瞬间明白了,也跟着大笑起来。这次会面,正式告别了昔日的战火与恩怨,标志着新政权真正的宽容和自信。 归国后,李宗仁亲眼看到了新中国的变化,去南方各地考察,参观鞍钢、见证三线建设。他甚至写信劝蒋介石“幡然醒悟”,回归祖国。 李宗仁的后半生,是顺应历史,做出个人选择的典范。他一生功过是非,自有后人评说。 然而,疾病的侵袭不可避免。1968年,他被查出癌症,病情迅速恶化。1969年1月30日,李宗仁病逝,享年78岁。临终前,他还牵挂着一件事,把自己珍藏了几十年的越南好酒,送给毛主席和周总理。 在李宗仁去世后,周总理亲自批阅了治丧事宜。他将主持葬礼的人选从“傅作义”改为“周恩来”,这一举动并非仅仅是表示哀悼,它更是对李宗仁归国选择的最高肯定。 此举无疑是向台海对岸和国际社会释放了一个极强的信号:新中国不是一个“清算旧账”的政权,对于像李宗仁这样跨越阵营、以民族大义为重的人,新中国会给予应有的历史地位和极高的尊重。 这意味着,无论过去有多少恩怨情仇,只要心向祖国统一,祖国的怀抱就永远敞开。 李宗仁的这次葬礼,是周恩来统战艺术的“点睛之笔”。在当时国际形势复杂、台海对峙紧张的背景下,一个前国民党代总统的丧事,成功地转化为一次政治宣言。它消解了党派隔阂,以最高规格的体面,向所有观望者展现了新中国的宽广胸襟和团结一切力量的决心。 可以说,李宗仁把一生写成了试卷,前半段跌宕起伏,功过难辨;后半段,他用“归来”二字收尾,而新中国则用“国葬”规格,给出了最终的批注。他将夕阳余晖留在了故土,实现了他作为一个中国人的最终选择和体面落幕。那一天,灵车缓缓驶出八宝山时,历史的重担似乎也随之轻盈了许多。