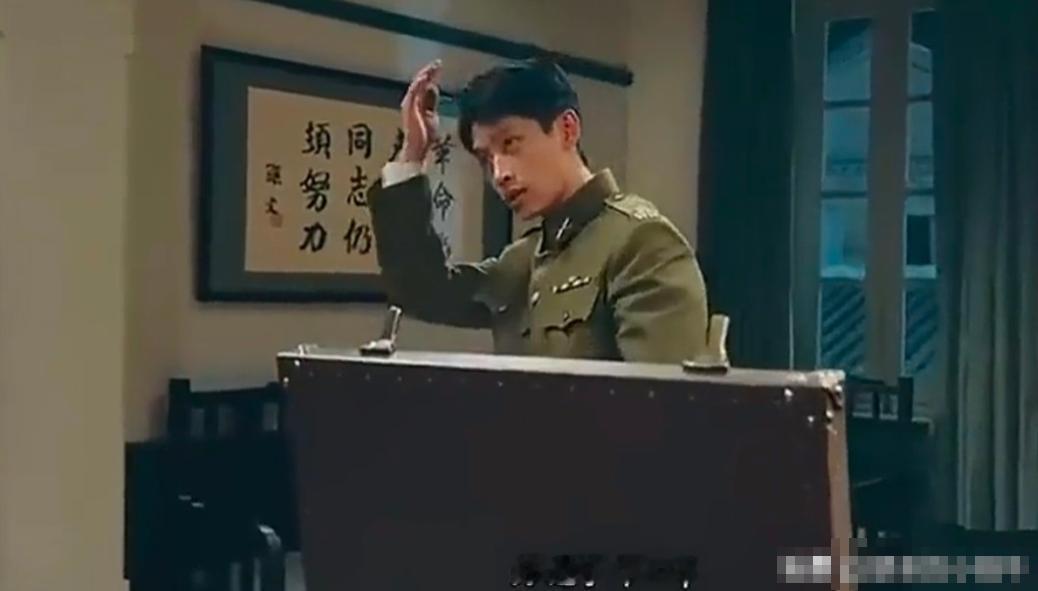

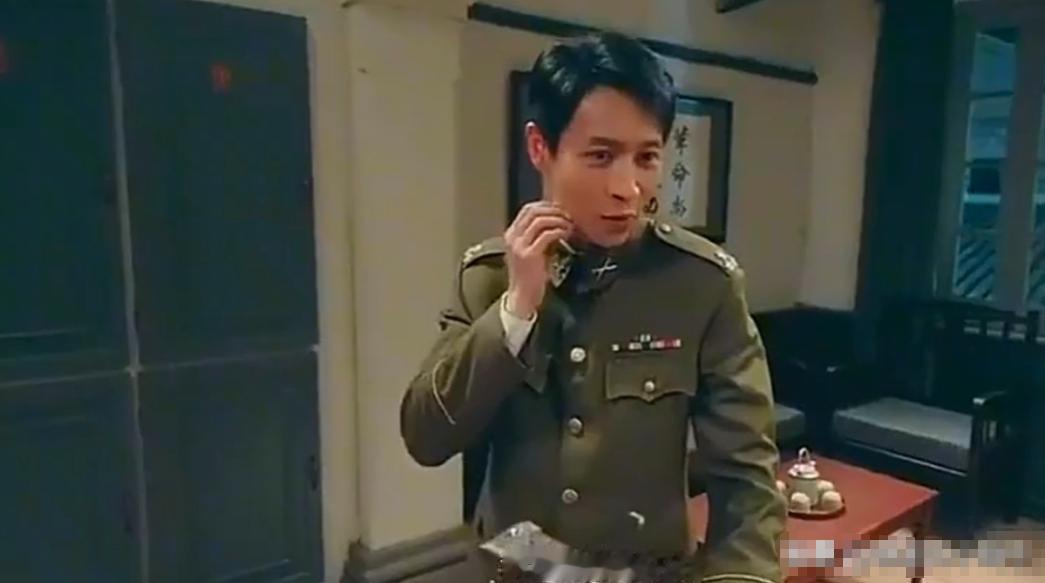

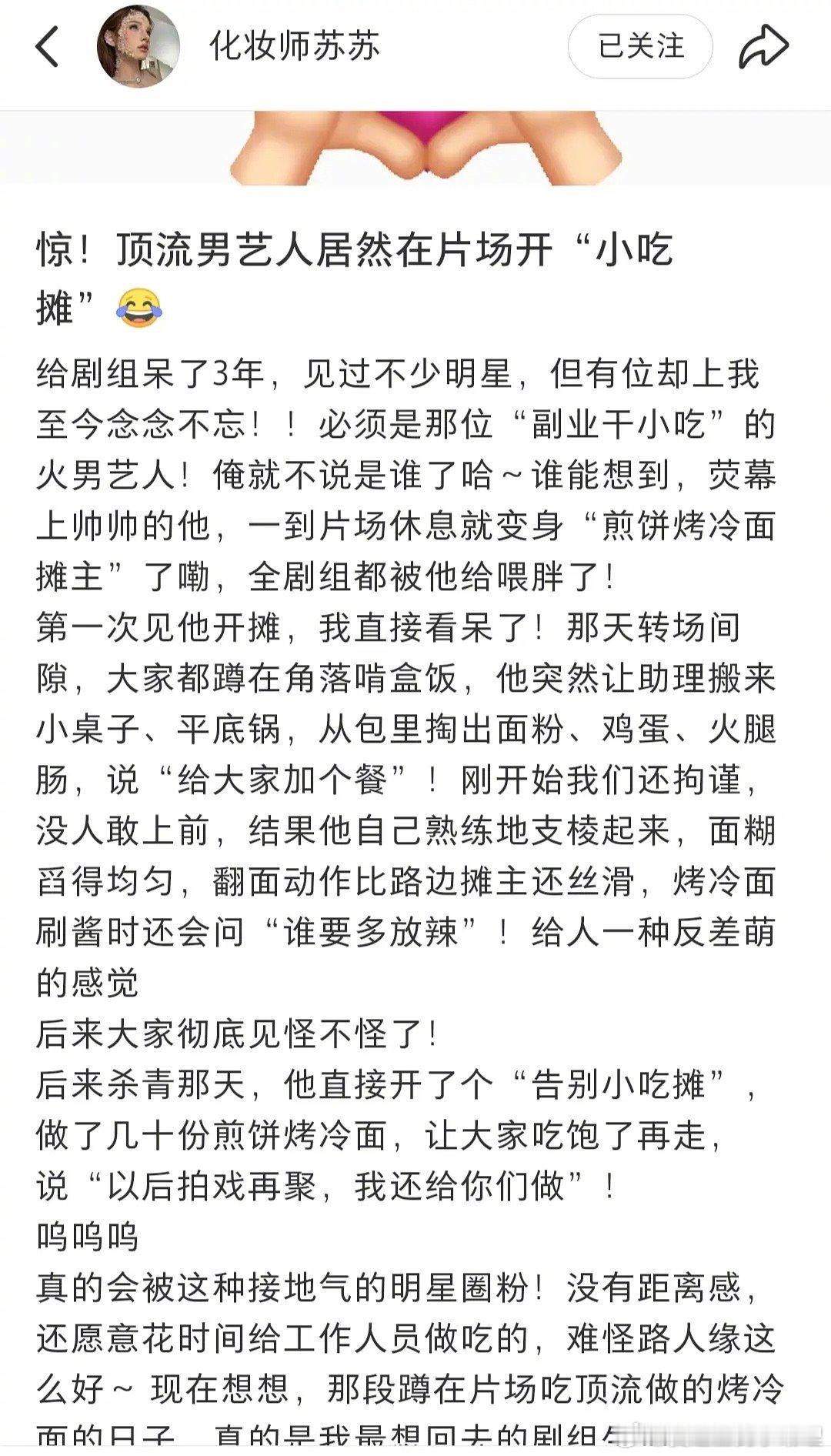

导演杨亚洲说:“在拍摄《沉默的荣耀》时,每次但凡有魏晨的戏,我们就得做好一遍又一遍拍的心理准备,说实话,以至于到最后,我们都有点‘不耐烦’了,但他总是乐此不疲。 “不耐烦”与“乐此不疲”,这组看似矛盾的表述,出自导演杨亚洲对《沉默的荣耀》主演魏晨的评价。 当这部谍战剧以80亿播放量霸屏,当聂曦这个英雄角色成为观众心中的“白月光”,人们才读懂这份“不耐烦”背后,藏着的不是抱怨,而是对一位演员极致较真的复杂敬意。 而魏晨的“乐此不疲”,则解锁了从偶像到实力派的转型密码,唯有用心,方能成事。 故事的起点,是一场近乎“不可能完成的任务”,《沉默的荣耀》开机前10天,原定饰演聂曦的演员因档期退出,这个分量极重的角色成了烫手山芋。 聂曦是吴石将军的核心副官,是“东海情报小组”的关键人物,既要演出地下工作者的隐忍,又要还原烈士的刚毅,多名知名演员因角色难度望而却步。 就在剧组焦头烂额时,魏晨主动找上门,只说了一个字:能,没人想到,这个偶像歌手出身的演员,会把“能”字做到极致。 为了贴合聂曦在狱中18天仅靠两碗稀饭维生的憔悴状态,他请德国营养师定制了二战战俘级别的低代谢餐单,每天摄入仅800大卡,无盐无糖,配合高强度运动。 108天里,他从142斤瘦到115斤,183cm的身高瘦得肋骨根根分明,像极了史料中描述的“风一吹就倒,却站得笔直”的地下工作者。 减重期间,他把体重秤搬到酒店走廊,每天凌晨四点裸称记录,手机相册里存满了一万三千字人物小传和九十段台北雨声白噪音,只为沉浸式代入角色。 这份较真,在拍摄现场更是被放大到极致,导演杨亚洲无数次在监视器后喊“过”,魏晨却总能找到不满意的地方。 要么是“台词咬字不够准”,要么是“微表情没到位”,甚至吃饭戏里,他都要较真筷子的拿取角度,坚持聂曦是左撇子。 最让人动容的是刑讯戏,为了追求真实的生理反应,他拒绝所有保护措施,让道具师用蘸了盐水的粗麻绳真绑实勒。 悬空吊起时,严重缺氧让他脖颈青筋暴起,现场收音师都能听到他濒临极限的心跳声。 一次拍摄中,他直接因体力不支晕了过去,被救下来睁开眼的第一句话,竟是眼皮刚才抖没抖?穿帮没有? 这场戏前后拍了八遍,他的胳膊被麻绳磨掉一块皮,血浆混着真血浸透囚服,化妆师哭到停不下来,他却笑着安慰“真血省钱,别浪费”。 剧组人员从最初的“有点顶不住”,到后来的默默配合,再到杀青时的集体敬佩,这份转变里,藏着对魏晨“自虐式”创作的认可。 魏晨的用心,不仅打动了剧组,更跨越时空触碰到了历史,聂曦烈士的后人探班时,盯着他的背影看了十秒就红了眼眶,说“太像我爷爷离家那天的模样”。 后来,家属捐出了家传的怀表,表盖内侧刻着“曦儿平安”,杀青那天,魏晨郑重地把怀表放进道具尸体的口袋,完成了一场跨越77年的时空交接。 剧集播出后,军事博物馆将他手抄的密码本放进台湾展厅。 北京西山的无名英雄纪念碑前,前来献花的年轻人络绎不绝,不少人带着他写的“宁默而死”手札,说“通过聂曦,我们终于读懂了先烈的牺牲”。 而这一切的背后,是魏晨毫不犹豫的取舍,拍摄期间,有卫视开出七位数酬劳邀请他参加跨年晚会,他的工作室直接回绝:“人在1949,回不来。” 他把手机屏保换成聂曦就义前的遗言,杀青后三个月仍有中度解离症状,听不得枪响,吃不下肉,却从未后悔。 正如他在采访中所说,演员不是变成谁,而是让谁借你回趟家,聂曦没跨到1950,我替他守岁,也替他让更多人记住那段历史。 如今再看杨亚洲导演的“不耐烦”,早已成了带着骄傲的调侃。 在流量当道、快餐式创作盛行的行业里,魏晨用最“笨”的方法证明:所谓演技,不过是把别人敷衍的细节做到极致。 所谓转型,不过是把别人舍不得的付出全部奉上,他的“乐此不疲”,不是固执,而是对角色的敬畏,对历史的尊重,对观众的负责。 从偶像歌手到实力派演员,从被质疑“演不好英雄”到成为行业标杆,魏晨的蜕变告诉我们:世界上没有一蹴而就的成功,只有用心做事的坚持。 当一个人愿意为一件事拼尽全力,愿意把时间、精力甚至健康都投入其中,自然能打破偏见,成就自己,也打动他人。 就像《沉默的荣耀》里的聂曦用生命守护信仰,魏晨用用心诠释角色,他们都在证明:用心做事,终会被时光看见,被人心铭记。