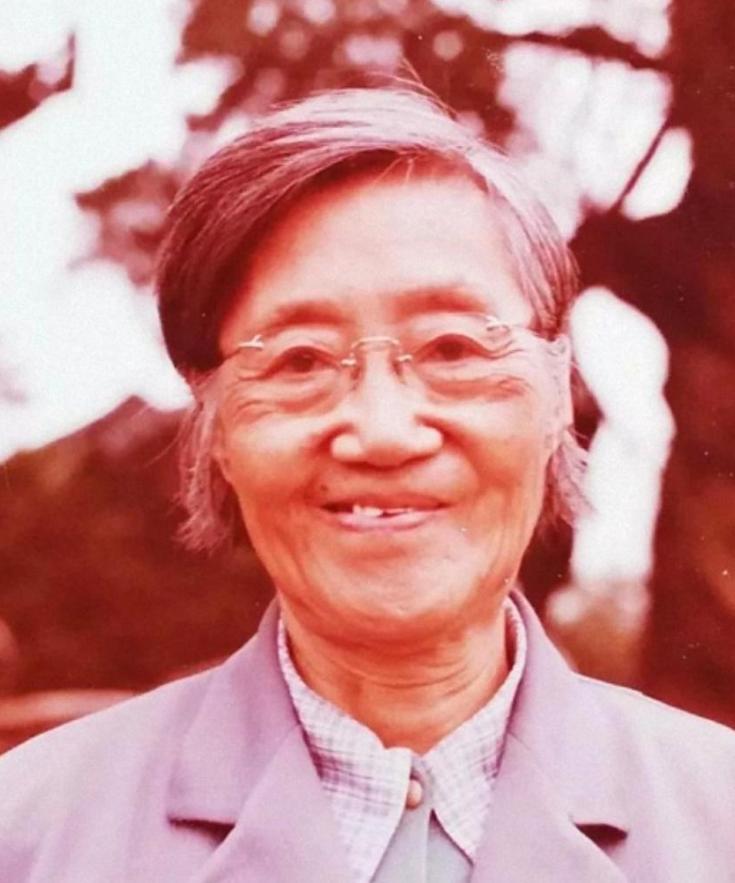

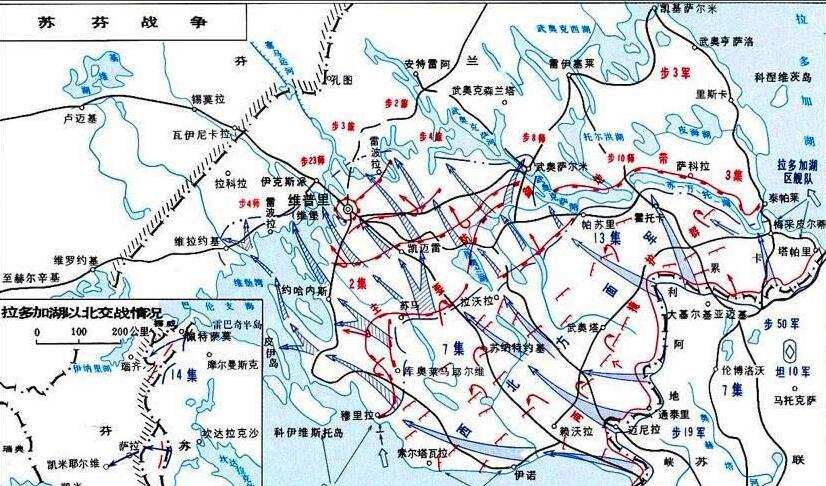

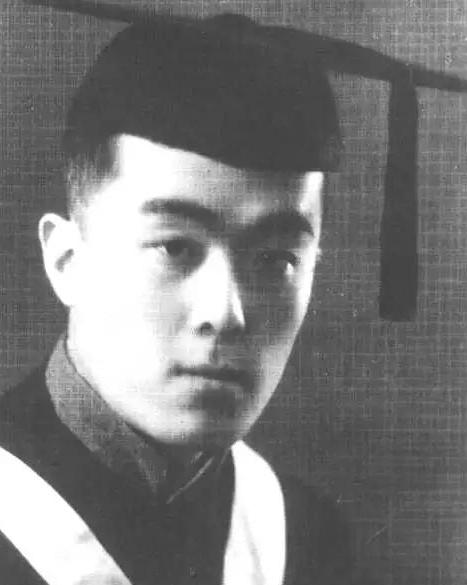

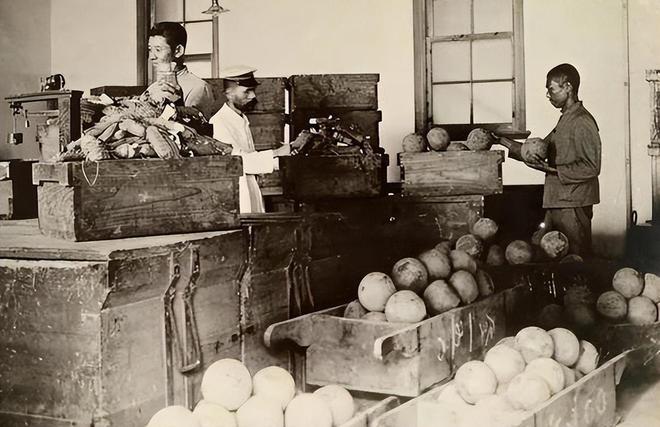

1960年,北大才女王承书留下一封信,便抛下丈夫孩子离开,从此杳无音讯。直到17年后,她顶着满头白发回来,孩子们抱着她失声痛哭:“母亲啊,这些年辛苦你了!你是我们的英雄!” 这个名字如果不看照片,绝大多数人会以为是位男士,王承书,名字是曾留学国外的博士父亲按儒家经典取的,出身名门,满身书卷气,可就是这样一位甚至可以说从小有些体弱的“大小姐”,硬是活成了一块沉默却坚硬的基石。 18岁考燕京大学物理系,全班唯一的女生,拿“金钥匙”奖、获“斐托斐”名誉学位,去美国密歇根大学深造,拿巴尔博奖学金,甚至被诺贝尔奖得主乌伦贝克视为极为看重的合作伙伴。 如果按照这个剧本走下去,世界物理学界早就多了一颗耀眼的明星,诺贝尔奖也并非遥不可及,但在王承书的人生字典里,“选择”从来不是为了利己,1956年正是国家一穷二白最需要人的时候,她把在美国唾手可得的荣华富贵和顶级科研环境抛在身后。 拖家带口回到了这个正待重建的家园,那句“我愿意”,成了她后半生重复最多次、分量却最重的承诺,回国刚没多久,日子稍微安稳点,钱三强就找上门了,国家要搞原子弹,铀同位素分离技术一片空白,需要人去填坑。 这意味着什,意味着她得放弃那个离诺奖一步之遥的专业,一切归零,从头学起,对于一个成熟的科学家,这种“自废武功”式的转行近乎残酷,钱三强心里也没底,铺垫了一大堆困难,结果王承书连那个著名的“考虑考虑”流程都没走,当场就给了三个字:“我愿意”。 既然没人懂,那就我去学;既然是空白,那就由我来填,谁知仅仅两年,当她在新领域刚摸索成行内权威时,钱三强又硬着头皮来了,这次情况更糟,苏联专家撤了,带走了图纸资料,留下的是根本没建完的铀提炼厂和一个烂摊子。 国家需要她再次转行,去搞更冷门、更机密的核扩散理论,还得离开北京,去大西北的兰州,不能告诉任何人,包括丈夫和孩子,这次又是“连根拔起”式的变动,还要面临长期的家庭分离,王承书的回答依然没有一丝迟疑,还是那句“行”、“我愿意”。 那一夜,她给家里留下一封语焉不详的信,转身就消失在了茫茫人海,这一走就是17年,在那个后来被称为“504厂”的地方,曾经爱穿旗袍的才女,换上了粗布工装和笨重的劳保鞋,面对变成“废铁”的苏联设备,面对连计算器都没有的窘境。 她带着人用最原始的笔和算盘,日夜不停地在一堆枯燥的数据里“刨金子”住的是帐篷和简陋宿舍,水电得省着用,戈壁滩的风沙把她的青丝熬成了白发,在那段隐姓埋名的日子里,她唯一的慰藉,就是口袋里那张被摩挲得发皱的孩子照片。 多少个夜深人静的时候,她是靠着这张照片,在那没有硝烟的战场上撑下去的,这种近乎苦行僧般的坚持,硬是把那个著名的“批示”逼了出来,1964年1月,当第一批高浓铀成功产出,毛主席批下“已阅,很好”四个字。 中国成为第五个掌握这项技术的国家,第一颗原子弹的研发进度因此整整提前了113天,直到1978年,组织考虑到她年事已高,才让她告别了20年的集体宿舍生活,回到北京时,孩子们看着眼前这个头发花白、衣着朴素的老人,几乎不敢相认。 那个曾经优雅的母亲,早已为了国家熬干了心血,可即使回到了机关,她也没闲着。到了1973年,她又提出了激光分离法,这可是能在以后大显身手的技术,为了兑现当初“隐姓埋名”的承诺,那些由她担任首席专家编写的教科级科研书籍,她死活不肯署名。 她说,事情做成了就好,名字不重要,1994年6月,这位被誉为“中国第一颗原子弹爆炸女功臣”的老人走了,享年82岁,整理遗物时人们发现,她把省吃俭用积攒的10万元存款和3万元国库券全捐给了“希望工程”,剩下的一点钱交了最后一次党费。 从燕园才女到西北荒漠的“工人”王承书一生都没怎么替自己打算过,她没有在战场上冲锋陷阵,却在科研的荒原上为民族劈开了一条生路,她甚至都没怎么给后人留下只言片语的豪言壮语,留下的,只有那个早已隐入尘烟的背影,和那三声震耳欲聋的“我愿意”。 信息来源:中央电视台纪录片《国家记忆》 人民日报专题报道《王承书:隐姓埋名的核物理学家》