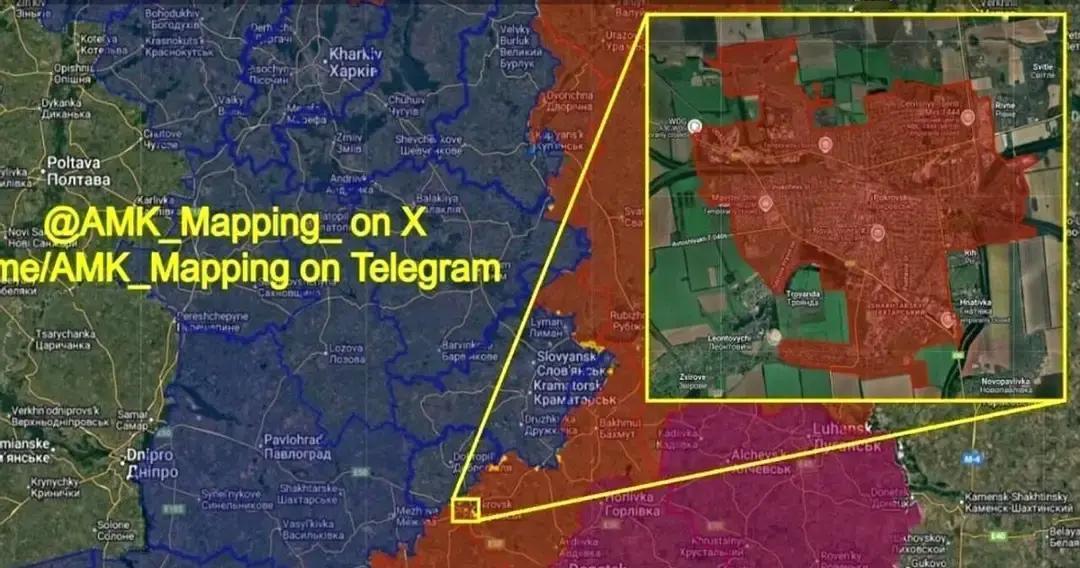

一个名字,真的能决定一座城的命运。 尤其当这个名字叫“红军城”的时候。 很多人可能还没反应过来,顿巴斯战局里,一个叫波克罗夫斯克的地方易手了,地图上的颜色变了。但这件事的真正分量,不在地图,而在日历里,在历史的卷宗里。 波克罗夫斯克,这个名字其实很新,2016年才有的。作为乌克兰“去共产主义化”的一部分,它取代了这座城市一个更老的名字——克拉斯诺阿尔梅斯克。 翻译过来,就是“红军城”。 一个在苏联时代,为了纪念红军而起的名字。 所以这根本不是简单的攻城略地。这是一种宣告。一方花了很大力气想抹掉的历史印记,另一方用炮火,又给硬生生刻了回去。这就像一场拔河,绳子就是这座城的身份认同,来来回回,撕扯的是几十上百万人的记忆和情感。 我们不要只谈论宏大的象征。要看看具体的人。这座城,战前有六万居民,是个重要的铁路枢纽,经营多年的坚固堡垒。现在炮声停了,但对留下来的人来说,这意味着什么?是终于不用躲空袭了,还是要在另一种旗帜下,重新学习一套完全不同的话语体系,重新适应一种新的“正确”? 历史从来不是什么温情脉脉的请客吃饭。它经常是以这种残酷、具体、甚至血腥的方式,来完成它的所谓“回归”和“修正”。 “红军城”这个名字,它回来了。但代价是,一座真正的城市,和里面活生生的人,被卷入了碾压一切的巨轮之下。这才是那个名字背后,最沉重、最不该被忽略的注脚