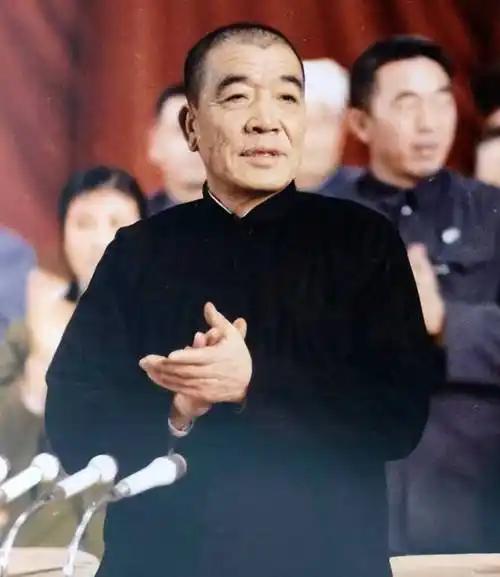

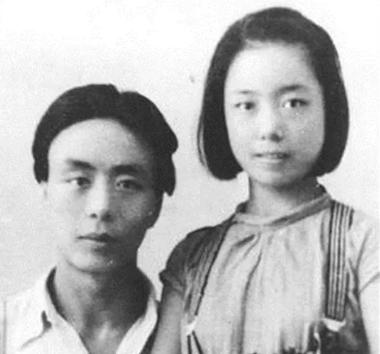

1965年,陈永贵的第一任妻子李虎妞去世后,经人介绍,昔阳县大寨村妇女宋玉林成为了陈永贵的第二任妻子,从1966年成亲到1986年陈永贵病逝,两人在一起生活长达20年之久。 二十载寒暑更迭,黄土高原上的窑洞见证了两个苦出身的人,如何用彼此的温度焐热了岁月的寒凉。 宋玉林总说自己是“劳碌命”。天不亮,她就摸黑起身,灶膛里的火苗舔着锅底,映得她眼角的细纹忽明忽暗。几个孩子在土炕上翻了个身,她赶紧把快要烧着的柴火往里推了推,生怕火星溅到炕席。这是她嫁入陈家后的日常,也是她前半生的缩影——从十八岁给部队缝军衣扎破手指,到带着妇女们在冻土里挖渠,再到如今操持一大家子的吃喝拉撒,她的手似乎永远停不下来,掌心结满的厚茧,是岁月刻下的勋章。 陈永贵第一次注意到这个女人,是在县劳模会上。她坐在台下第三排,穿着打补丁的蓝布褂子,手里紧紧攥着个粗布帕子。他在台上讲大寨的梯田,讲狼窝掌的石头如何变成耕地,她听得眼睛发亮,巴掌拍得最响。后来才知道,这个叫宋玉林的妇女干部,带着姐妹们在乱石坡上修路时,曾为了抢工期,三天三夜没合眼,硬是把崎岖山路修成了通途。 1965年的冬天格外冷。李虎妞的突然离世,让陈永贵的窑洞彻底没了烟火气。他是大寨的主心骨,白天带着村民在地里刨食,晚上开会到深夜,回到家,两个孩子蜷缩在炕角哭着要娘,冷锅冷灶像块冰疙瘩。领导来了,拍着他的肩膀说“家里得有个主心骨”;村民来了,提着篮子送干粮,“永贵哥,你不能垮”。媒人踏破了门槛,说的姑娘一个比一个年轻,他都摆手,“我这天天不着家,别耽误了人家好闺女”。 谁也没想到,这桩婚事会落到宋玉林头上。媒人把话传到她耳朵里时,她正在给孩子缝棉袄,针尖猛地刺破了手指,血珠滴在蓝布面上,像朵小小的红梅。“陈书记?”她摇摇头,“我一个二婚带娃的,咋配得上他?”媒人跑了三趟,她推了三回。陈永贵那边也犯嘀咕,自己大她十三岁,一年到头泡在地里和工地上,“人家跟我来,不是享清福,是来遭罪”。 直到那个雨天,两人在大队部屋檐下碰了面。他看着她裤脚的泥点和手上的老茧,她看着他磨破的解放鞋和补丁摞补丁的袖口,没说啥客套话。“你家娃多大了?”她先开了口。“大的十岁,小的六岁。”他答。“你家地够种不?”“还行,就是人手紧。”——苦日子熬出来的人,懂的就是这份实在。 1966年开春,没红绸,没鞭炮,宋玉林抱着铺盖进了陈永贵的窑洞。炕上铺了层新炕席,是她连夜编的;灶台上摆着四个粗瓷碗,是她从自家带来的。她把陈永贵的两个孩子拉到跟前,“以后我就是你们的妈”,又把自己的娃推过去,“快叫爸”。孩子们怯生生地开口,窑洞里的冷清,一下子就被这声“爸”“妈”捂热了。 婚后的宋玉林更忙了。早上天不亮就起来,先给孩子们做早饭,再去地里挣工分,中午回来喂猪、缝补,晚上哄睡了孩子,还要给陈永贵烧洗脚水。有人打趣她“现在是陈书记夫人了,咋还下地一身泥?”她擦着汗笑,“我本来就是农民,离了土活不成”。有一回陈永贵从北京开会回来,带了块花布,她没给自己做衣裳,剪了给几个孩子各做了件小褂子,“娃们穿着,比我穿好看”。 陈永贵话少,疼人却在实处。她起早了,他会悄悄把灶膛的火捅得更旺;她腰疼了,他晚上会默默给她揉半天。他去北京当副总理那几年,有人劝她进城,“城里条件好,不受罪”。她摇头,“村里托儿所几十个娃呢,我走了谁管?”她守着大寨的窑洞,守着一群娃,也守着他心里最踏实的根。 1986年,陈永贵在北京走了。宋玉林赶到医院,摸着他瘦得只剩一把骨头的手,没哭,只是说“回家吧,回大寨”。回到窑洞,她把他的照片摆在炕头,每天擦一遍,就像他还在时一样。组织上要给她安排城里的房子,她不要;要给她发生活费,她摆手,“我还能动,能下地,能干活”。她照旧每天扛着锄头下地,照旧去托儿所接送孩子,有人问她想不想陈书记,她就望着狼窝掌的方向,“他在那边看着呢,咱大寨人,不能偷懒”。 2018年春天,92岁的宋玉林在大寨的窑洞里闭上了眼。出殡那天,村里的老老少少都来了,队伍从村头排到村尾。有人举着她当年得的劳模奖状,有人抱着她缝过的小棉袄,有人念叨着“宋大妈待我们比亲妈还亲”。没人叫她“副总理夫人”,大家都喊她“玉林婶”——那个从苦水里泡大,用一辈子的辛劳和善良,温暖了一个家,也温暖了整个大寨的普通妇女。