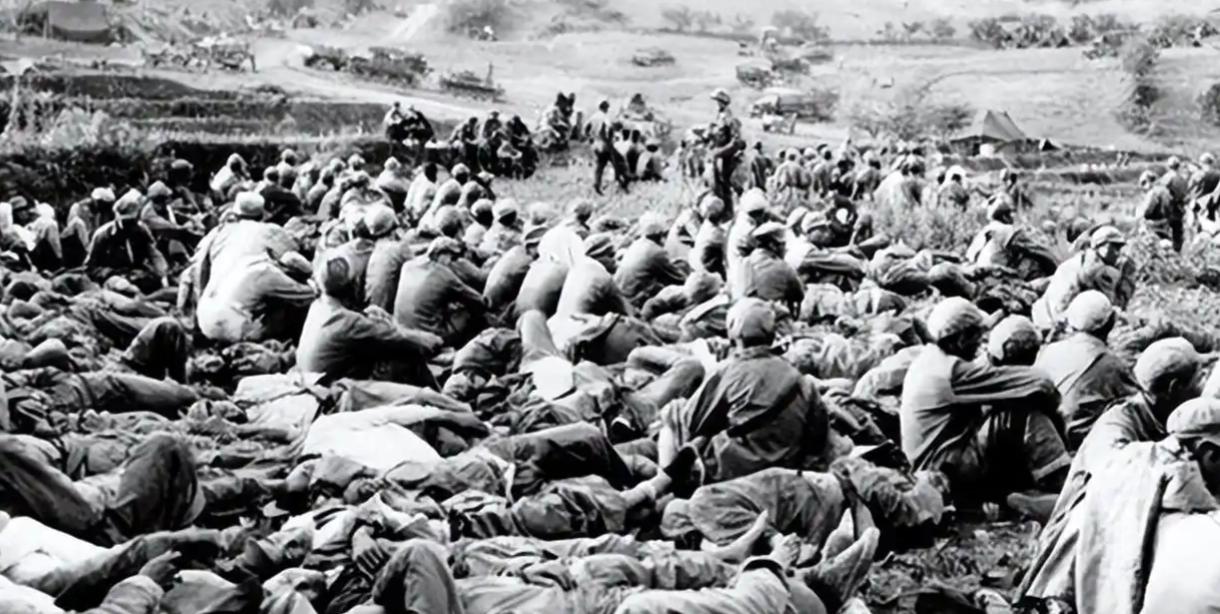

日本人曾经这样评价过抗美援朝战争,中国如果不出兵,美国人也不会打到中国去。可美国人却用了超过3000本著作来评价此战,将志愿军英勇奉为壮举,言外之意是被打服了,此战更是中国的崛起之战。 为何两种评价会如此悬殊?答案藏在1950年那个寒冷的秋天,更藏在鸭绿江畔无数冻僵的手指扣动扳机的瞬间。 杨根思抱着炸药包与阵地共存亡时,棉衣已被硝烟烧成破布;黄继光用胸膛堵住枪眼的刹那,鲜血染红了上甘岭的焦土——这些不是传说,是美军战史里“无法理解的牺牲”。 1950年,当美军第七舰队驶入台湾海峡,当丹东的民房在轰炸中坍塌,当鸭绿江上的冰层倒映着侵略者的战机,中国的选择从来不是“是否出兵”,而是“如何让百年屈辱在此终结”。 美国军事历史学家贝文·亚历山大在《我们第一次战败》中困惑:志愿军的步枪如何穿透了美军的钢铁洪流?答案不在装备清单里,而在“礼拜攻势”的夜色中,在“炒面加雪”的潜伏里,在每个士兵心中“保家卫国”的四个字上。 “联合国军”总司令克拉克签字时,钢笔在停战协定上洇开墨团——他没想到,自己会成为美国历史上第一个没有胜利却要签字的将军。李奇微在回忆录里反复提到铁原阻击战:“那些穿着单衣的士兵,像钉子一样钉在阵地上,直到冻死也没后退半步。” 1954年日内瓦会议,周恩来总理从容坐在谈判桌前,背后是志愿军在板门店签下停战协定的底气。世界突然发现,那个曾被列强随意瓜分的国家,如今能用实力赢得话语权——这距离鸦片战争已过去114年,距离甲午战争结束55年,距离抗战胜利仅5年。 黄继光的母亲邓芳芝收到儿子烈士证时,没有哭,而是对乡亲们说“继光做得对”。这种精神从战场传到田间地头,农民连夜开荒,工人超额生产,孩子们在课堂上写下“长大要当解放军”——整个民族在战火中完成了精神上的成人礼。 战争结束后,苏联援华的156个工业项目落地东北,这不是偶然的馈赠,而是对胜利者的尊重。没有志愿军在朝鲜的牺牲,工业化的蓝图或许要在更凶险的国际环境中绘制,土地改革的推行可能遭遇更多外部干扰,两弹一星的梦想或许会推迟许多年。 日本学者后来在研究中不得不承认,他们最初“中国不出兵也安全”的判断错得离谱——当志愿军把战线从鸭绿江推回三八线,当美军第八集团军在长津湖冻伤的人数超过战斗减员,日本终于明白:这支军队已经不是甲午战争时的清军,这个国家也不再是“东亚病夫”。 如今丹东的断桥旁,游客抚摸着弹痕累累的钢梁,对岸就是朝鲜新义州的灯火。70多年前的炮火早已沉寂,但那代人用血肉之躯铸就的丰碑,依然在提醒世界:中国从不主动惹事,但绝不怕事。 这就是“打得一拳开,免得百拳来”的真谛——不是好战,而是用胜利告诉所有觊觎者:中国的土地,一寸也不能少;中国人民,再也不会任人欺负。 美国人的3000本著作写不尽志愿军的英勇,日本人的转变道不明民族觉醒的力量,唯有中国人自己知道:抗美援朝,是骨头里长出的骨气,是百年沉沦后重新挺起的脊梁。 从鸭绿江到板门店,从长津湖到上甘岭,每一捧泥土都埋着英雄的忠魂,每一阵风都在诉说:没有那场战争的胜利,就没有今天的中国。 这,就是崛起之战的意义——不是征服谁,而是告诉世界:中国回来了。