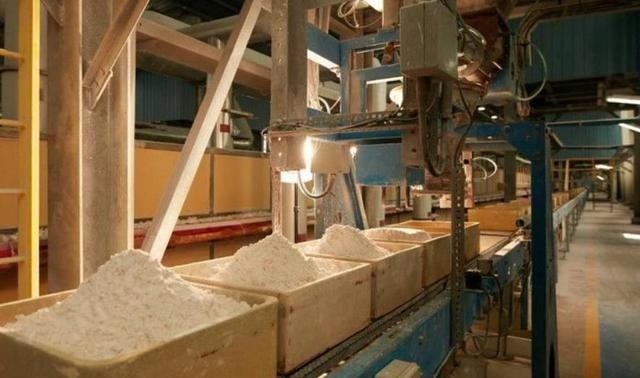

这事怎么看中国都不亏。关税战前,中国造稀土,美国造芯片。轰轰烈烈的关税战后,关税回到原点,中国造芯片,美国开始造稀土。 这场产业角色的互换,背后藏着怎样的战略逻辑? 美国的芯片回流计划——那个砸下数百亿美元的“芯片法案”——落地效果却远不如预期。 英特尔亚利桑那州的新厂工地,起重机锈迹斑斑却迟迟不见投产;台积电美国工厂的设备调试一再延期,工程师们在无尘车间里对着蓝图叹气。 关键设备进口仍受制约,国内电子产品成本却悄然上涨,感恩节货架上的智能手表标价较去年高出两成,老百姓在超市里对着涨价标签摇头。 100%的半导体关税计划最终未能落地,白宫发言人用“暂缓实施”四个字,掩盖了产业链重构的狼狈。 与此同时,中国芯片产业的增长曲线正划出陡峭的上扬线。 半导体制造设备投资中,中国大陆的投入占比超过全球四分之一;芯片设计产业销售额年增速近三成,合肥、上海的晶圆厂里,刻蚀机的嗡鸣声昼夜不息。 虽然7纳米以下先进制程仍需突破,但汽车发动机控制芯片、家电MCU、工业机器人传感器——这些支撑实体经济的成熟制程芯片,国产率已超过六成,车间流水线上的机械臂不再依赖进口芯片启动。 为何这场产业转型的天平会如此倾斜? 时间拨回关税战前,那时的产业格局曾是另一种模样。 中国握着全球九成以上的稀土分离产能,江西赣州的分离厂里,镝、铽等中重稀土元素在萃取槽中闪烁着金属光泽——这些是F-35战机发动机、“爱国者”导弹制导系统的核心材料。 但整个稀土产业的全球年产值仅两百亿美元,中国一年出口额三十多亿美元,刚够买两架波音787客机;而美国主导的芯片产业规模早已突破万亿美元,中国每年进口芯片的三千八百亿美元,相当于一百个稀土出口额的总和。 那时的贸易链条像一条失衡的扁担:中国用卡车拉着稀土原矿,换回装在小小芯片里的科技附加值。 美国本想通过关税大棒,把这条扁担彻底压垮。 他们认为只要卡住EDA软件、光刻机等核心环节,中国的芯片产业就会胎死腹中,高端制造业将沦为无米之炊。 却没料到,这记重拳反而砸碎了中国企业的技术依赖幻想。 国家集成电路产业基金一期、二期相继注资,上海临港的半导体产业园里,三个月就竖起十二栋研发大楼;中芯国际的扩产计划从北京延伸到深圳,刻蚀机国产化率从15%提升至42%。 这种从“要我做”到“我要做”的转变,本质是产业附加值的跨越。 稀土产业固然是战略资源,但开采加工的技术门槛相对有限,澳大利亚、缅甸的矿山一旦复产就能分流市场份额;而芯片产业是科技竞争的珠穆朗玛峰,每突破一代制程,就意味着掌握一套包含材料、设备、工艺的完整知识体系。 美国试图用稀土产能重建优势,却发现这条路同样布满荆棘。 加州芒廷帕斯稀土矿重启后,环保组织的抗议信堆满了矿场办公室;从开采到分离的全流程技术,中国企业已申请两万多项专利,美国企业想绕过专利壁垒,至少需要五年时间。 当中国的芯片开始点亮国产汽车的仪表盘,美国的稀土工厂还在为环保许可发愁。 这场产业角力的结局,或许从一开始就已注定:用战略资源换科技产品的时代,正在被自主创新改写。 中国不亏,亏的是用技术封锁制造对手的短视;赢的是把“卡脖子”清单变成“突破口”的决心。 现在,合肥长鑫的DRAM内存开始供应联想电脑,美国的稀土分离厂才刚产出第一吨氧化镨钕——产业竞争的赛道上,起点相同,方向不同,结果自然天差地别。