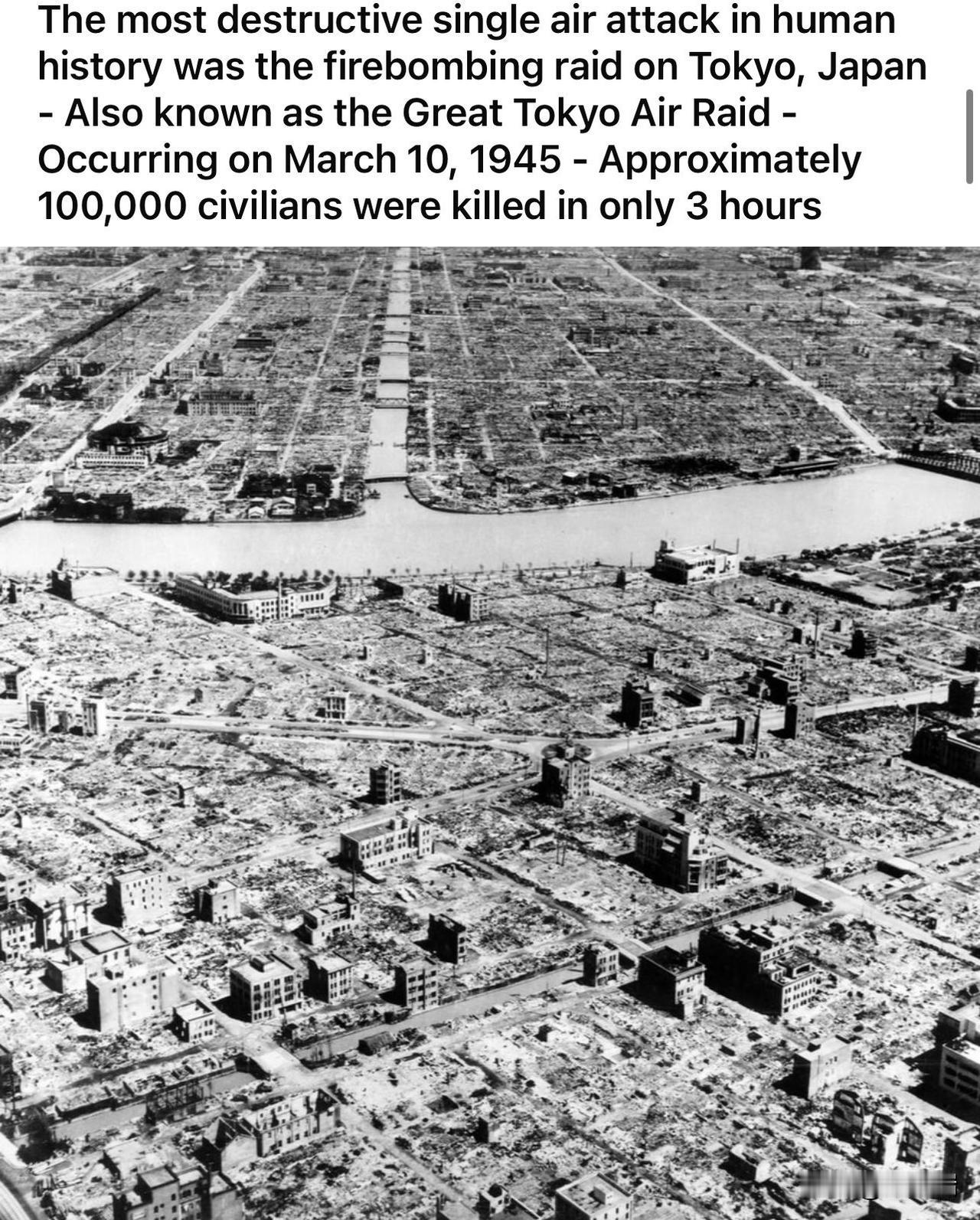

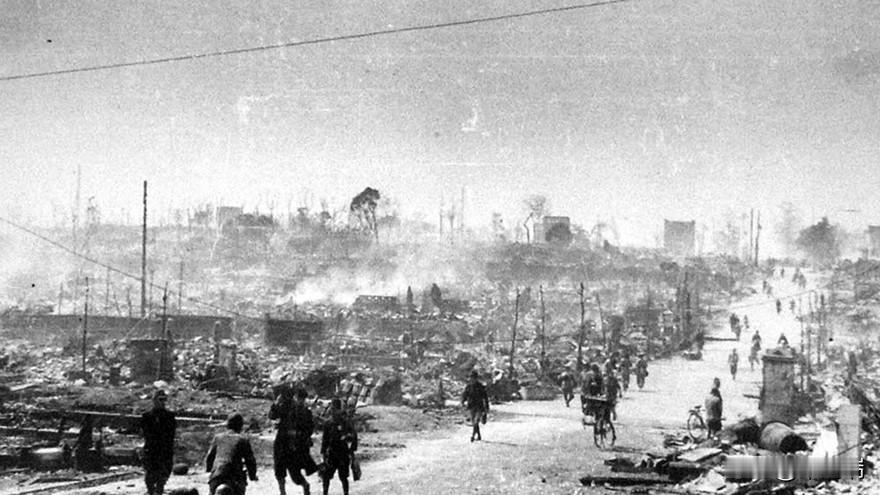

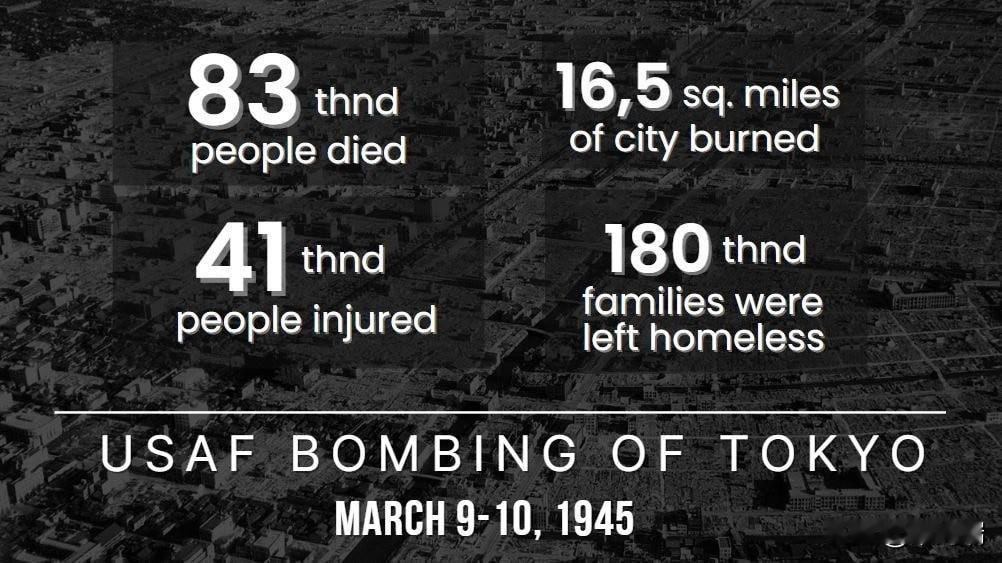

1944年,美军轰炸东京六个多月,扔了一万多吨炸弹,可日本工厂照常生产,美军还损失了147架飞机。直到1945年1月,新来的柯蒂斯·李梅(Curtis LeMay)少将停了轰炸,对着东京地图研究了三天。 没人知道柯蒂斯·李梅(Curtis LeMay)那三天在指挥部里到底琢磨了些什么,只听说他把东京城区的地图铺得满地都是,用红笔圈了一个又一个密密麻麻的圆点,连饭都是让勤务兵送到桌边,几口扒完又埋首研究。这位刚过四十的少将,在此之前早已是美军轰炸机部队里出了名的“硬骨头”,从欧洲战场到太平洋战场,他指挥过无数次轰炸任务,最擅长在看似无解的战局里找到突破口。但东京的情况,确实让他犯了难——之前的轰炸,美军清一色用高爆弹,选在白天高空飞行,想着精准打击工厂核心区,可日本的军工企业早就玩起了“化整为零”,大型工厂拆成一个个小作坊,分散在居民区里,高爆弹炸下去,顶多掀翻几间屋子,第二天工人就能在废墟上接着生产。更要命的是,白天的东京上空,防空炮和战斗机跟织网似的,美军轰炸机飞得再高,也难免被击落,147架飞机的损失,全是这么实打实堆出来的。 柯蒂斯·李梅(Curtis LeMay)盯着地图上东京的街区分布,突然注意到一个被所有人忽略的细节:东京城区百分之八十以上的建筑都是木质结构,窄街小巷纵横交错,跟个巨大的柴火堆没两样。之前的高爆弹讲究“点杀伤”,对付钢筋水泥的工厂管用,可对付木质居民区,简直是隔靴搔痒。他又翻出日军防空部署的情报,发现日军的夜间防空能力薄弱,雷达探测范围有限,高射炮夜间命中率不足白天的三分之一。两条信息凑到一起,一个大胆的想法在他脑子里成型:放弃高爆弹,改用燃烧弹;放弃白天高空轰炸,改为夜间低空突袭。 这个决策在当时引起了轩然大波。参谋们纷纷反对,夜间低空飞行风险极高,轰炸机容易撞到建筑物,而且燃烧弹的杀伤范围不好控制,很可能波及大量平民。李梅拍着桌子反驳:“我们的目标是摧毁日本的战争机器,可他们把机器藏在老百姓家里,我们没有选择。”他力排众议,下令将B-29轰炸机的机炮拆除,腾出空间装载更多燃烧弹,同时调低油箱油量,减轻机身重量,以便低空飞行。飞行员们心里都没底,不少人在执行任务前给家人写了遗书,谁也不敢保证自己能活着回来。 1945年3月9日夜间,334架B-29轰炸机从关岛起飞,朝着东京飞去。飞机在距离地面仅500米的高度穿行,机翼几乎要擦过东京的屋顶。第一批燃烧弹投下去的时候,东京街头还亮着零星的灯光,可短短几分钟后,火光就冲天而起。木质房屋遇火即燃,狭窄的街道成了天然的火道,大火顺着风势蔓延,形成了高达上千度的火海。空气中弥漫着木头燃烧的焦糊味,还有居民的哭喊声,不少人在火海中奔逃,却被高温炙烤得倒地不起。这场轰炸持续了整整一夜,东京市中心41平方公里的区域被烧成一片废墟,26万栋建筑化为灰烬,10万多人丧生,其中大部分是平民。 谁也没想到,这场“东京大轰炸”竟成了扭转战局的关键。日本的军工小作坊在大火中被彻底摧毁,原材料仓库、交通枢纽也被烧毁,原本日夜运转的工厂彻底停摆。更重要的是,日军的士气受到了毁灭性打击,东京作为首都被烧成一片焦土,让日本民众意识到战争已经离自己越来越近,投降的呼声越来越高。之后的几个月里,李梅又指挥美军对大阪、名古屋等工业城市进行了同样的燃烧弹轰炸,日本的战争潜力被彻底耗尽。 有人说李梅是“战争屠夫”,指责他的轰炸造成了大量平民伤亡;也有人说他是“制胜功臣”,正是他的果断决策,加速了二战的结束,挽救了更多人的生命。历史从来都不是非黑即白,李梅的战术确实残酷,但在当时的战争背景下,这或许是最有效的方式。