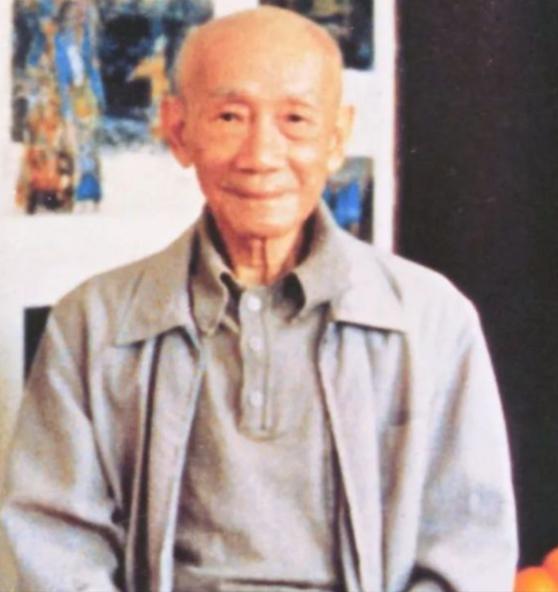

1907年广东梅县的一位男孩的母亲被族人抓去“沉塘”,年仅7岁的他拿起一把砍柴刀就冲向人群,怒吼道:“放开我妈,我要杀了你们!”[无辜笑] 他就是后来被誉为中国现代艺术启蒙者的林风眠,这一幕童年创伤,如影随形地伴随了他一生的艺术创作。 多年以后1991年8月,九十一岁的他病卧于香港港安医院,时常在昏迷中呢喃“我要回家”,护士安慰他说香港已是他的家,但老人只是摇头,他心中的“家”,或许从来就不是某个具体的地方,而是一段无法释怀的过去、一位再未重逢的母亲,以及艺术中反复被救赎的母爱形象。 他的母亲阙阿带因与染坊工人相恋,触犯宗族礼法,被族人当众审判,年幼的他奋不顾身挥刀相救,虽未能改变母亲被卖至远方的命运,但至少暂缓了悲剧的最终发生,自此之后他再未见过母亲,这段记忆,成为他日后画布上反复出现的主题。 1925年他在巴黎经历又一次沉重打击,他的德国妻子罗达因产褥热去世,新生儿也随即夭折,悲痛之中他亲手为妻儿雕刻墓碑,将东方纹样与西方石雕技法融为一体,这份跨越文化界限的艺术表达,成为他日后创作的鲜明特色——融合中西,并始终贯穿着对失去、母爱与救赎的追问。 回国后他于1928年出任杭州国立艺专校长,年仅二十八岁,蔡元培亲自为他主持就职典礼,可见对其寄望之深,他提倡自由开放的教学方式,常鼓励学生多读书、多体验,不强行创作。 在他影响下,赵无极、吴冠中、李可染、朱德群等一批艺术巨匠逐渐崭露头角,杭州艺专也成为中国现代艺术的摇篮,这些学生后来都成为享誉世界的大师,他们身上都带着林风眠那种中西融合的艺术基因。 1937年抗战爆发他带领师生二百余人踏上流亡之路,数年颠沛,加上战后返杭时发现毕生巨作《摸索》《人道》《人类的痛苦》等被日军毁坏,对他造成极大打击,他称这些画“就像我的孩子一样”,它们不只是一件件作品,更是他艺术生命的延续。 新中国成立后他的艺术理念面临新的挑战,1951年他辞去教职返回上海,不久后妻子女儿也移居巴西,一家人分离长达二十二年,孤独之中他寄情于画布,反复描绘《宝莲灯》《白蛇传》《华山救母》等题材。 画中那些奋力救母的主角,何尝不是他自己——那个始终没有放下砍刀的少年,无论是沉香劈山救母,还是许仙拯救白娘子,都是他内心深处那场未完成救赎的投射,每一次落笔,都是对童年创伤的一次治愈尝试。 晚年的他常常凝视着自己的画作发呆,那些画中的女性形象,有着东方古典的温婉,也有西方现代的自由,她们或许都是那个被卖到远方、再未谋面的母亲的化身。 那个举刀护母的七岁男孩,最终成为了用画笔拯救无数心灵的艺术大师,或许这就是艺术最打动人心的力量,它能将个人的痛苦升华为普世的美,让每一个有过创伤的心灵都能在其中找到共鸣。 网友们感慨万千: “看得心里真不是滋味,小时候的经历真的会影响一辈子啊,他的画里全是想救妈妈的执念。” “天才的人生也太苦了,小时候没了妈,大了又没了老婆孩子,太心疼老爷子了。” “这才是真正的艺术家,把一辈子的痛都画成了画,比现在那些博眼球的所谓‘大师’强一万倍!” “原来赵无极、吴冠中这些大佬都是他的学生?!林校长真是桃李满天下,可惜自己一生这么坎坷。” “那个年代的女人太惨了,自由恋爱就要被‘沉塘’,感谢时代在进步。” “在香港弥留之际一直说‘我要回家’,真的太戳泪点了,他想的家到底是哪儿啊……” “他的画被战争毁掉那段真给我看气了,多少文化瑰宝就这样没了,太可惜了!” 如果您有机会对林风眠先生说一句话,您会说什么,是感谢他为中国艺术做出的贡献,还是想安慰他坎坷的一生? 官方信源:中国美术馆