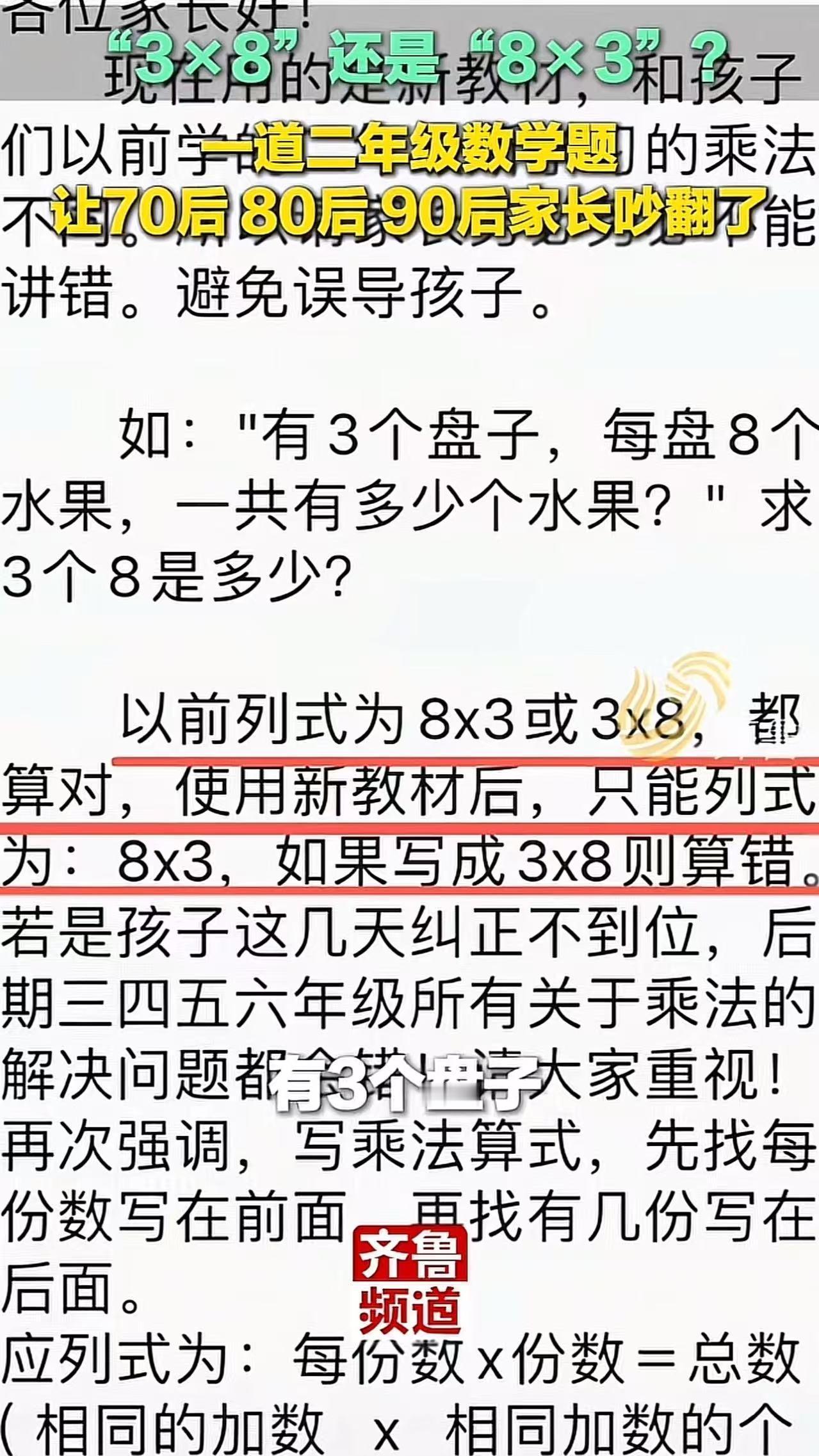

[微风]最近,一道小学二年级的数学题让70后、80后、90后的家长吵翻了!到底是3×8还是8×3?家长们都纳闷:“我们小时候没问题,教大儿子的时候也顺利,怎么到小儿子这里就不行了?” 事情起因很简单:题目说有三个盘子,每个盘子八个水果,总数是多少。 孩子写“3×8=24”,结果被老师打叉,这下家长傻眼了,明明答案对啊,怎么就错了? 孩子更困惑,回到家反复追问“为什么”,一时间,父母不解,网络上也炸开了锅。 不少家长回忆自己当学生时,只要算出结果就行,从没被纠结过顺序。 可现在的小朋友,却要按照老师规定先写“每份是多少,再写份数多少”。 有人觉得这纯粹是故意找茬,顺序一样,结果一样,非要卡着孩子干嘛? 但也有人觉得,老师用意并不在结果,而是要孩子从小明白“份数和倍数”的关系。 老师的解释是:虽然“3×8”和“8×3”答案一样,但表达的意思不一样。 一个是“三个盘子里各八个”,另一个是“八个人手里各三份”。 为了让孩子把单位和数量搞清楚,他才会规定“先写每份数,再写多少份”,听上去有点绕,但其实是逻辑训练的一部分。 可问题来了,很多家长压根不买账,他们更关注孩子对错有没有分,毕竟在卷子上被判错很容易打击积极性。 有人举例,如果月薪八千,三个月就是八千乘三,如果工资三千,干八个月,就是三千乘八,结果都对,可场景不同。 如果把式子随便换,就容易搞混,这样的例子倒让一些人理解了老师的坚持。 不过转念一想,教育到底是该重“结果”,还是该重“过程”?得到正确答案当然重要,可如果在小学就能区分“份数”和“倍数”,以后学比例、分数、代数时会轻松不少。 但很多家长很难立刻看到这种长远价值,他们担心的只是孩子不该因为“形式”而失分,也怕孩子因此丧失信心。 其实这背后折射出的是代际的教育观差异,家长们小时候习惯的是“答对就行”,如今课程更强调“思维训练”。这种落差让父母觉得“规定太死板”,孩子也容易无所适从。 最合理的做法,或许是在教学中找到平衡,老师可以指出“为什么要这么写”,而不是直接判错。 这样既不丢掉逻辑的培养,也不让孩子失去信心,太过宽松容易随意化,过于严厉又容易挫伤积极性,只有把握好这个度,才能少一点摩擦。 “3×8和8×3”,表面上是一个小小的数学题,其实折射出的是教育理念的碰撞。 有人强调逻辑严谨,有人看重答对本身。但最终目标是一致的:希望孩子能学得懂、学得透、学得有兴趣。 如果能在争论中慢慢找到平衡点,把逻辑要求讲清楚,又不至于让孩子因为一个红叉而气馁,那这道题就不只是一时的烦恼,而是一个教育上的提醒。