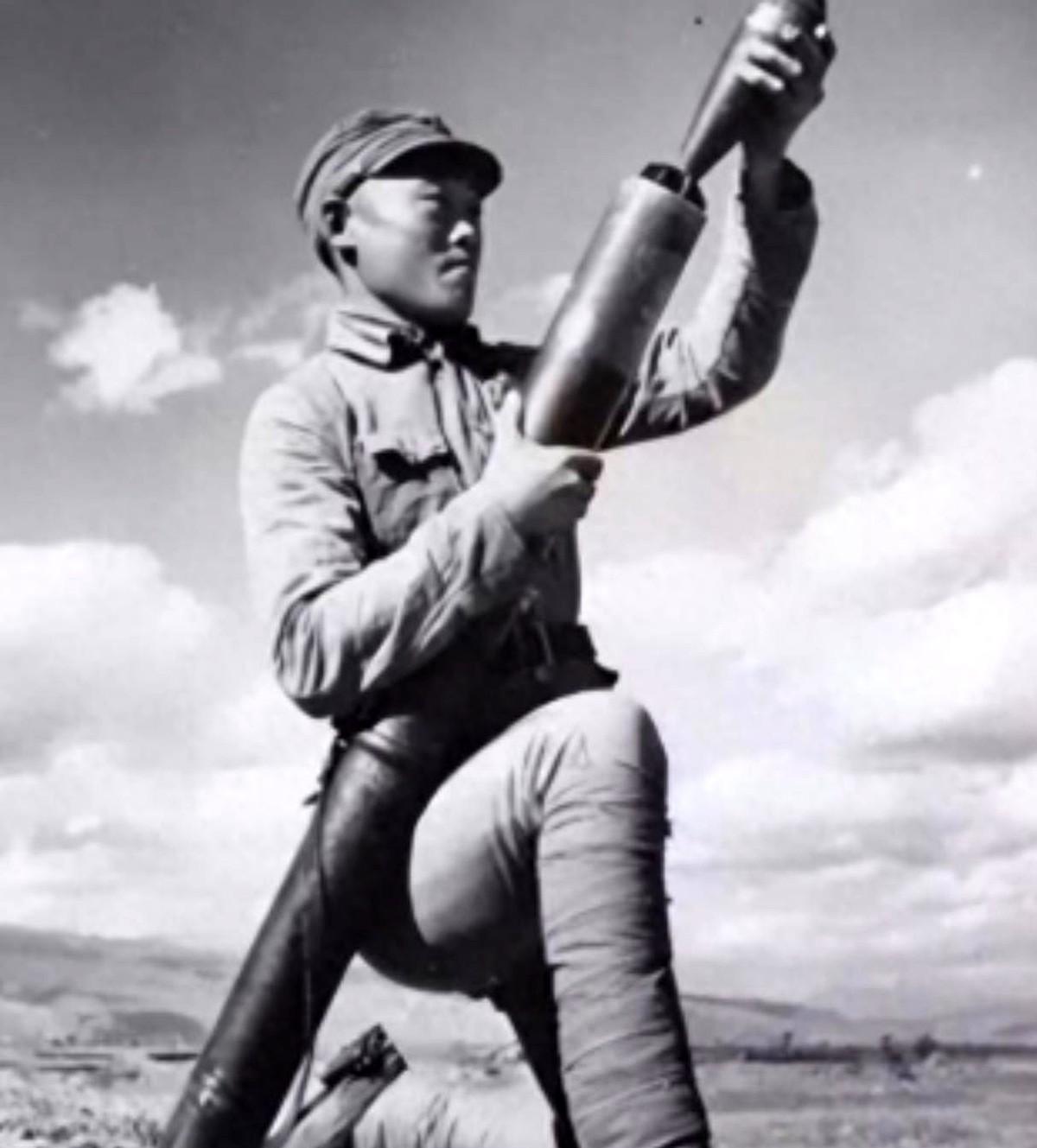

1941年,一名战士将炸药包放错了位置,引爆后鬼子炮楼完好无损,副团长拿出望远镜一看:“好你个刘厥兰,让你炸碉堡,你却炸围墙”。可到最后,阴差阳错的,我军打了一个胜仗。 1941年那年,元宵节是个阴天,天还没黑,风就开始刮了,刮得村口的灯笼都歪。 老百姓嘴上说着“又是过节”,心里其实悬着,因为鬼子让家家户户都点灯,亮得跟城里似的,可谁都知道那不是什么图吉利,是怕抗日的来了,灯一亮,好让机枪口看得清清楚楚。 徐家楼的那个碉堡,就在村子正北头,混凝土结构的,灰头灰脸,但扎实得很,八路打了好几次,掉了人,炸药也用过,最多把边上的砖缝震一震,碉堡本体,纹丝不动。它像钉子,钉在村子口子上,人过不去,粮运不过去,谁都别想从这里绕出去。 要不是有个叫王凤麟的副团长,估计也就没人再打这主意了。 他原来是东北人,在苏联学过爆破,说得再具体点,知道炸药应该放在哪个位置才最有效。 他在部队里开了个培训班,自己画碉堡图,自己讲课,一讲就是一整晚,说炸碉堡不是力气活,是技术活,得讲门道。 这事一说,刘厥兰就来了兴趣。 他是泰安本地人,八岁就下井干活了,放过炮,知道炸药是个啥味。 可他起初听王凤麟讲那些“力的传导”“导火索公分长度”,还有“角度与墙体结构关系”,总觉得有点玄,说到底不就一炸的事嘛。 可等他真上了几次课,也跟着训练走了几趟,才意识到战场不是煤矿,差一个指头,命就没了。 那年冬天,新泰那边打过一次碉堡,他上了。 那是他第一次真正当爆破手。他趁夜往前爬,碉堡枪口一刻没停,火光不大,声音凶。 他看准一个没堵死的射击孔,把炸药推进去,导火索一擦,他立刻转身就跑。三十秒,爆了,碉堡墙口塌了一边,声音响得人耳朵发懵,敌人没反应过来,后面部队冲了上去。 从那以后,他算是立了点功,王凤麟也更信他了。但也正因为这样,到了元宵节这天晚上,还是他背着炸药,再次出发。 计划其实没多复杂,王凤麟早就去摸过碉堡,说得很清楚:这玩意没地方钻,外墙滑,根本不好安置炸药,唯一的办法,是找一个碉堡和围墙之间的小凹槽,把炸药贴进去。 只要点燃得快、退得及时,再加上爆破力够大,就能起作用。 刘厥兰记住了,走得也很小心。 可真到了那地方,夜太黑,风太大,脚底下的土也不稳,整个人都紧绷着。他蹲下身,手往墙边摸,可摸了半天,没摸到凹槽。 敌人的脚步声忽远忽近,灯火在风里晃着,他只觉得脑门一阵阵发热。 火绳揣在怀里,炸药包在怀里,脑子转得飞快,但手心全是汗。 等他看到一个相对不那么突出的围墙边,他心一横,把炸药放了上去。不是计划里的位置,他知道,但那时候等不起。火一擦,他转身就往回跑。 王凤麟站在远处,看着那一团火花顺着火绳窜过去,再是一声巨响,地都抖了几下。 烟尘扑起,光亮炸得像白天。望远镜凑上去,王凤麟脸一沉,碉堡没塌,还是立着。围墙塌了一截,但主结构纹丝未动。 他骂了句,把望远镜一扔,没多说话。 刘厥兰跑回来,脸是灰的,手还在抖。王凤麟看了他一眼,也没骂,只问了一句:“炸药是不是放错地方了?”他点了点头,低着头,不敢看人。 谁都以为这一下算是白炸了,战机也要错过。 可很快,有士兵在碉堡前招手,说里面没动静。王凤麟半信半疑,带人过去。小心摸进去一看,里面一片乱,一地鬼子,全躺着,不是被炸碎的,是被震懵的。 他们没等敌人缓过神来,直接开火,把剩下的鬼子扫了出去。碉堡被反用,援兵赶来时正好撞上火力点,连带着也吃了亏。 这场仗,说到底赢得意外。 炸药没放对位置,却因为碉堡密闭,冲击波在里面打转,把敌人震了个七荤八素。 运气占了大半,可也不能说全靠运气——炸药的量,撤退的时间,都有讲究,要是火绳短一点,刘厥兰那条命就搭上了。 仗是赢了,可人也开始折损得厉害。 王凤麟不久之后在马鞍山那一带的战斗里伤得重,腿没保住。再往后那一年,他就没回来。 部队里说起他,都说那人教得细,也冲得猛,活该是个打碉堡的能人。 刘厥兰活到了后来,身上带着旧伤,转去煤矿干了几年,一直没再回到前线。 爆破经验被写进教材,从山东传到了更多地方。 到了打太原的时候,爆破坑道已经成了常规操作,但很少有人再提起最初那些日子,是怎么一步步走来的。 徐家楼的夜晚,一直到解放后很多年还有人记得。 灯笼歪在门口,碉堡前的土还冒着烟,有个爆破兵靠在墙边,嘴里叼着根火绳,喘着粗气,不说话。