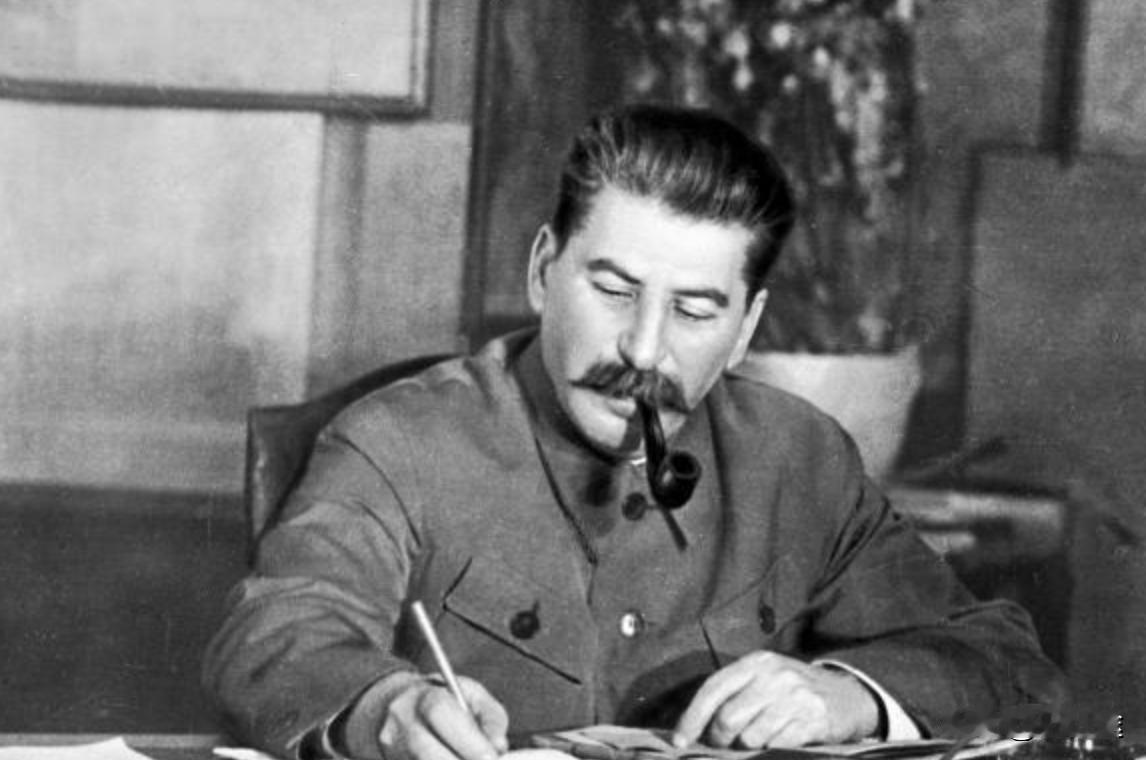

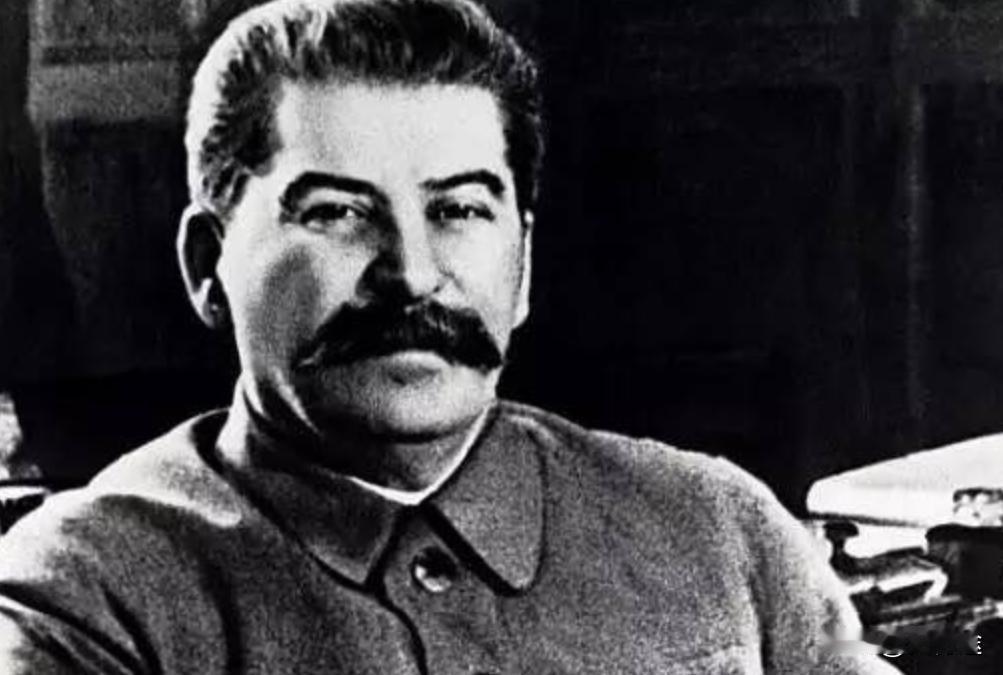

1961年,斯大林坟墓被挖开,军官们将其从水晶棺中抬了出来,迅速剥去他军服上的金纽扣,换上铜纽扣,随后将他装入一口普通棺材,这到底怎么回事? 1961年10月,一个晚上,红场四周拉上警戒线。路口有人站岗,说是为十月革命纪念日的阅兵做准备,谁都不能靠近。广场里亮着灯,气温不高,风刮在石板上,一阵阵响。里面动静不大,只是棺材被搬动时,木板和铁片摩擦的声音轻微得像咳嗽。没有人喊口令,也没人交谈。 几天前,苏共二十二大刚开完。会上说得很直接,斯大林不能再和列宁合葬。这话一出,很多人心里咯噔一下。毕竟从1953年到现在,已经八年,他一直躺在水晶棺里,身边就是列宁。墓里碑文写着两人的名字,游客一排排地进出,站在棺前,大多没说话。 1953年3月,斯大林去世。消息通过广播发布,语气平静,没有哀乐。他的遗体经过处理后,被放进列宁墓。这是政治决定,不是家属提议,也不是群众要求。当时的苏共中央认为他有资格。二战刚过去没几年,苏联还在清算战争的创伤。他在战争中的角色没法忽略。这种情况下,把他放进列宁墓,是对历史地位的一种确认。 但很快,事情变了。 1956年,赫鲁晓夫在苏共二十大上做了那个著名的秘密报告,说斯大林搞个人崇拜,说肃反扩大,说很多干部无辜被抓被杀。会议后不久,这些话传开,全国开始“去斯大林化”。街道改名,雕像拆除,图书下架,文集没收,一些写有他名字的建筑也换了牌子。 那几年,斯大林的女儿改了姓氏,儿子被关进监狱。留下的家人没有特权,反而成了清算的对象。文件中删掉了他的照片,传记停印,连档案室里有关他的电报和信件,也有人在夜里翻找着销毁。 “去斯大林化”不是一阵风,而是持续动作。从中央到地方,都接到命令,要清除与他有关的所有东西。这些不是悄悄地做,是公开进行。批判会、演讲稿、学校课堂,全都在讲一个意思:不能再走回老路。 到了1961年,二十二大召开,气氛比五年前更紧张。赫鲁晓夫在大会上提出一个决议,说把斯大林遗体移出列宁墓。理由是他破坏了列宁的路线,搞独裁,制造冤案,不能再与列宁同葬。 会场有些小声议论,但没人敢当面反对。反对的不是没有,只是他们也清楚,这件事已经定了。争也没用。大会闭幕后,行动很快就开始。 移葬那晚,天刚黑不久,红场被封锁。几辆车开进来,没有车牌灯。士兵戴着帽子,衣领竖起,手里拿着工具。 斯大林的遗体从水晶棺中抬出来,换了一个普通木棺。有说法说他身上的勋章被摘掉,军服上的金属扣换成了铜扣,但没人能拿出照片作证。在场的人后来大多保持沉默,有些人干脆不再提这件事。 木棺被安放在克里姆林宫围墙下的墓群里,那里原本就葬着不少党内高级干部。这个位置不像列宁墓那样对外开放,没有灯光,没有讲解员,也没有纪念章售卖。新墓前几年没立雕像,只有一块写着名字的石头。 这事没过几天,中国那边就知道了。毛泽东很不高兴,批示很快下发,说赫鲁晓夫背叛了革命,把斯大林从列宁墓里赶出来,是修正主义。接着,《人民日报》连续发文,评论一篇接一篇。各种批判文章铺天盖地,赫鲁晓夫成了批判的中心。 中苏的关系从此进一步恶化。此前已经有摩擦,这件事之后,两国正式分道扬镳。 苏联国内,对移葬的反应没表面看起来平静。老干部之间有低声交谈,年纪大的人心里清楚,这一步意味什么。有的家庭,祖辈在肃反中被整过,对赫鲁晓夫这番做法表示支持;也有的,觉得这么做太绝,历史再怎么反思,也不该把死人拖出来当靶子。 后来,一些文学作品和电影里提到了那一夜,但都点到为止,不敢细讲。档案没有完全公开,有些记录找不到,回忆和传闻交杂。 斯大林死后的八年,变成一段不愿被正面谈起的时间。他的照片从办公室取下,书店里找不到他的名字。偶尔提到,也只是作为反面教材。 克里姆林宫围墙下的那块墓碑,白天常有游客经过,但停下脚步的很少。有人拍照,有人只是扫一眼,走开。晚上更没人,风吹过来,落叶积在墓碑边,没人清扫。 直到1970年,才有一尊半身像立在那块墓前,是托姆斯基雕的,用的也是普通石材,没有多余装饰。 那块墓的位置不显眼,站在红场边缘,要绕过几段路才能看见。没指示牌,也没有讲解册里提到。 几十年过去了,那天夜里的场面没多少人记得。士兵的脚步声,棺材落地的沉响,都散在风里。那口水晶棺早已清洗干净,重新摆上新的布置。新来的游客走进列宁墓,看完便走。很少有人会问,原来这里还躺过另一个人。