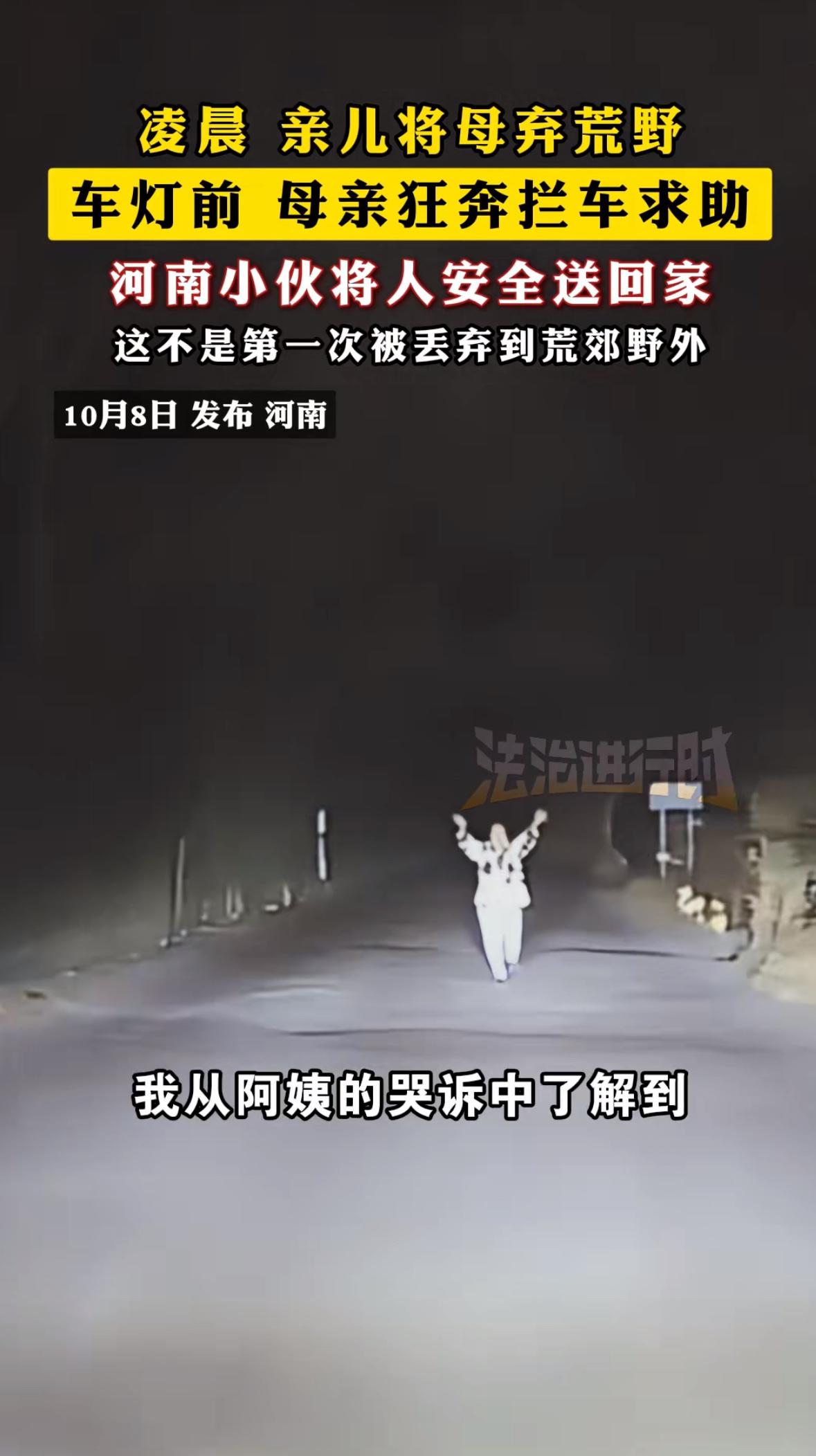

荒野里的“生死接力”:母亲的绝望与善意的温度 当司机张卫峰的车灯照亮路中央那个佝偻的身影时,他差点踩了急刹。老人散乱的白发被风吹得凌乱,脸上满是泪痕,手里还攥着半包没吃完的降压药。她哭着说,儿子白天哄她“出门遛弯”,结果车开到没人的地方,把她推下车就走了。这不是第一次——上回被丢在荒野,她走了三公里才遇到人,这次又冻了两个小时。 张卫峰把老人扶上车时,手都在抖。他想起自己远在老家的母亲,每次打电话都说“家里都好”,可他知道,老人肯定又偷偷省着吃降压药。送老人回家的路上,老人反复念叨:“我不怪他穷,就怪他心狠。”这句话像块石头,压得张卫峰喘不过气。 这不是个例:“弃亲”背后的社会之痛 类似的事,早不是第一次刺痛公众的神经。2024年冬天,大连60多岁的王大爷被儿子“骗”到内蒙古旅游,结果在零下20度的雪地里冻了8天,双脚严重冻伤;上海的王某更狠,父亲瘫痪在床,他每天准时出门遛狗,对父亲的求救声充耳不闻,直到老人遗体在家腐烂6天;湖北87岁的杨阿公,被1子3女丢在村委会门口,攥着养老钱的手冻得通红,连口热饭都吃不上…… 这些案例里,有人是“主动丢弃”,有人是“消极漠视”。大连的儿子说“不想管了”,上海的王某觉得“父亲是累赘”,湖北的女儿们怕“弟弟不高兴”。可他们忘了,母亲十月怀胎的苦,父亲打工供学的累,哪是“累赘”两个字能抹掉的? 更讽刺的是,当“家庭养老”的担子压得人喘不过气,社会又没及时“搭把手”,有些子女就选了最自私的路——逃跑。养老院太贵,社区照护不到位,子女在大城市打拼,父母在老家留守,一年见不了几次面,等到父母老了需要人管,有些人竟觉得“生疏”:“我都忘了怎么和他们相处了”。 道德崩塌的背后:我们正在失去什么? “百善孝为先”的古训,在今天似乎成了“可选项”。上海的高小某30多年没回过家,母亲病重不看一眼,父亲手术不签字,直到父母去世才回来拿存款——在他眼里,父母不是亲人,是“有遗产的陌生人”。更让人无奈的是,有些子女把过去的矛盾当借口:“他当年偏心妹妹,现在凭什么让我管?”“她逼我嫁给不喜欢的人,现在活该!” 可他们忘了,再大的矛盾,也抵不过“生养”二字。母亲十月怀胎的苦,父亲打工供学的累,不是一句“当年不好”就能抹掉的。当“孝”需要靠法律强制维系,当亲情变成“算计”,我们的道德建设早已亮起红灯。 别让“养儿防老”变成“养狼防己” 看到这些案例,很多人会骂“子女不孝”,可光骂没用。要让“老有所依”不是空话,需要我们一起发力:社区多留意独居老人,定期上门看看;子女多给父母打个电话,哪怕只是陪他们吃顿饭;法律更要硬起来,对遗弃行为“零容忍”——根据《刑法》,遗弃情节恶劣的,最高可判5年。 有句话说得好:“父母在,人生尚有来处;父母去,人生只剩归途。”今天你怎么对父母,明天你的孩子,可能就怎么对你。那位被丢在荒野的母亲哭着说:“我不怪他穷,就怪他心狠。”是啊,养儿防老,防的从来不是“穷”,而是“老无所依的孤独”。 评论区聊聊:你身边有类似的事吗?你觉得该怎么让“老有所依”不再是一句空话?或者,你想对那些正在犹豫要不要管父母的子女说些什么?你的每一条留言,都可能成为照亮他人的光。 来源:头条热搜