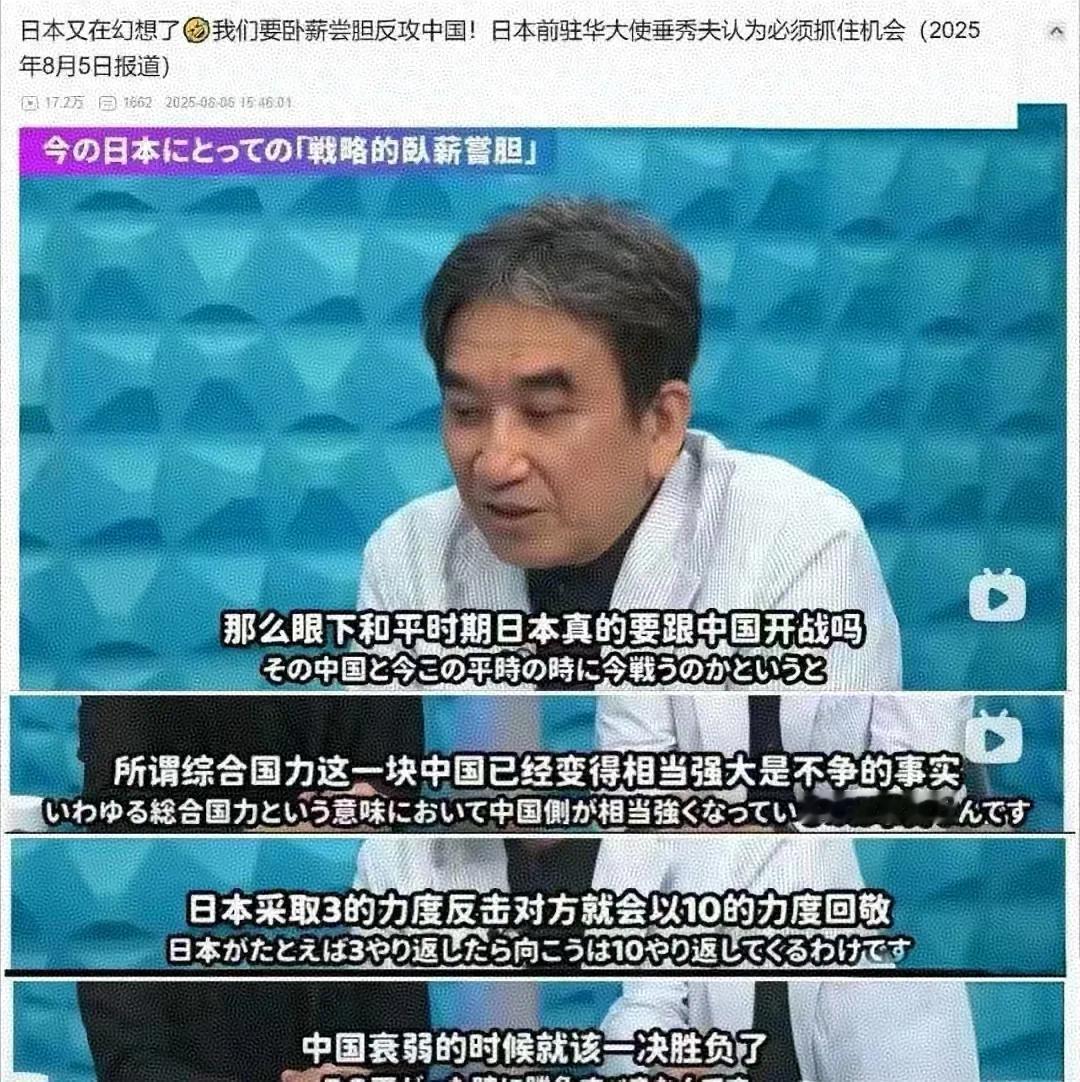

日本驻华大使垂秀夫在面向日本媒体表示,中国强盛时要忍耐,中国衰落时,再给予中国致命一击。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 垂秀夫的背景很特殊,他毕业于京都大学法学部,在南京大学研修汉语,对中国历史和文化有深入了解。 正因为熟知中国,他引用了越王勾践卧薪尝胆的故事来形容日本的战略:要耐心等待中国衰落,然后伺机而动。 这种思路,表面上是历史典故的引用,实质上反映了日本部分政治力量长久以来“伺机而动”的战略心态——既想维持表面友好,又在暗中等待对方虚弱的机会。 从历史上看,日本对中国的战略算计有迹可循。明治维新以来,日本在对大陆的政策中一直强调“寻找机会”,从甲午战争趁清朝衰败获取利益,到二战时期发动全面侵略,占领大片中国土地。 这些旧思维在战后并未彻底消失。一些右翼势力通过教科书篡改、淡化战争罪行、参拜靖国神社等方式,试图掩盖历史责任,却依旧将中国崛起视为威胁。 这种思路在垂秀夫的言论中显露无遗:他提出的战略,不是合作共赢,而是等待中国虚弱的“致命一击”。 不过,现实和历史幻想完全不一样。看看数据就能明白问题所在。经济上,中国的GDP总量是日本的四倍,经济增长稳健,产业结构多元化,技术能力不断提升。 反观日本,自1990年代泡沫破裂后经济长期停滞,到2024年甚至被印度超过,成为世界第四大经济体。 资源依赖严重,90%的能源需要进口,这让日本在战略上本身就非常脆弱。而中日之间的贸易深度绑定,日本汽车、半导体产业高度依赖中国市场,想要在中国出现波动时“伺机而动”,实际上风险最大的是自己。 军事上,中国与日本的差距更明显。 中国海军舰艇总吨位达到约300万吨,是日本的六倍,拥有三艘航母以及覆盖全境的东风系列导弹。空军方面,中国列装超200架歼-20隐身战机,而日本只有150架F-35,并且高度依赖美国技术与支援。 日本海警力量、远程防御能力都无法与中国相提并论。如果按照垂秀夫所言“等到中国衰落再动手”,日本面临的不是战略胜利,而是可能彻底溃败。单从现实国力对比来看,这种幻想几乎不可能实现。 垂秀夫的言论还暴露出日本部分政治力量的逻辑误区。他把中国崛起曲解为威胁,却选择性忽略日本自身的经济停滞与战略依赖。这种“零和博弈”思维,既脱离现实,也忽视了中日经济高度互补的事实。 日本一旦选择对抗,最先受伤的往往是自己的能源和经济命脉——南海一旦封锁,中国完全可以影响日本的能源进口路线,这种“伤敌八百,自损一千”的局面连美国都需要谨慎权衡,更别说日本。 更有意思的是,垂秀夫作为一个在中国工作多年的外交官,本应该理解中国发展的逻辑。 他曾多次因为敏感议题被中方约谈,但仍坚持强硬立场,并在卸任后接受台湾方面勋章,这些行为都显示出他骨子里对中国存在戒心甚至敌意。 他口口声声说“忍耐”,实际上是基于历史经验和对中国崛起的恐惧,寄希望于未来“机会”出现。然而,中国的发展基础已经非常稳固,不是靠他幻想就能逆转的。 中国近年来在科技、民生和国防各领域的持续突破,为国家安全提供了坚实支撑。高端制造、芯片、航天、人工智能、新能源技术不断提升自主能力,逐步减少对外依赖。 军事方面,海军舰艇数量持续增长,空军、导弹体系现代化水平不断提升。经济上,中国在全球保持领先增长,2023年GDP增速约5%,在世界大国中名列前茅。所有这些成就,让所谓的“致命一击”根本无法得逞。 垂秀夫言论的另一层含义,是提醒中国社会和政府对潜在战略威胁保持警惕。历史经验和现实数据都表明,日本部分精英仍抱有“欺软怕硬”的思维,希望等待机会进行战略干预。 面对这种情况,中国需要的是冷静自强,而不是过度恐慌。实力才是最好的防护屏障,无论是经济实力、科技实力还是军事力量,都是对潜在敌意的有效震慑。 这次事件也让我们看到,中日关系不仅仅是外交层面的互动,更涉及深层次的战略布局与历史记忆。 垂秀夫的言论固然令人警醒,但同时也提醒中国,要继续在科技、经济和国防等领域巩固基础,保持战略主动权。和平发展不是软弱,合作共赢才是正道。只有拥有足够硬实力,才能在面对外部威胁时,不被所谓的“致命一击”左右。