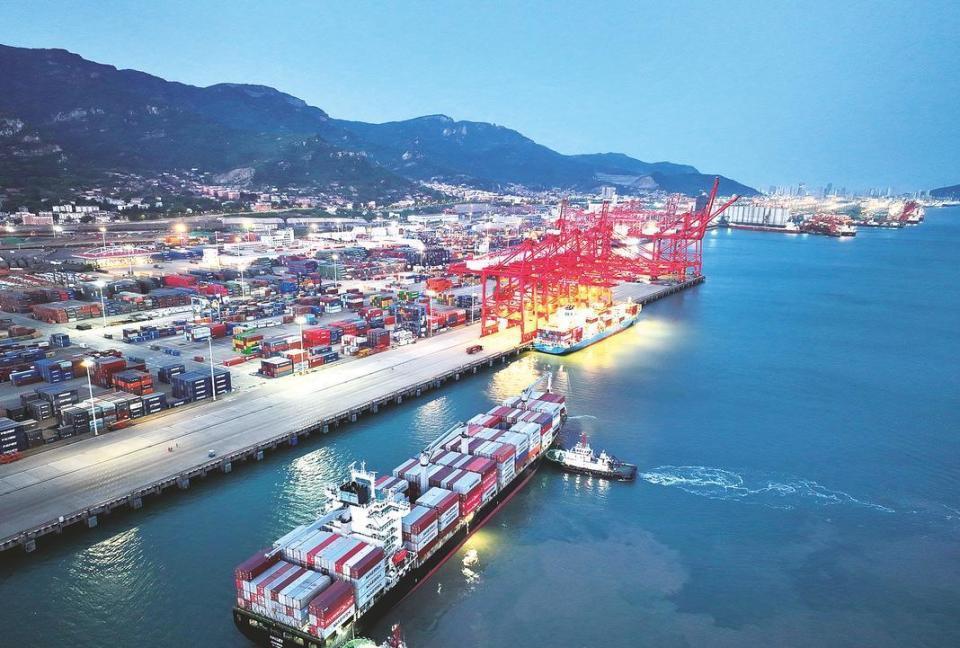

中方忍耐5天后,对美打响第二枪,交易已全面冻结,中美相互征费 美国贸易代表办公室突然在9日甩出一份“301调查报告”,把矛头对准中国造船业,直接扣上一顶“政府补贴破坏市场公平竞争”的帽子。 美国港口开始对中国船只收“三重费用”:一个吨位费,一个港口使用费,再来一个按小时计时的装卸费。 一艘正常运营的集装箱船,进一趟美国港,账单直接翻了几番,几百万美元就这么加上去了。 这场动作的背后,韩华海洋的美国子公司是个关键角色。它们在美方的游说活动中扮演了推手的角色,协助策划了这场针对中国船企的新攻势。 面对突如其来的加压,中国没有立刻反击。从10月9日到14日,中方沉默了整整五天。 这场摩擦可能会冲击全球供应链。美国本土的零售商也坐不住了,沃尔玛等大型连锁企业开始担心运输成本暴涨,这可不是一个好消息。 中方的沉默,是在等待一个最有效的反击窗口。五天之后,第一枪打响——中国商务部正式宣布对韩华海洋美国五家子公司实行全面交易冻结。 这一决定直接切断了它们在中国的船舶建造、零部件采购和技术合作等业务通道。 韩华海洋虽然挂着韩国牌子,但在美国市场上冲得最猛,对中国的供应链依赖极高。中国在船用钢材和高端电子设备市场有着举足轻重的地位,这一冻,等于掐住了它的咽喉。 消息一出,韩华海洋的股价应声下跌。 中方的选择也颇有分寸:避开直接冲击美国本土企业,转而打击代理人,既有力度,又留有回旋空间。 但这还没完,中国宣布对所有进入中国港口的美国船只征收对等费用。包括散货船、集装箱船、液化天然气船在内的五大类船型都被纳入征费范围,而且设立了识别系统,防止通过第三国注册规避成本。 以前一条从洛杉矶到上海的航线可能还能打个价格战,现在船东们开始盘算是不是得绕路了。大量美资航运公司被迫临时修改航线,有的直接转向新加坡或釜山中转。 以上海和深圳港为例,首批受影响的美国船只进港费用上涨近三倍。航运公司开始感受到实打实的压力。国际船运巨头正在重新评估亚洲市场布局。 这场你来我往的“征费大战”,马上就引发了全球连锁反应。新加坡和韩国釜山港的业务量暴增,开始承接部分绕路货物。欧洲的马士基公司股价大涨,全球航运市场开始重新洗牌。 波罗的海航运指数也不再平静,运费和保费上下波动,每个航运公司都在重新算账。贸易流向的变化,不只是两国的事,它直接重塑了全球物流结构。 长期来看,这种针锋相对的征费只会让更多企业变得焦虑。美国零售商的货架还没空,中国出口企业的订单也开始转向中东和东南亚。双方都不开心,但谁也不能先退。 这场博弈没有赢家。双方互征关税、冻结合作,看起来像是在“出气”,但市场已经在用脚投票。企业需要的是稳定,不是不断变化的政策和收费模式。 世界贸易组织也不是没发声,它警告过多次,贸易对抗只会推高全球通胀,拖慢经济复苏。谁也承担不起这个代价。 中国的反制打得不温不火,却精准有效。除了冻结韩华之外,中国的一些航运公司也在加速“去美国化”,开始大力开拓中东、非洲、新兴亚洲市场。中远海运近期刚刚接下几笔沙特订单,已经开始转换方向。 这不是简单的“报复”,而是一种更深层的结构性调整。中方的策略是:该打的打,该转的转。一边反制,一边开放,打的是长远牌。 中美之间的矛盾从来都不只是一个“港口费”的问题。这背后是产业链、是技术路线、是地缘战略的博弈。韩华只是个引子,真正的焦点仍然是双方谁能在下一轮全球产业重组中占据主动。 过往的经验也说明了一个道理:一次征费可能挡不住一艘船,但连续的政策对冲一定会改变整个航道。中方这次的“双枪反制”,并不只是应激反应,更像是一次系统性的策略收缩与再布局。 就像历史上无数次经济摩擦一样,终点不在战场,而在谈判桌。中美未来如果真要在气候、科技、公共卫生等大领域展开合作,就必须先解决这些贸易层面的结构性矛盾。 目前,局势还远没到降温的时候。但可以确定的是,再走下去,代价会越来越高,不止是中美两国,全世界都会被牵连其中。谁先理性,谁就能早点止损。 局面已经摆在那,谁也不可能靠孤注一掷赢下整盘棋。真正的博弈,从来是智谋,而不是蛮力。